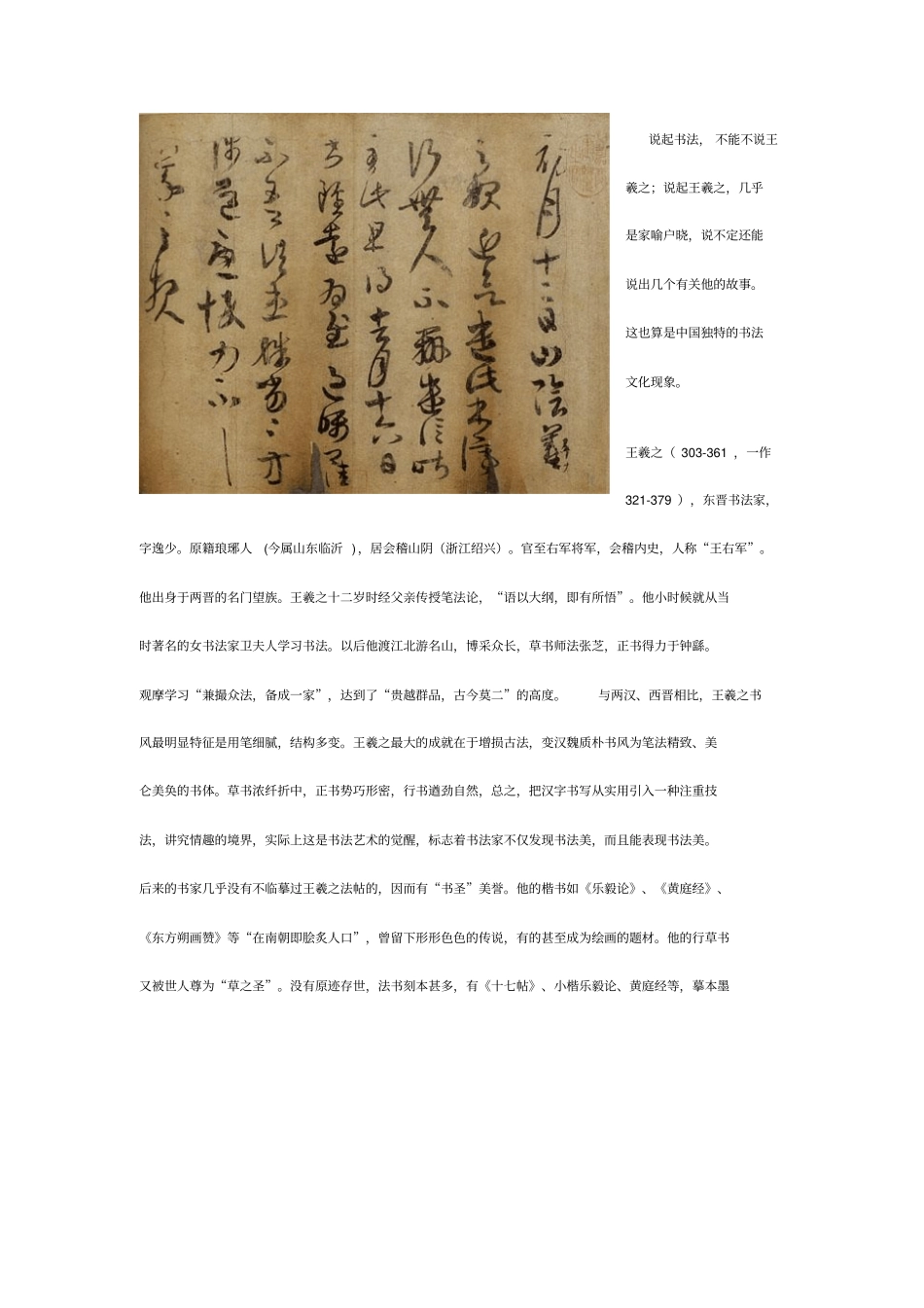

说起书法,不能不说王羲之;说起王羲之,几乎是家喻户晓,说不定还能说出几个有关他的故事。这也算是中国独特的书法文化现象。王羲之(303-361,一作321-379),东晋书法家,字逸少。原籍琅琊人(今属山东临沂),居会稽山阴(浙江绍兴)。官至右军将军,会稽内史,人称“王右军”。他出身于两晋的名门望族。王羲之十二岁时经父亲传授笔法论,“语以大纲,即有所悟”。他小时候就从当时著名的女书法家卫夫人学习书法。以后他渡江北游名山,博采众长,草书师法张芝,正书得力于钟繇。观摩学习“兼撮众法,备成一家”,达到了“贵越群品,古今莫二”的高度。与两汉、西晋相比,王羲之书风最明显特征是用笔细腻,结构多变。王羲之最大的成就在于增损古法,变汉魏质朴书风为笔法精致、美仑美奂的书体。草书浓纤折中,正书势巧形密,行书遒劲自然,总之,把汉字书写从实用引入一种注重技法,讲究情趣的境界,实际上这是书法艺术的觉醒,标志着书法家不仅发现书法美,而且能表现书法美。后来的书家几乎没有不临摹过王羲之法帖的,因而有“书圣”美誉。他的楷书如《乐毅论》、《黄庭经》、《东方朔画赞》等“在南朝即脍炙人口”,曾留下形形色色的传说,有的甚至成为绘画的题材。他的行草书又被世人尊为“草之圣”。没有原迹存世,法书刻本甚多,有《十七帖》、小楷乐毅论、黄庭经等,摹本墨迹廓填本有孔侍中帖、兰亭序[冯承素摹本]、快雪时晴帖、频有哀帖、丧乱帖、远宦帖、姨母帖、平安何如奉橘三帖、寒切帖、行穰帖以及唐僧怀仁集书书《圣教序》等。与两汉、西晋相比,王羲之书风最明显特征齐白石原名纯芝,字渭清,后更名璜,字萍生,号白石,别号借山馆主者,寄萍老人等,湖南湘潭人。是我国20世纪著名画家和书法篆刻家。曾任北京国立艺专教授、中央美术学院名誉教授、北京画院名誉院长、中国美术家协会主席等职。曾被授予“中国人民艺术家”的称号、荣获世界和平理事会1955年度国际和平金奖、1963年诞辰100周年之际被公推为“世界文化名人”等等。有《白石诗草》、《白石印草》、《齐白石作品选集》、《齐白石作品集》等传世。早年曾做雕花木匠,后从当地文化人陈少蕃、胡沁园学习诗文、篆刻、书法、绘画。遂以卖画、刻印为生。中年曾多次游历祖国大好河山。诗宗樊增祥,用真心,有古民歌意趣。制印取法秦权、汉印、汉碑额,单刀直下,豪快有力。书学何子贞、金冬心、李北海、《天发神谶》、《三公山》,晚年参以曹子建碑。绘画在陈师曾支持下有“衰年变法”,在博大与精微之间游刃。做了不少“千古绝唱”的“好文章”。齐白石像中国所有书法家一样,都有一个出入古贤门庭的学书过程。如他所说:“书法得李北海、何绍基、金冬心、郑板桥与《天发神谶碑》的最多。写‘何体’容易有肉无骨,写‘李体’容易有骨无肉,写金冬心的古拙,学《天发神谶碑》的苍劲。”他一生中最有成就的书体应是行书与篆书,但行书终生未脱李北海形神,篆书至死未跳出《天发神谶碑》藩篱。当然,个别行书单字部首换上郑板桥的写法,如走之最为明显。这倒有了变法的意识。篆书用笔上,改方起为圆起,尖收为平出,转折加重顿笔,亦是其篆书的新格。齐白石的行书作品,形神酷似李北海《李思训》碑,神采飞扬,堪称精品。他曾借苏轼的话说自己“我书意造本无法”则是英雄欺人了。他自辩说“我是学习人家,不是摹仿人家,学的是笔墨精神,不管外形像不像。”(与胡橐谈临摹)其实,他学习也好,摹仿也好,既有取外形的,也有取笔墨精神的。取形取神是学书的前后过程,每位书家都有个中甘苦,大可不必闪烁共词。他的作品颇为率真劲健,横划向右上耸,以取气势,但有耸右肩之嫌。有时行笔太快,一划而过,虽有笔力,但缺少内在的力美蕴含,稍嫌油气,而大起大落的甩笔出锋,笔到手未到,看似凶狠劲利,实则单薄村野气。他为了造势,一味以偏锋出锋为能,看似雄强,却无内涵隽永之味,识者自当鉴之。20世纪的人们由于种种非艺术的原因,仅凭小花、小草、小鸟、小虫、小鱼、小虾、小摆设等日常小物象,以及草野书法便把他捧上大师的宝座,确实捧过了头。若说他是一介普通的民间书画家,却又委屈了他。只有观...