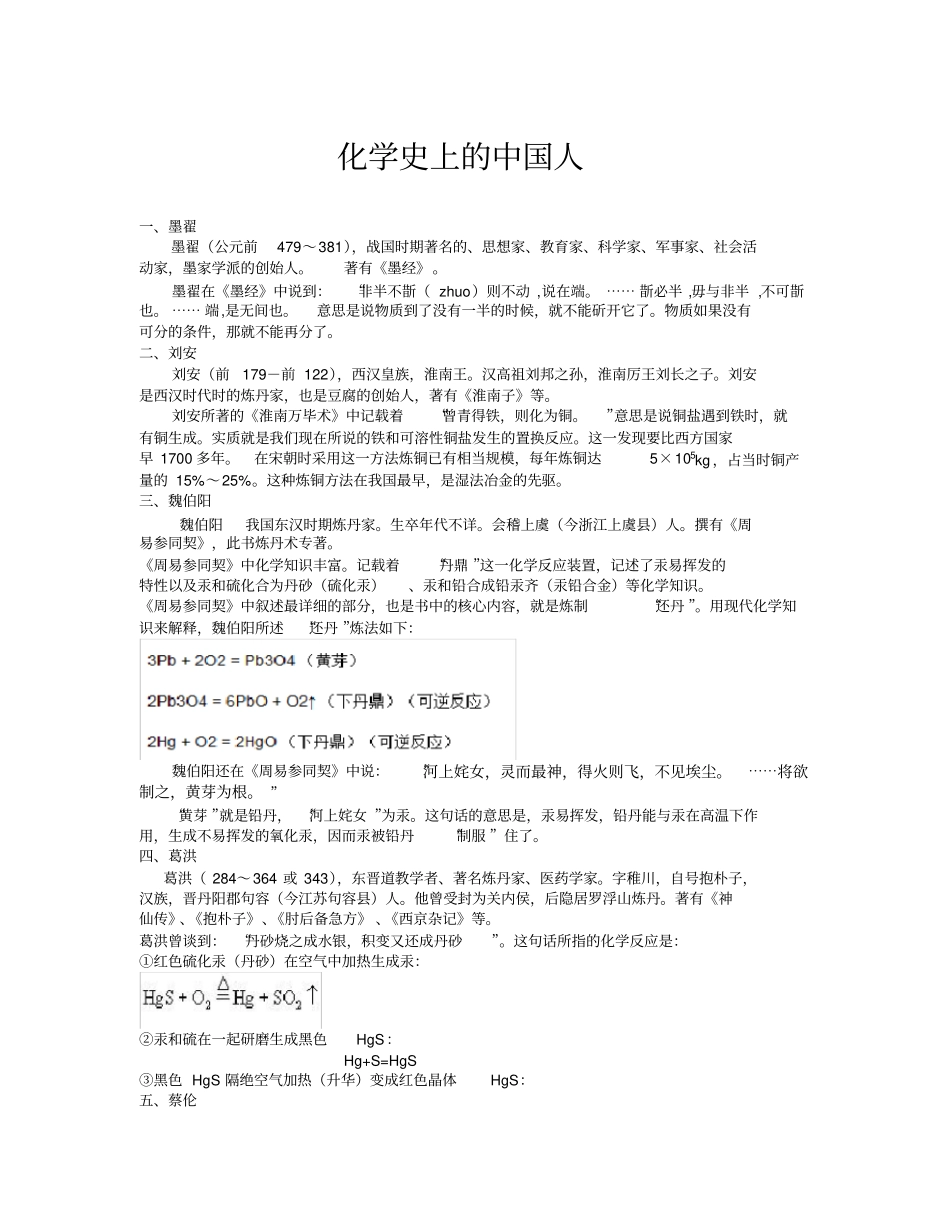

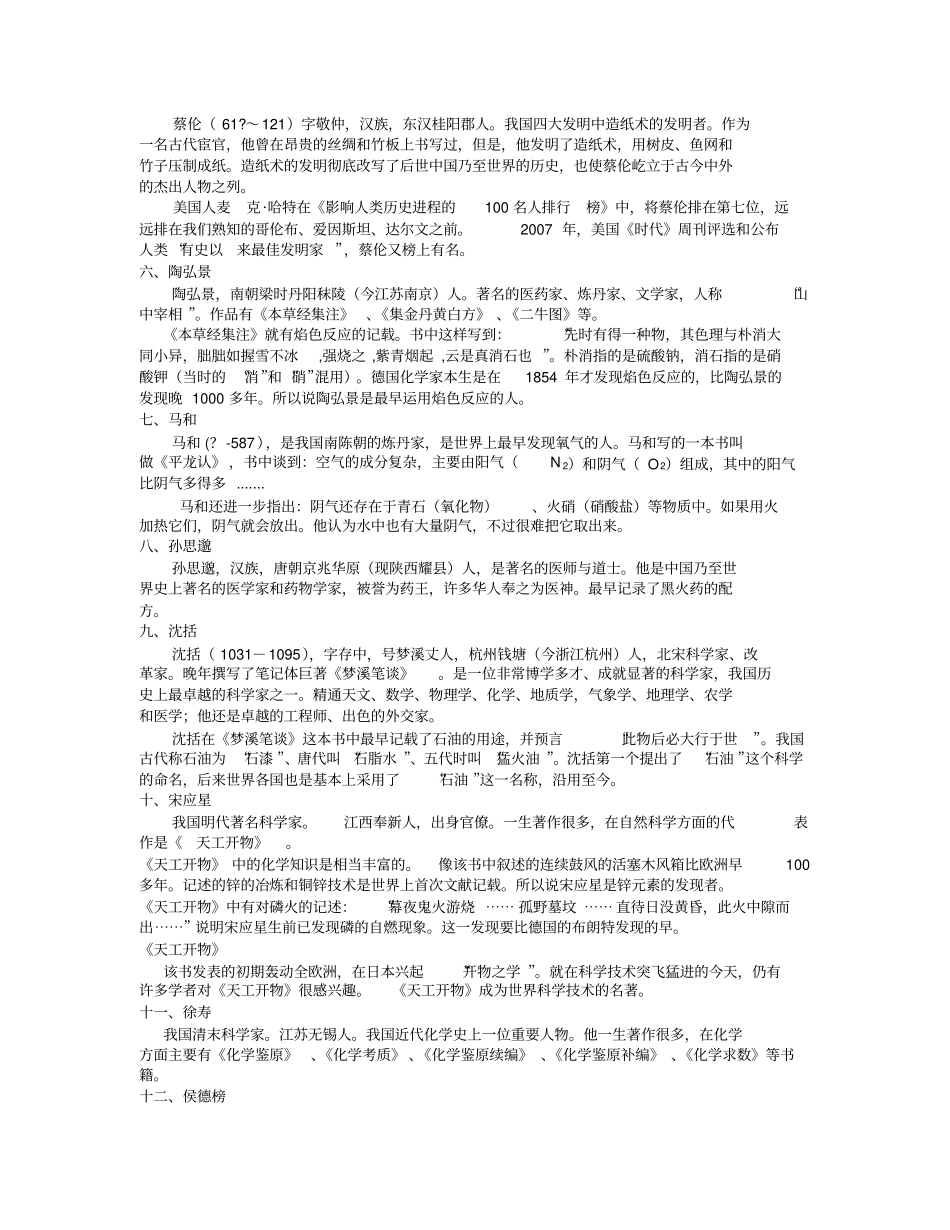

化学史上的中国人一、墨翟墨翟(公元前479~381),战国时期著名的、思想家、教育家、科学家、军事家、社会活动家,墨家学派的创始人。著有《墨经》。墨翟在《墨经》中说到:“非半不斮( zhuo)则不动 ,说在端。 ⋯⋯ 斮必半 ,毋与非半 ,不可斮也。 ⋯⋯ 端,是无间也。意思是说物质到了没有一半的时候,就不能斫开它了。物质如果没有可分的条件,那就不能再分了。二、刘安刘安(前179-前 122),西汉皇族,淮南王。汉高祖刘邦之孙,淮南厉王刘长之子。刘安是西汉时代时的炼丹家,也是豆腐的创始人,著有《淮南子》等。刘安所著的《淮南万毕术》中记载着“曾青得铁,则化为铜。”意思是说铜盐遇到铁时,就有铜生成。实质就是我们现在所说的铁和可溶性铜盐发生的置换反应。这一发现要比西方国家早 1700 多年。在宋朝时采用这一方法炼铜已有相当规模,每年炼铜达5×105kg,占当时铜产量的 15%~25%。这种炼铜方法在我国最早,是湿法冶金的先驱。三、魏伯阳魏伯阳我国东汉时期炼丹家。生卒年代不详。会稽上虞(今浙江上虞县)人。撰有《周易参同契》,此书炼丹术专著。《周易参同契》中化学知识丰富。记载着“丹鼎 ”这一化学反应装置,记述了汞易挥发的特性以及汞和硫化合为丹砂(硫化汞)、汞和铅合成铅汞齐(汞铅合金)等化学知识。《周易参同契》中叙述最详细的部分,也是书中的核心内容,就是炼制“还丹 ”。用现代化学知识来解释,魏伯阳所述“还丹 ”炼法如下:魏伯阳还在《周易参同契》中说:“河上姹女,灵而最神,得火则飞,不见埃尘。⋯⋯将欲制之,黄芽为根。 ”“黄芽 ”就是铅丹, “河上姹女 ”为汞。这句话的意思是,汞易挥发,铅丹能与汞在高温下作用,生成不易挥发的氧化汞,因而汞被铅丹“制服 ” 住了。四、葛洪葛洪( 284~364 或 343),东晋道教学者、著名炼丹家、医药学家。字稚川,自号抱朴子,汉族,晋丹阳郡句容(今江苏句容县)人。他曾受封为关内侯,后隐居罗浮山炼丹。著有《神仙传》、《抱朴子》、《肘后备急方》 、《西京杂记》等。葛洪曾谈到: “丹砂烧之成水银,积变又还成丹砂”。这句话所指的化学反应是:①红色硫化汞(丹砂)在空气中加热生成汞:②汞和硫在一起研磨生成黑色HgS:Hg+S=HgS ③黑色 HgS 隔绝空气加热(升华)变成红色晶体HgS:五、蔡伦蔡伦( 61?~121)字敬仲,汉族,东汉桂阳郡人。我国四大发明中造纸术的发明者。作为一名古代宦官,他曾在昂贵的丝绸和竹板上...