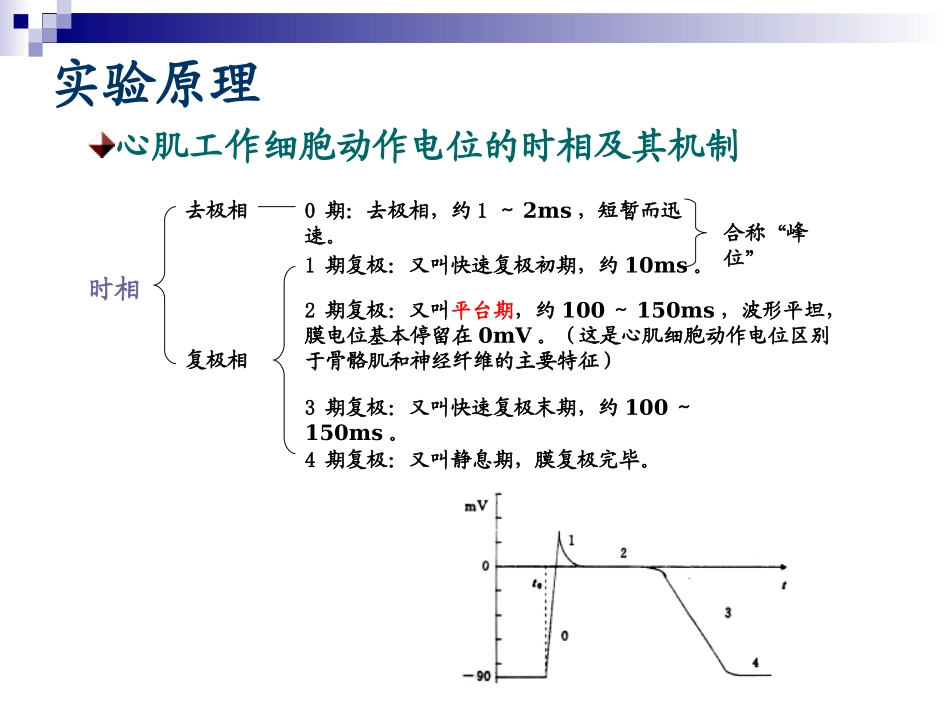

心血管生理学心血管生理学掌握自律性、窦房结、起搏细胞及迷走神经的基本概念和基本的生理活动。理解交感、副交感神经对心律的调节。理解心肌工作细胞动作电位的5个时期及其机制。列举心肌与骨骼肌的关键不同点(至少两个)。明确心肌细胞兴奋性中的有效不应期和相对不应期。理解和解释下列物质对心脏功能的影响:肾上腺素、毛果芸香碱、阿托品、洋地黄、温度、Na+、Ca2+、K+。实验目的实验对象离体蛙心实验原理心肌工作细胞动作电位的时相及其机制时相0期:去极相,约1~2ms,短暂而迅速。1期复极:又叫快速复极初期,约10ms。2期复极:又叫平台期,约100~150ms,波形平坦,膜电位基本停留在0mV。(这是心肌细胞动作电位区别于骨骼肌和神经纤维的主要特征)3期复极:又叫快速复极末期,约100~150ms。4期复极:又叫静息期,膜复极完毕。去极相复极相合称“峰位”心肌工作细胞动作电位的时相及其机制机制0期:快Na+通道开放,Na+内流导致去极化,并形成正反馈,在膜电位升至0mV时通道关闭;K+通透性随去极化而降低,K+外流被抑制。1期:Na+通道失活;K+通道瞬时激活、短暂开放,出现K+负载的一过性外流。2期:K+通透性逐渐恢复,K+外流增加;电压门控的慢Ca2+通道逐渐开放(在膜去极化达到膜电位-40mV时被激活),Ca2+内流。二者达到电荷平衡。平台期晚期,Ca2+通道逐渐失活,Ca2+内流逐渐停止。3期:Ca2+通道失活;由于膜电位向负电性转化,使膜的钾电导突然显著增加,K+外流迅速增加。4期:膜电位基本稳定在静息电位,通过膜上的Na+-K+泵的作用,从细胞内排出多余的Na+、Ca2+,从膜外摄回K+。转运过程引起跨膜交换的电荷量基本相等。有效不应期和相对不应期有效不应期(Effecitverefractoryperiod,ERP)从0期开始,到膜电位复极至-60mV的这段时期,无论多大的刺激都不能产生可扩布的动作电位。其中从0期到膜电位复极至-55mV这个阶段又称为绝对不应期。有效不应期的产生原因是快Na+通道尚未恢复活性。相对不应期(Relativerefractoryperiod,RRP)从ERP结束到膜复极化基本完成(膜电位约-80mV)的这段时期,给予高于心肌细胞正常阈值的刺激,可以引起扩布性的兴奋。此期细胞的兴奋性较低,是因为膜电位仍高于静息电位,且快Na+通道尚未完全恢复活性。由于此期处于3期复极,K+外流大,故形成的期前收缩的时程和不应期都比正常的动作电位短。ERP一直持续到心肌收缩反应的舒张早期,在此之后刺激心肌才有可能产生第二次兴奋和机械收缩。期前收缩和代偿间歇期前收缩(Prematuresystole)心室在有效不应期之后受到异常刺激,可以产生一次期前兴奋,引起的收缩叫期前收缩。代偿间歇(Compensatorypause)期前兴奋之后来自窦房结的一次兴奋常常落在期前兴奋的有效不应期内,因此不能引起心室兴奋和收缩,形成收缩的“脱失”,出现一段较长的心室舒张,叫代偿间歇。心肌的自律性窦房结和房室交界部位的心肌细胞具有自动节律性,即细胞的动作电位在3期复极达到最大复极电位后,在4期又立即开始自动缓慢除极,直到引发新的动作电位。机制窦房结细胞0期去极化:依靠低阈值的Ca2+内流4期自动除极:依靠K+外流的进行性衰减,和一种进行性增强的Na+内流。房室交界细胞4期自动除极:由背景性Na+内流(快Na+通道仍然失活)和低阈值的Ca2+内流共同作用形成,并以延迟的K+外流为条件。心肌相对于骨骼肌的特点•心肌细胞膜上有慢Ca2+通道,在兴奋过程中产生缓慢而持续的Ca2+内流,形成复极电位的平台期,使心肌细胞的动作电位时程远远长于骨骼肌细胞,心肌细胞能在有效不应期内进入舒张状态,不会发生强直收缩。•一些心肌细胞具有自主节律性,能按一定的频率自发的兴奋。•一个心肌细胞的兴奋可以通过闰盘结构扩布到整个心脏,构成功能合胞体,形成心脏整体收缩的“全或无”现象,而一个骨骼肌细胞的兴奋一般不能引起相邻的其他骨骼肌细胞的兴奋。实验步骤按上机读本的指导逐项进行。实验报告中写实验1和实验2的结果、讨论和结论。实验结果实验1实验结果实验2心迷走神经→ACh+M受体→负性变时、变力、变传导作用效应:心率减慢,心房收缩力减弱,房室传导减慢机制:1、ACh+M受体→对K通透...