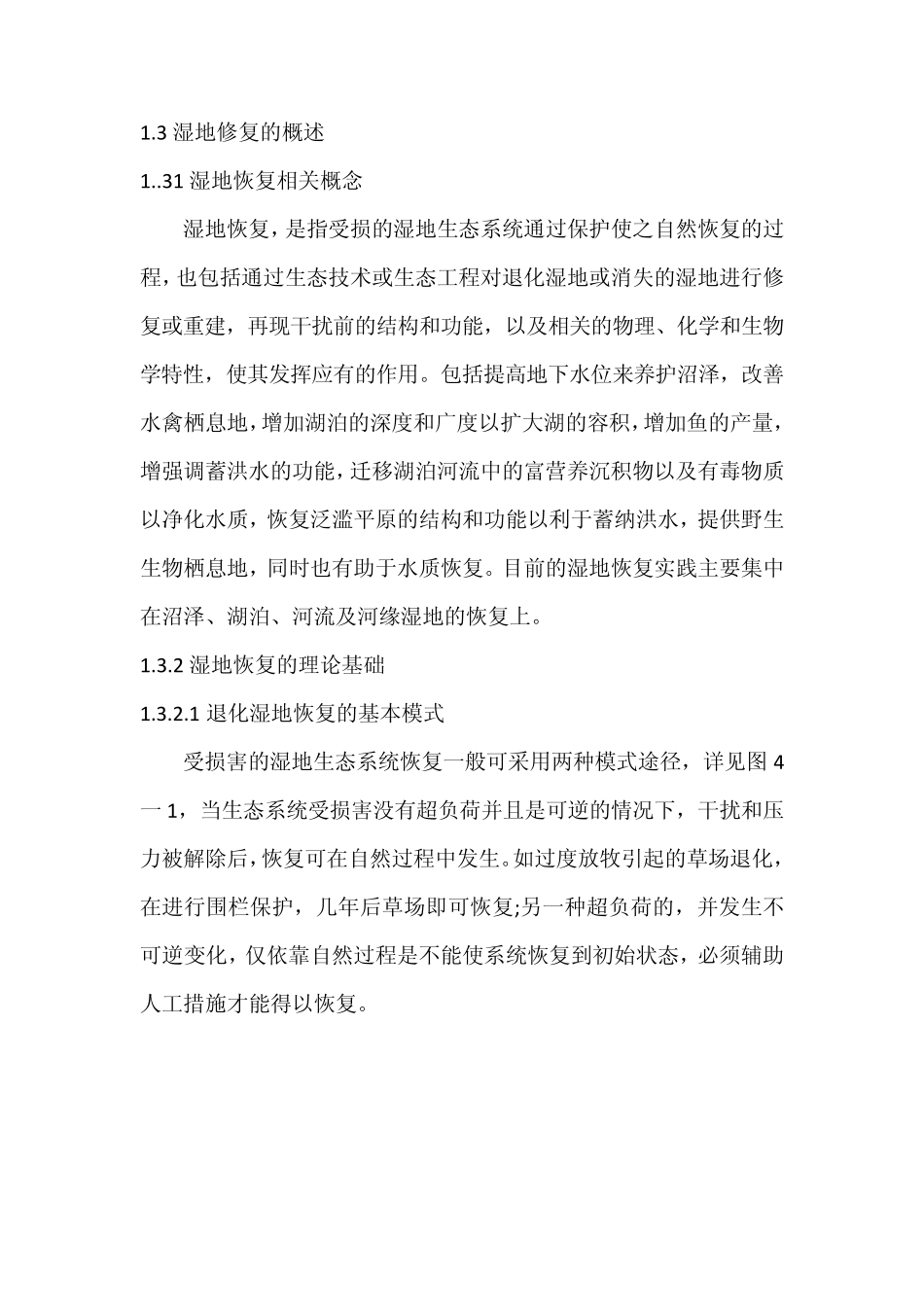

1.3 湿地修复的概述 1..31 湿地恢复相关概念 湿地恢复,是指受损的湿地生态系统通过保护使之自然恢复的过程,也包括通过生态技术或生态工程对退化湿地或消失的湿地进行修复或重建,再现干扰前的结构和功能,以及相关的物理、化学和生物学特性,使其发挥应有的作用。包括提高地下水位来养护沼泽,改善水禽栖息地,增加湖泊的深度和广度以扩大湖的容积,增加鱼的产量,增强调蓄洪水的功能,迁移湖泊河流中的富营养沉积物以及有毒物质以净化水质,恢复泛滥平原的结构和功能以利于蓄纳洪水,提供野生生物栖息地,同时也有助于水质恢复。目前的湿地恢复实践主要集中在沼泽、湖泊、河流及河缘湿地的恢复上。 1.3.2 湿地恢复的理论基础 1.3.2.1 退化湿地恢复的基本模式 受损害的湿地生态系统恢复一般可采用两种模式途径,详见图 4一 1,当生态系统受损害没有超负荷并且是可逆的情况下,干扰和压力被解除后,恢复可在自然过程中发生。如过度放牧引起的草场退化,在进行围栏保护,几年后草场即可恢复;另一种超负荷的,并发生不可逆变化,仅依靠自然过程是不能使系统恢复到初始状态,必须辅助人工措施才能得以恢复。 1.3.2.2 指导湿地恢复的主要理论 (1)干扰理论 当湿地生态系统结构变化引起功能减弱或丧失时就发生湿地生态系统的退化。引起湿地生态系统结构与功能退化的原因很多,干扰的作用是主要原因,干扰的结果上打破了原有的生态系统的平衡状态,使系统的结构和功能发生变化和障碍,形成破坏性波动和恶性循环,从而导致系统的退化。 干扰分为自然干扰体系和人类干扰体系,任何一种自然环境因子只要对生命系统的作用强度超过正常强度,就可能造成生命系统的结构和动态干扰、气候干扰。人类干扰的规模和强度远远超出了自然干扰,而且人类活动的干扰往往超出了湿地生态系统闭值,引起湿地生态系统结构和功能的改变,它是湿地生态系统退化的主要原因。 利用干扰理论指导湿地恢复与重建,首先要搞清楚湿地生态系统发展过程的机理,然后分析各种干扰形式及其强度对湿地生态系统过程的影响,特别是要注意某种干扰是正向干扰还是负向干扰,将会使湿地生态系统产生进展演替还是逆行演替。在具体实践中,干扰理论的指导意义主要表现在两个方面:一方面,如果干扰是负向干扰而使湿地生态系统逆行演替的话,则在湿地生态系统恢复与重建中,就应该消除退化干扰因子,使湿地过程重返自然过程上来;另一方面,已经退化的湿地生态系统如果自然恢复会要较...