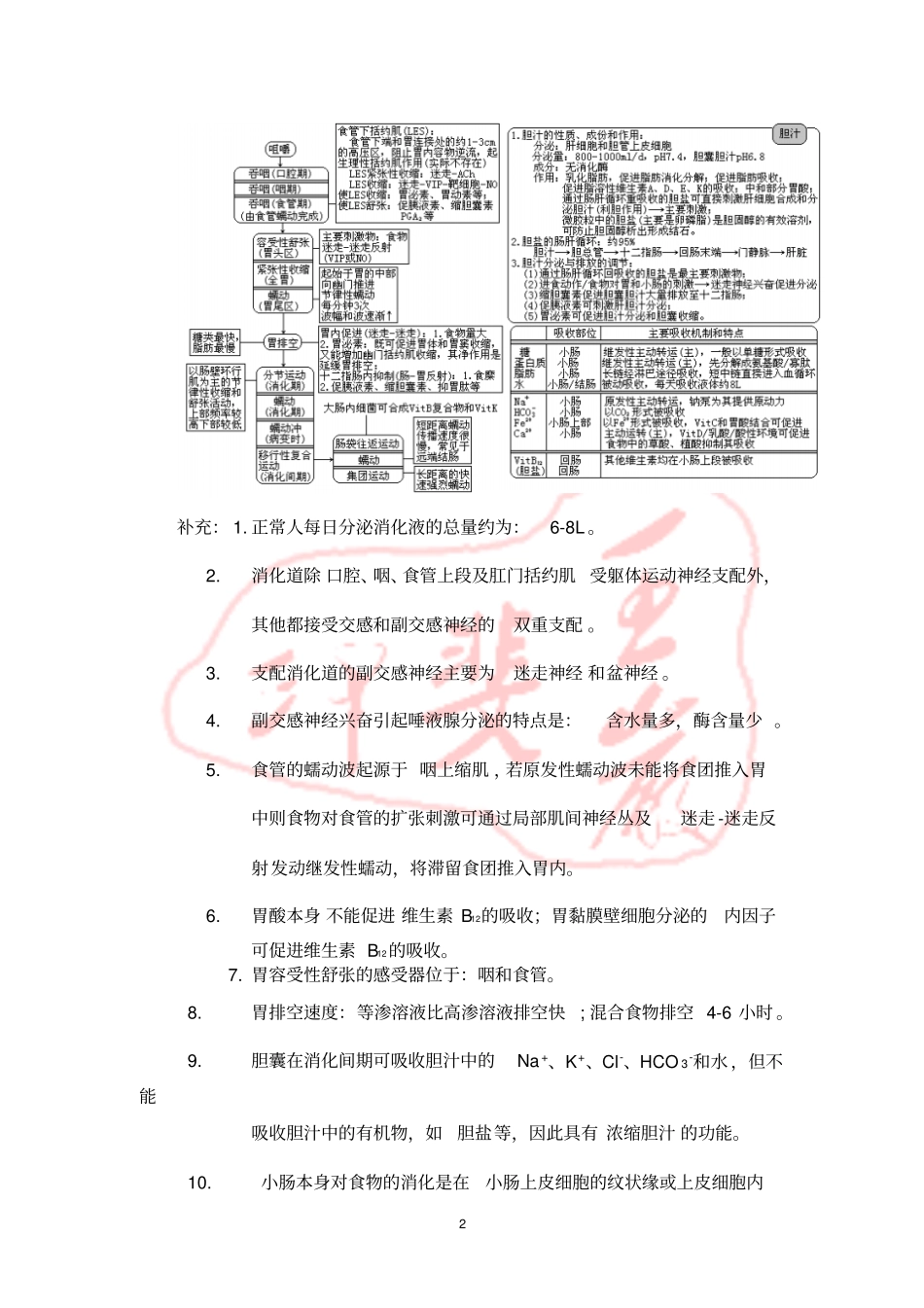

作者:傲世天鹰消化系统疾病第一章 消化与吸收2 补充: 1. 正常人每日分泌消化液的总量约为:6-8L 。 2.消化道除 口腔、咽、食管上段及肛门括约肌 受躯体运动神经支配外,其他都接受交感和副交感神经的双重支配 。 3.支配消化道的副交感神经主要为迷走神经 和盆神经 。 4.副交感神经兴奋引起唾液腺分泌的特点是:含水量多,酶含量少 。 5.食管的蠕动波起源于 咽上缩肌 ,若原发性蠕动波未能将食团推入胃中则食物对食管的扩张刺激可通过局部肌间神经丛及迷走 -迷走反射发动继发性蠕动,将滞留食团推入胃内。 6.胃酸本身 不能促进 维生素 B12的吸收;胃黏膜壁细胞分泌的内因子可促进维生素 B12的吸收。 7. 胃容受性舒张的感受器位于:咽和食管。 8.胃排空速度:等渗溶液比高渗溶液排空快; 混合食物排空 4-6 小时 。 9.胆囊在消化间期可吸收胆汁中的Na +、K+、Cl-、HCO 3-和水 ,但不能吸收胆汁中的有机物,如胆盐等,因此具有 浓缩胆汁 的功能。 10.小肠本身对食物的消化是在小肠上皮细胞的纹状缘或上皮细胞内3 进行的,上皮细胞表面的消化酶在小肠消化中不起作用。 11.小肠紧张性收缩的生理意义是:有利于吸收 。 12.促进小肠运动的激素有 胃泌素、缩胆囊素、胃动素等;抑制小肠运动的激素有 促胰液素、生长抑素、血管活性肠肽等。 13.大肠的集团蠕动是一种快速、向前推进距离很长的强烈蠕动,类似于小肠的蠕动冲 ,通常始于 横结肠 ,可将大肠内一部分内容物推送到乙状结肠或直肠。这种蠕动每天发生3-4 次,常在 进餐后或胃内大量充盈 时发生。 大肠蠕动 (不是集团蠕动 )的意义在于将肠内容物向远端推进。 14.排便反射的初级中枢在: 脊髓腰骶段 。 15.小肠上部的 S 细胞主要分泌 促胰液素 ,I 细胞主要分泌 缩胆囊素 。 16.能使糜蛋白酶原转变为糜蛋白酶的最重要物质是:胰蛋白酶 。 17.刺激小肠黏膜释放促胰液素的最强物质是胃酸 ;刺激小肠黏膜释放缩胆囊素的最强物质是 蛋白质消化产物 。 18.胆汁中的主要固体成分是 胆盐 ,也是 利胆作用 的主要成分。 19.迷走神经兴奋刺激胆汁分泌的特点是:水和 HCO 3-含量都多 。 20.胃肠道共有的运动形式是 蠕动 ;胃特有的是 容受性舒张 ;小肠特有的是 分节运动 ;大肠特有的是 集团蠕动 。 21.胆汁中混合微胶粒主要由 胆盐、胆固醇、磷脂和脂溶性Vit 组成。 22.蛋白质的吸收方式:继发性主动转运、易化...