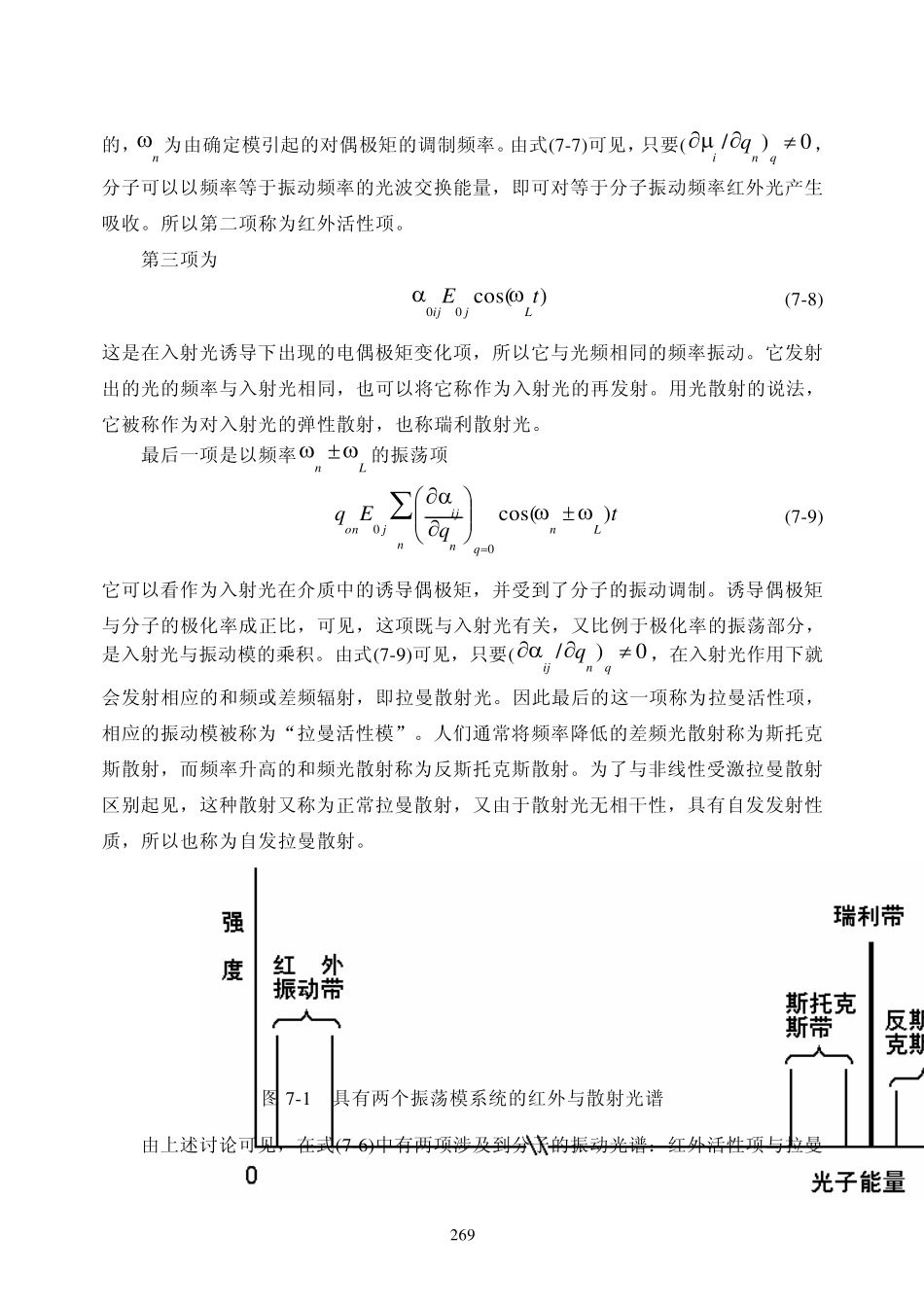

第七章 激光拉曼光谱技术 第一节 自发拉曼散射 1928 年,印度科学家拉曼(C.V.Raman)与克里希南(K.S.Krishnan)报告了他们在液体与蒸汽中发现的一种新的光散射现象:当一束光入射到分子上时,除了产生与入射光频率0ω 相同的散射光以外,还有频率分量为Mωω ±0的散射光,Mω是与分子振动或转动相关的频率。这种光散射现象后来被称为拉曼散射。由于这一发现,拉曼获得了 1930 年度的诺贝尔奖金。其实这一现象在拉曼之前已由伍特(Wood)记录到了,但伍特仅把它当作光谱板上的一个污斑而忽略了。此外,在 1928 同一年,前苏联科学家兰茨别尔格(Landsberg)与曼杰斯塔姆(Mandelstam)在晶体中也独立地发现了这一现象。此后,拉曼光散射的研究有了很大发展,特别自 60 年代激光问世以后,这种强单色光源被引入了拉曼光散射研究,迅速地发展起了一们崭新的激光拉曼光谱技术。它与红外光谱技术相结合,成为物质结构研究的强大工具。 1 拉曼散射理论 1.1 经典处理 拉曼光散射是入射光与物质间发生能量转移的非弹性散射。当能量为iωh 的入射光子与处于能级iε 的分子发生碰撞时,分子在激发到能级fε的同时散射出能量为Sωh的光子,其能量关系为 )()(fSiiMMεωεω+→+hh 能量差)(Sifiωωεεε−=−=Δh为分子的振动能,或转动能,或电子能。 拉曼光散射是光与物质的相互作用的一种特殊形式,全面的论述要用全量子理论的方法,即光场与原子状态都是量子化的,但是经典方法也能直观、定性地说明其中的一些重要现象。用经典方法时,将介质极化看成为电磁场的激发源,即原子与分子在经典场的作用下产生诱导偶极矩而导致极化,而极化的原子与分子发射散射光。 在入射光的电场的作用下,分子的偶极矩矢量Eiμ 的一般表达式为 L+++)))3(2(1(iiiimmm=μ lkjijklkjijkjijiEEEEEEmγβα+++= (7-1) 式中,下标i,j,k,l 各分别表示空间坐标的三个方向x,y,z。右边第一项=为常数项,它是分子的永久偶极矩,与入射光无关。第二项与入射光电场成正比,是线性项,im)1(imEijα 称为线性极化率,它一般是张量。其余项是电场的高阶项,称非线性项。 为简单起见我们只考虑因分子的振动引起的永久偶极矩与极化率随时间的变化,这时,iμ 与ijα 可以用分子简正模坐标展开成的泰劳级数 ∑=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+=nqniiiqqm0∂∂μμ (7-2) ∑=⎟⎟⎠⎞⎜⎜⎝⎛+=nqnijijijqq00∂∂ααα (7-3) 如果原子的位移很小,就可以将原子的位移与光波...