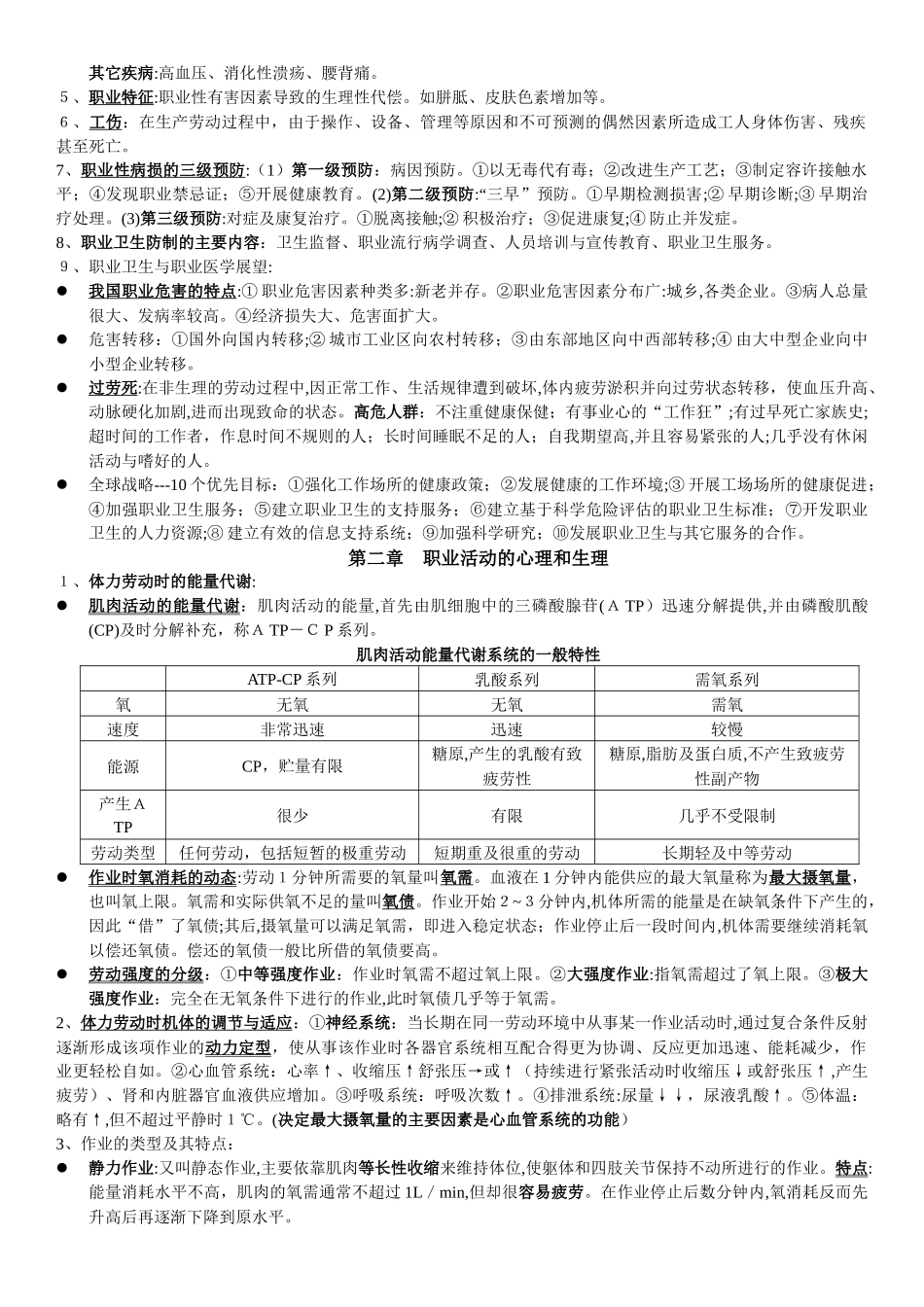

第一章绪论1、职业卫生与职业医学:是现代医学科学中研究职业环境与职业从事者健康之间关系的学科,是预防医学的重要组成部分。其目的是是职业从事者在起所从事的生产或生产过程中,有充分的安全和健康保障,并为不断提高生产和工作效率提供科学依据。主要任务:识别、评价、预防和控制不良劳动条件对职业从事者健康的影响。职业卫生:研究劳动条件对健康的影响,以及如何改善劳动条件,创造安全、卫生、满意和高效的作业环境,提高劳动者的职业生活质量。(关注群体,着眼预防)(对工作场所职业危害进行识别、评价和控制的科学)职业医学:研究受到职业危害因素损害或存在潜在健康危险的个体的早期检测、诊断、治疗和康复。(关注个体,着眼临床)2、职业性有害因素:在生产环境中存在的各种可能危害职业人群健康和影响劳动能力的不良因素统称。生产劳动条件:生产工艺过程、工作过程(劳动组织)、工作(生产)环境。(1)生产工艺过程中的有害因素:①化学因素:生产性毒物和生产性粉尘;②物理因素:异常气象条件、噪声和振动、辐射等;③生物因素:致病微生物或寄生虫。(2)劳动过程中的有害因素:①劳动组织和制度的不合理;②劳动中精神过度紧张;③劳动强度过大;④劳动安排不当;④个别器官或系统过度紧张;⑤不良的体位;⑥不合理工具设备等。(3)生产环境中的有害因素:①自然环境:夏季的太阳辐射、冬季的寒冷、高山高原环境等;②工作场所设计不合理:厂房低矮、狭窄、布局不合理;③缺乏必要卫生技术设施:通风换气、照明、防尘、防毒、防噪、防振设备;④缺乏或未佩戴个人防护用品。职业性有害因素对健康的影响:职业性病损包括工伤、职业性疾患(职业病和工作有关疾病)、职业特征。职业性病损的致病模式:是否接触职业性有害因素就会导致职业性损害???即使职业环境符合各项国家标准,职业人群发病后依然可以诊断为“职业病”,鉴于国家标准的局限性是保护大多数人群等等。3、职业病:职业性有害因素作用于人体的强度与时间超过一定限度时,人体不能代偿其所造成的功能性或器质性的病理改变,出现相应的临床征象,并影响劳动能力。法定职业病的4个基本条件:①在职业活动中产生;②接触职业危害因素;③列入国家职业病范围;④与劳动用工行为相联系。特点:①病因明确,有特异性,可以预防性。②存在明确的剂量—反应关系。③不同接触人群的发病特征不同,接触人群中常有一定的发病率(集群性)。④早期诊断、及时治疗,预后良好。⑤多数无特效治疗方法。职业病清单:一个国家政府根据本国的实际情况,确认并颁布的需要赔偿的职业病列表。制订职业病清单主要考虑的因素:职业病的严重程度、职业病的社会与经济影响、国家经济承受能力、国际上可供参考的惯例。我国的职业病清单有10类132种。诊断原则:综合分析,集体诊断。(1)综合分析:①职业史:前提;②现场调查与评价:可能性;③临床表现与检查:危害程度。(2)集体诊断:3名及以上具有职业病诊断资格的医师。处理原则:①积极有效的治疗;②调离作业环境;③职业危害鉴定及落实待遇;④上报:急(24小时)、慢性(15天),急性中毒同时发生死亡3名,电话上报;职业炭疽1人以上时,电话上报。4、工作有关疾病:指多因素相关的疾病,与工作有联系,但也见于非职业人群中。特点:①职业因素是疾病发生和发展的诸多因素之一;②职业因素影响了健康,从而促使潜在的病症显露或加重;③通过改善工作条件,可使所患疾病得到控制或缓解;④不属于法定职业病范围。常见的工作有关疾病:①行为和身心疾病:焦虑、忧郁、神经衰弱。②非特异性呼吸道疾病:慢支炎、哮喘。③工伤职业性疾患伤残与死亡个体特征作用条件职业性有害因素年龄、性别遗传、营养健康、行为接触机会接触方式接触时间接触强度保护水平其它疾病:高血压、消化性溃疡、腰背痛。5、职业特征:职业性有害因素导致的生理性代偿。如胼胝、皮肤色素增加等。6、工伤:在生产劳动过程中,由于操作、设备、管理等原因和不可预测的偶然因素所造成工人身体伤害、残疾甚至死亡。7、职业性病损的三级预防:(1)第一级预防:病因预防。①以无毒代有毒;②改进生产工艺;③制定容许接触水平...