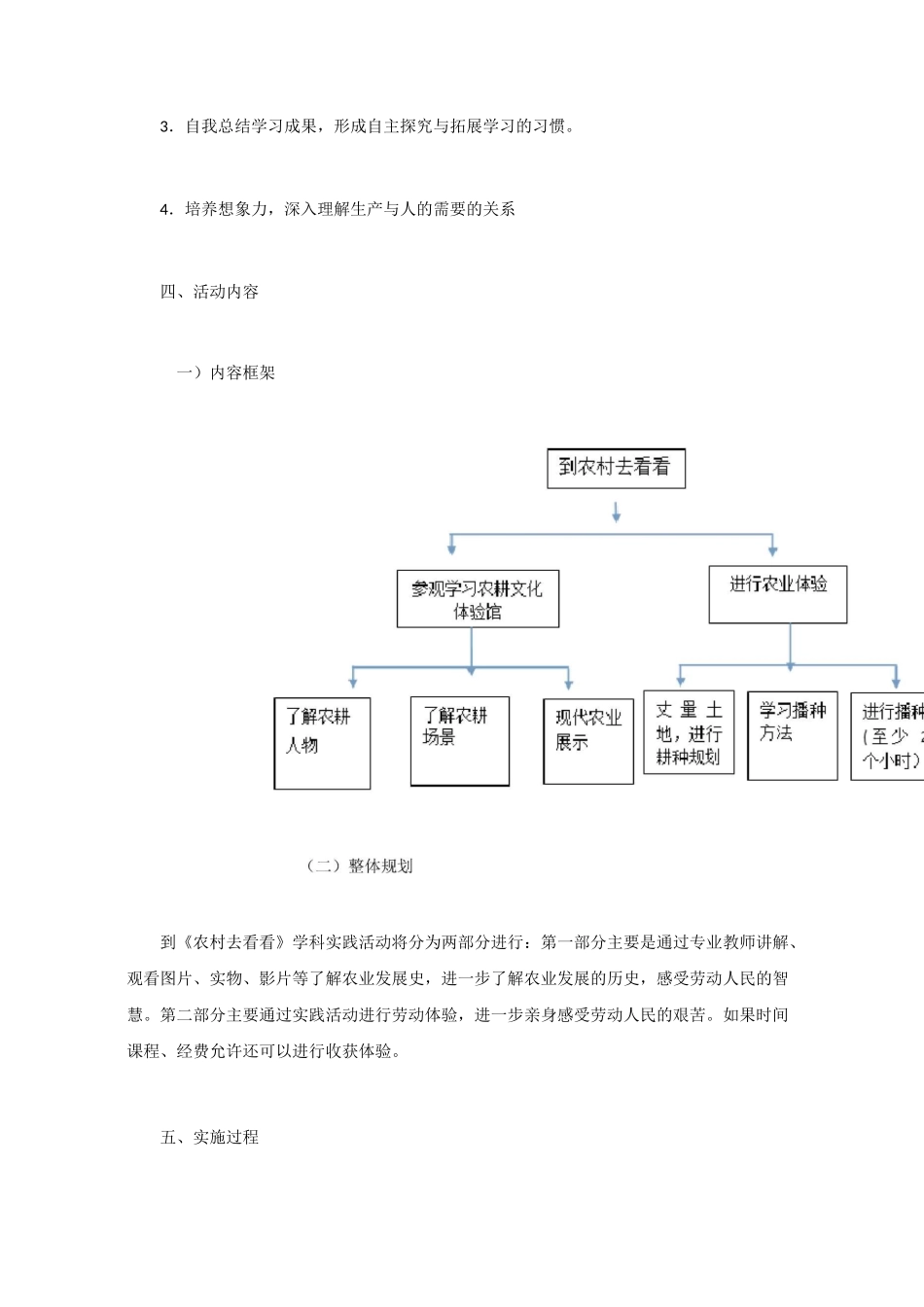

感受农业特色,传承农耕文化一、主题思考《品德与社会课程标准(2011 年版)》提出品德与社会教育要“注重学生的亲身体验和活动。”活动性和实践性是品德与社会课程的重要特点。通过体验获取新知是小学生品德与社会课程最为有效的教育途径。本课程的呈现形态主要是儿童直接参与实践活动,而非仅仅依靠听讲来学习。课程标准还指出:“以实践活动为载体,把德育课程在教学中让学生‘从学科知识教学的逻辑中去获得'转变为‘让儿童通过自己的生活实践和活动体验来获得认知发展'采用儿童乐于接受的活动方式,帮助儿童解决现实生活中的问题,即在水中学习游泳,在生活中过更好的生活”。人教版品德与社会四年级下册第二单元《生产与生活》中第一课《吃穿用哪里来》第二个话题《到农村去看看》,对于从小生活在城区的孩子来说,农村的生活、风貌对于他们是陌生的,虽然有些学生也利用假期去农村游玩,但这只限于游山玩水,很少能体验农民劳作的辛苦和了解农业生产生活。所以,设计以农耕文化为核心开展实践体验活动是很有必要的。此次课程活动主要是学习了千年农耕文化发展历史,感受农业特色,传承农耕文化,参加农事体验,体会播种的艰辛。二、设计背景(一)社会背景我国是农业大国,农村人口有 9 亿占全国人口的 70%,农业人口 7 亿占产业总人口 50%,因此三农问题关系到社会稳定和国家富强。但随着改革开放的实行,越来越多的农民开始离开土地,走向城市。许多耕地也变成绿地,农民工的子女们也随父母进城学习,随着社会工业化进展,农业生产越来越不被人们所认可和熟知。二)课改要求为落实义务教育新课程计划,本学期北京市中小学各科都安排了不低于 10%学时用于开展课外实践活动。学科实践活动是对整个课程结构体系、教学方式等方面的有益补充。实践类课程更强调体验、探究,能够引导教师通过整合、实施课程,不断创生新的教学方式;让学生经历学习发生的过程,弥补学生直接经验学习的不足,使学生既有接受式学习,也要有体验式学习。(三)学生分析我校为城镇小学,据调查,我校四年级 60%的学生都是来自城镇,对于农耕生产知之甚少,虽然有 40%的学生是属于农民工子女,但是经过深入访谈,我发现他们大多数也是自小就出生在北京,一直随父母生活在北京,很少回老家参与农耕活动。让这些城镇成长起来的这一代儿童,只通过简单地讲授来感悟农民的勤劳和辛苦是不可能实现的。(四)资源分析北京青少年行知实践园成立于 2014 年 3 月,...