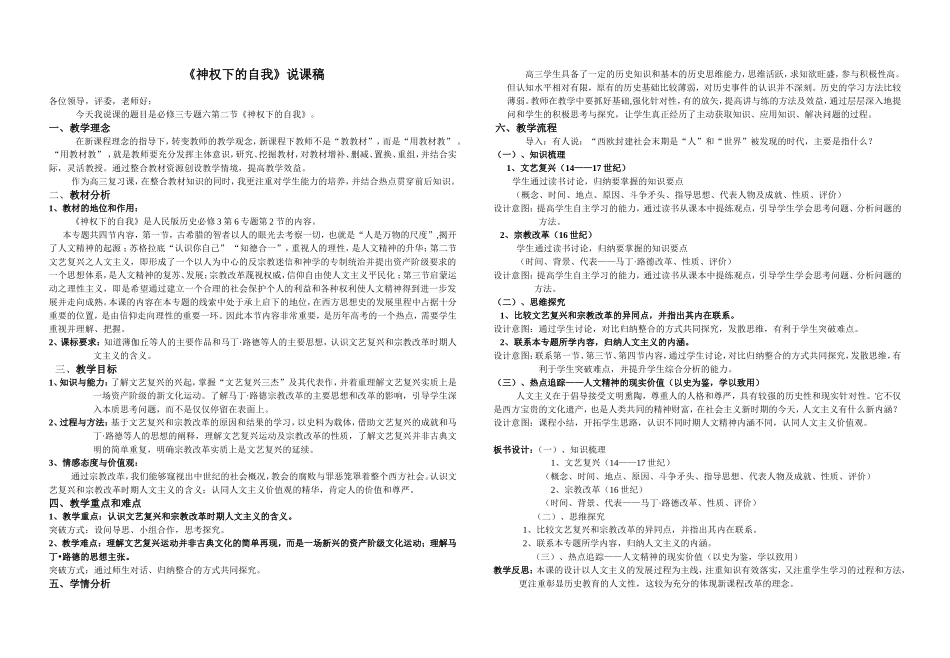

《神权下的自我》说课稿各位领导,评委,老师好:今天我说课的题目是必修三专题六第二节《神权下的自我》。一、教学理念在新课程理念的指导下,转变教师的教学观念,新课程下教师不是“教教材”,而是“用教材教”。“用教材教”,就是教师要充分发挥主体意识,研究、挖掘教材,对教材增补、删减、置换、重组,并结合实际,灵活教授。通过整合教材资源创设教学情境,提高教学效益。作为高三复习课,在整合教材知识的同时,我更注重对学生能力的培养,并结合热点贯穿前后知识。二、教材分析1、教材的地位和作用:《神权下的自我》是人民版历史必修3第6专题第2节的内容。本专题共四节内容,第一节,古希腊的智者以人的眼光去考察一切,也就是“人是万物的尺度”,揭开了人文精神的起源;苏格拉底“认识你自己”“知德合一”,重视人的理性,是人文精神的升华;第二节文艺复兴之人文主义,即形成了一个以人为中心的反宗教迷信和神学的专制统治并提出资产阶级要求的一个思想体系,是人文精神的复苏、发展;宗教改革蔑视权威,信仰自由使人文主义平民化;第三节启蒙运动之理性主义,即是希望通过建立一个合理的社会保护个人的利益和各种权利使人文精神得到进一步发展并走向成熟。本课的内容在本专题的线索中处于承上启下的地位,在西方思想史的发展里程中占据十分重要的位置,是由信仰走向理性的重要一环。因此本节内容非常重要,是历年高考的一个热点,需要学生重视并理解、把握。2、课标要求:知道薄伽丘等人的主要作品和马丁·路德等人的主要思想,认识文艺复兴和宗教改革时期人文主义的含义。三、教学目标1、知识与能力:了解文艺复兴的兴起,掌握“文艺复兴三杰”及其代表作,并着重理解文艺复兴实质上是一场资产阶级的新文化运动。了解马丁·路德宗教改革的主要思想和改革的影响,引导学生深入本质思考问题,而不是仅仅停留在表面上。2、过程与方法:基于文艺复兴和宗教改革的原因和结果的学习,以史料为载体,借助文艺复兴的成就和马丁·路德等人的思想的阐释,理解文艺复兴运动及宗教改革的性质,了解文艺复兴并非古典文明的简单重复,明确宗教改革实质上是文艺复兴的延续。3、情感态度与价值观:通过宗教改革,我们能够窥视出中世纪的社会概况,教会的腐败与罪恶笼罩着整个西方社会。认识文艺复兴和宗教改革时期人文主义的含义;认同人文主义价值观的精华,肯定人的价值和尊严。四、教学重点和难点1、教学重点:认识文艺复兴和宗教改革时期人文主义的含义。突破方式:设问导思、小组合作,思考探究。2、教学难点:理解文艺复兴运动并非古典文化的简单再现,而是一场新兴的资产阶级文化运动;理解马丁•路德的思想主张。突破方式:通过师生对话、归纳整合的方式共同探究。五、学情分析高三学生具备了一定的历史知识和基本的历史思维能力,思维活跃,求知欲旺盛,参与积极性高。但认知水平相对有限,原有的历史基础比较薄弱,对历史事件的认识并不深刻。历史的学习方法比较薄弱。教师在教学中要抓好基础,强化针对性,有的放矢,提高讲与练的方法及效益,通过层层深入地提问和学生的积极思考与探究,让学生真正经历了主动获取知识、应用知识、解决问题的过程。六、教学流程导入:有人说:“西欧封建社会末期是“人”和“世界”被发现的时代,主要是指什么?(一)、知识梳理1、文艺复兴(14——17世纪)学生通过读书讨论,归纳要掌握的知识要点(概念、时间、地点、原因、斗争矛头、指导思想、代表人物及成就、性质、评价)设计意图:提高学生自主学习的能力,通过读书从课本中提练观点,引导学生学会思考问题、分析问题的方法。2、宗教改革(16世纪)学生通过读书讨论,归纳要掌握的知识要点(时间、背景、代表——马丁·路德改革、性质、评价)设计意图:提高学生自主学习的能力,通过读书从课本中提练观点,引导学生学会思考问题、分析问题的方法。(二)、思维探究1、比较文艺复兴和宗教改革的异同点,并指出其内在联系。设计意图:通过学生讨论,对比归纳整合的方式共同探究,发散思维,有利于学生突破难点。2、联系本专题所学内容,归纳人文主义的内涵。设计意图:联系第一节...