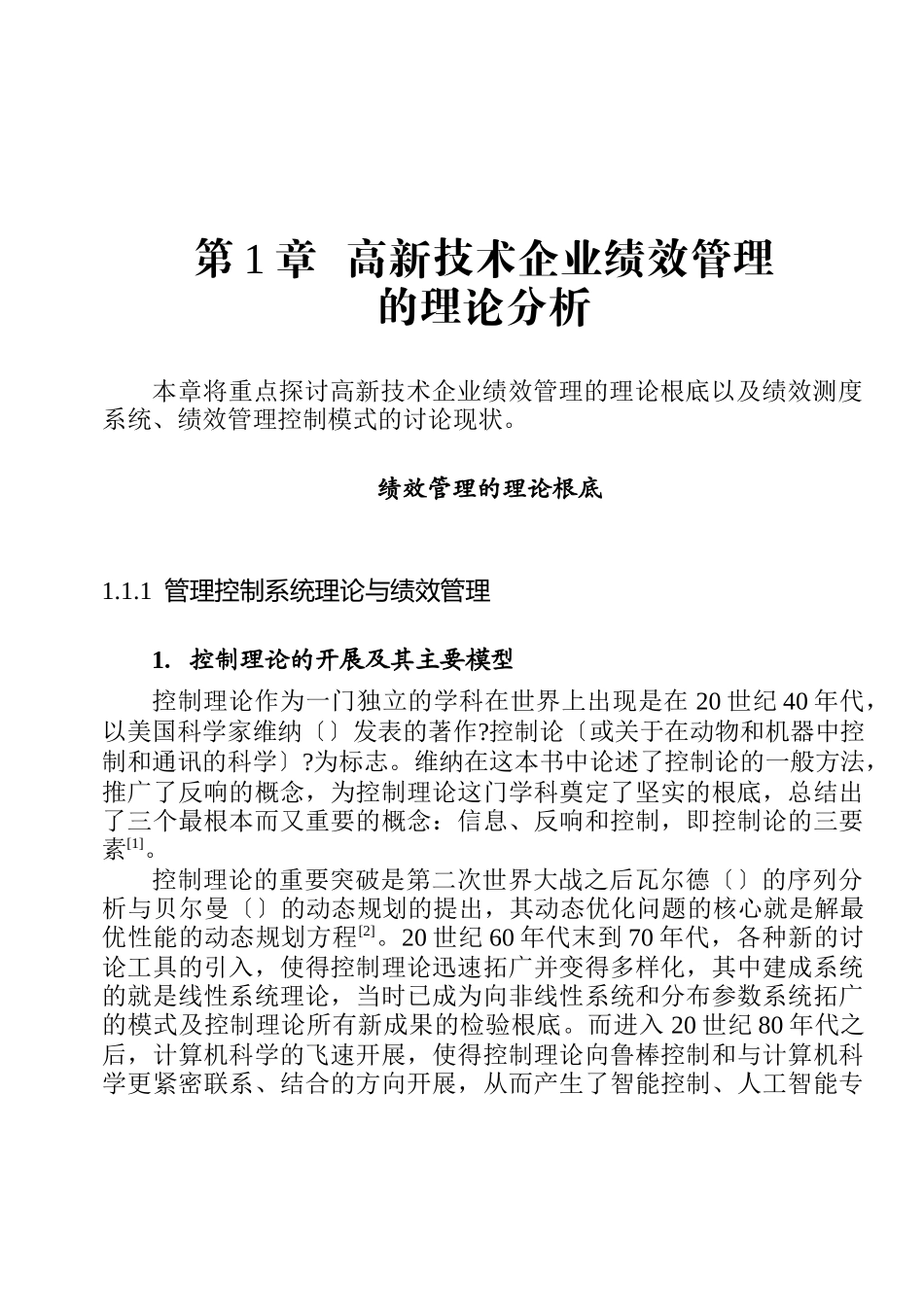

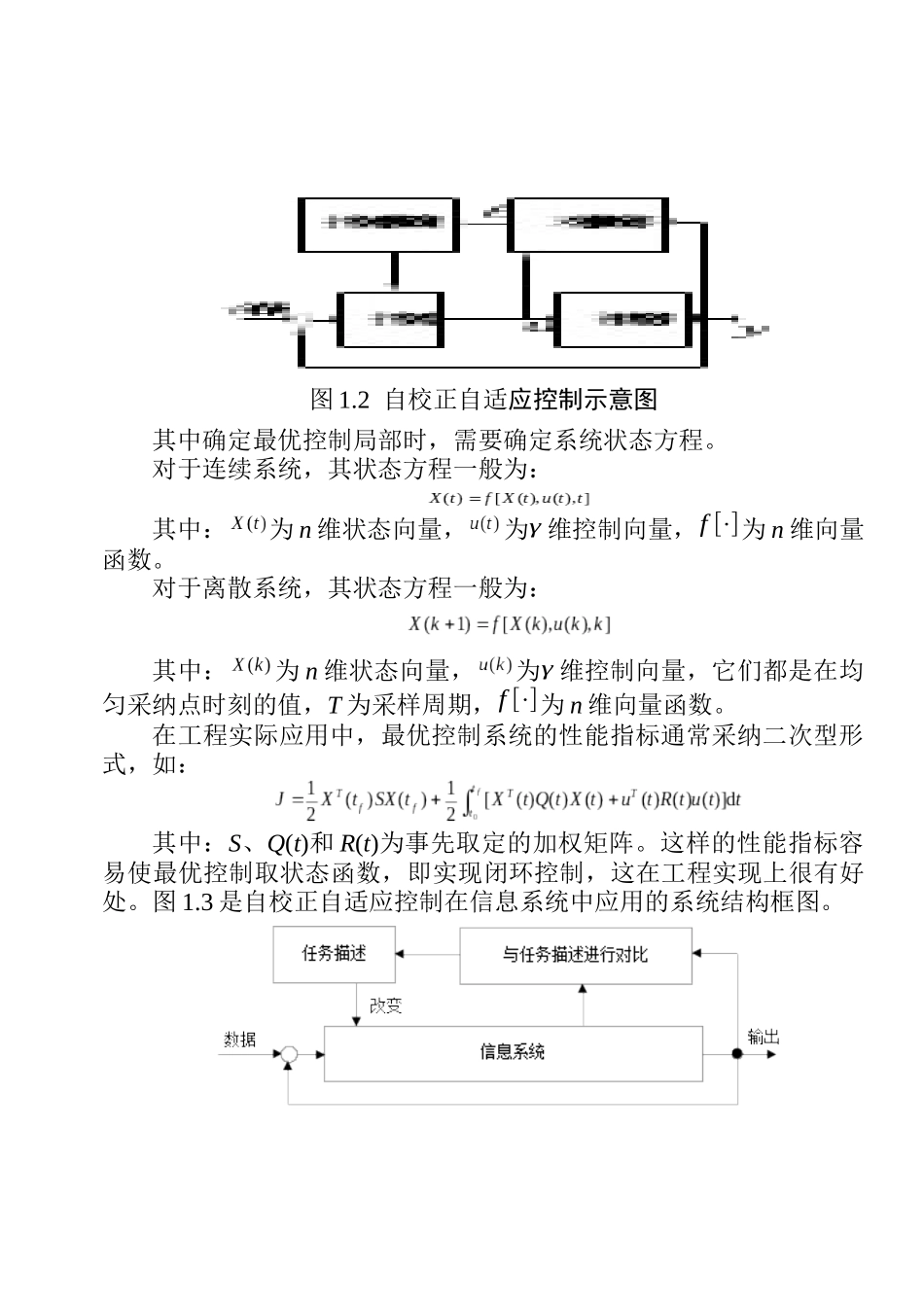

第 1 章 高新技术企业绩效管理的理论分析本章将重点探讨高新技术企业绩效管理的理论根底以及绩效测度系统、绩效管理控制模式的讨论现状。 绩效管理的理论根底1.1.1 管理控制系统理论与绩效管理1.控制理论的开展及其主要模型控制理论作为一门独立的学科在世界上出现是在 20 世纪 40 年代,以美国科学家维纳〔〕发表的著作?控制论〔或关于在动物和机器中控制和通讯的科学〕?为标志。维纳在这本书中论述了控制论的一般方法,推广了反响的概念,为控制理论这门学科奠定了坚实的根底,总结出了三个最根本而又重要的概念:信息、反响和控制,即控制论的三要素[1]。控制理论的重要突破是第二次世界大战之后瓦尔德〔〕的序列分析与贝尔曼〔〕的动态规划的提出,其动态优化问题的核心就是解最优性能的动态规划方程[2]。20 世纪 60 年代末到 70 年代,各种新的讨论工具的引入,使得控制理论迅速拓广并变得多样化,其中建成系统的就是线性系统理论,当时已成为向非线性系统和分布参数系统拓广的模式及控制理论所有新成果的检验根底。而进入 20 世纪 80 年代之后,计算机科学的飞速开展,使得控制理论向鲁棒控制和与计算机科学更紧密联系、结合的方向开展,从而产生了智能控制、人工智能专家系统等讨论方向,模糊控制理论、神经网络〔 〕等更为复杂、智能的控制理论相继出现。从维纳的经典控制理论到 20 世纪 80 年代的智能控制理论,其主要的应用范围还主要是工业控制、航空航天等自然科学领域。而进入 20 世纪 90 年代之后,由于计算机应用技术几乎覆盖了所有领域,各种学科相互渗透,社会科学的理论不再仅仅是可用经验和检验形式加以阐述的命题,社会科学正在变成像自然科学一样的“硬〞科学,自然科学也正变成社会科学那样的、与社会经济问题联系在一起的“软〞科学,经典的控制理论被逐渐地应用到了企业管理、工程投资、资产评估、金融工程、人力资源等各种领域。例如最优控制理论被应用到了企业生产的库存管理系统中;自适应控制理论被应用在了财务信息处理系统中;控制理论中的稳定性分析被应用于投资系统模型产出和价风格节等。对于经典控制理论而言,把一般的控制系统表示为图 1.1 所示的方块图,其中包含:广义对象方块 P 和控制器方块 K;w 和 u 是对象的两组输入,它们分别表示为其外部输入和控制输入;z 和 y 是对象的两组输出,分别表示为其受控输出和测量输出。图 1.1 反响控制系统的方块图图 1.1 ...