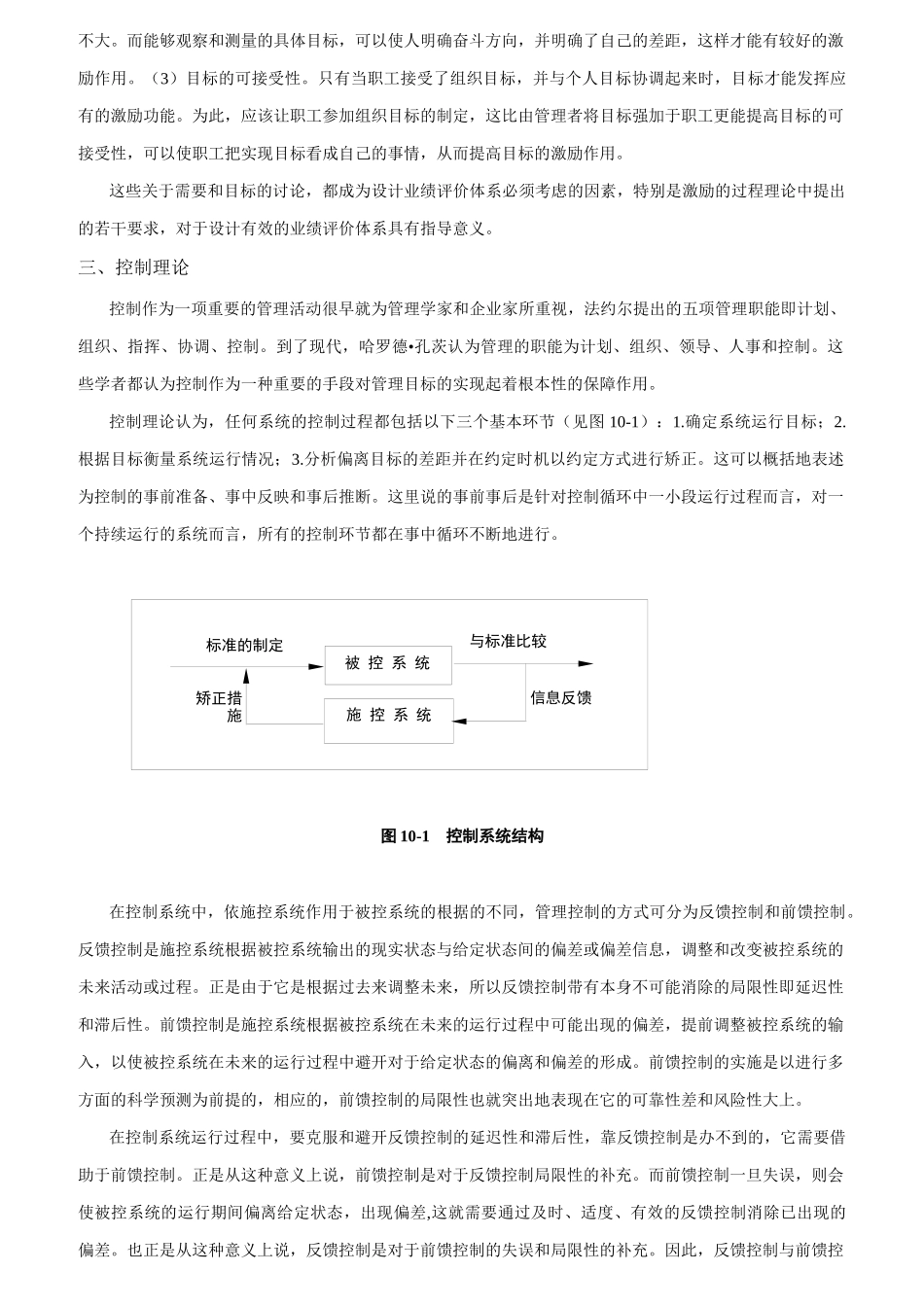

第十章 业绩评价“”回顾国内外学术界有关业绩评价问题的讨论成果,可称是 汗牛充栋 。这个问题之所以受到如此的关注 ,不仅因为业绩评价的结果将作为分配的依据,而且因为有效的业绩评价过程本身就是促进效率提高的过程。在本章中,首先将介绍业绩评价的理论基础,在开发具体的业绩评价工具时,这些理论基础能够帮助开发者明确应当考虑的各方面因素。在此基础上,介绍几种较为先进的业绩评价工具的具体操作方法,企业可以借鉴这些业绩评价方法成功实施的案例,一方面是引进先进的管理思想,另一方面也可以掌握开发和实施业绩评价工作的步骤。第一节 业绩评价的理论与进展业绩评价是组织管理控制系统的重要构成部分,在 19 世纪的管理文献中就有记载。在会计讨论领域, 约翰逊和卡普兰(1987)1提到,从一五 0 年前对远离总部的生产部门成本和效率的评价,到 20 世纪初杜邦等综合类组织中分部投资效益的评价,业绩评价一直是管理会计的重要内容;齐默尔曼(2000)2中所说的,组织的内部会计系统最终的目的在于为组织的计划和经营决策提供必需的资料以更好的对组织的员工进行激励和管理。近年来业绩评价问题也特别受到实务界和学术界的关注。业绩评价的理论吸收了很多管理学中很多其他理论的思想,主要有委托-代理理论、激励理论、控制理论和战略管理等企业管理理论,这些理论讨论的结论成为业绩评价理论的基础,也对业绩评价方法的设计提出了指导性的要求。一、委托-代理理论委托-代理理论是讨论组织业绩评价问题的基础。正是由于现代组织中存在委托-代理关系,才使得对各级组织和人员进行业绩评价并以此为基础建立激励机制和约束机制变得十分必要,控制和约束确保代理人不做委托人不希望他做的事情,而激励则是激发代理人做那些委托人希望他做的事情。委托-代理理论认为,社会中委托-代理关系是普遍存在的,委托人与代理人明确地或隐含地订立契约,1[美]H·托马斯·约翰逊,罗伯特·S·卡普兰著,侯本领,刘兴云译,《管理会计的兴衰》,中国财政经济出版社 992 年版。2[美]齐默尔曼,邱寒等译,《决策与控制会计》,东北财经大学出版社 2000 年版。授予代理人某些管理决策权并代表其从事某种经营活动。最理想的情况是委托人与代理人目标一致,而实际情况却大相径庭。在信息不对称的情况下,契约是不完全的,往往会出现道德危机(即契约后代理人利用信息不对称而不为委托人的最大利益努力工作)和逆向选择(即契约前代理人利用信...