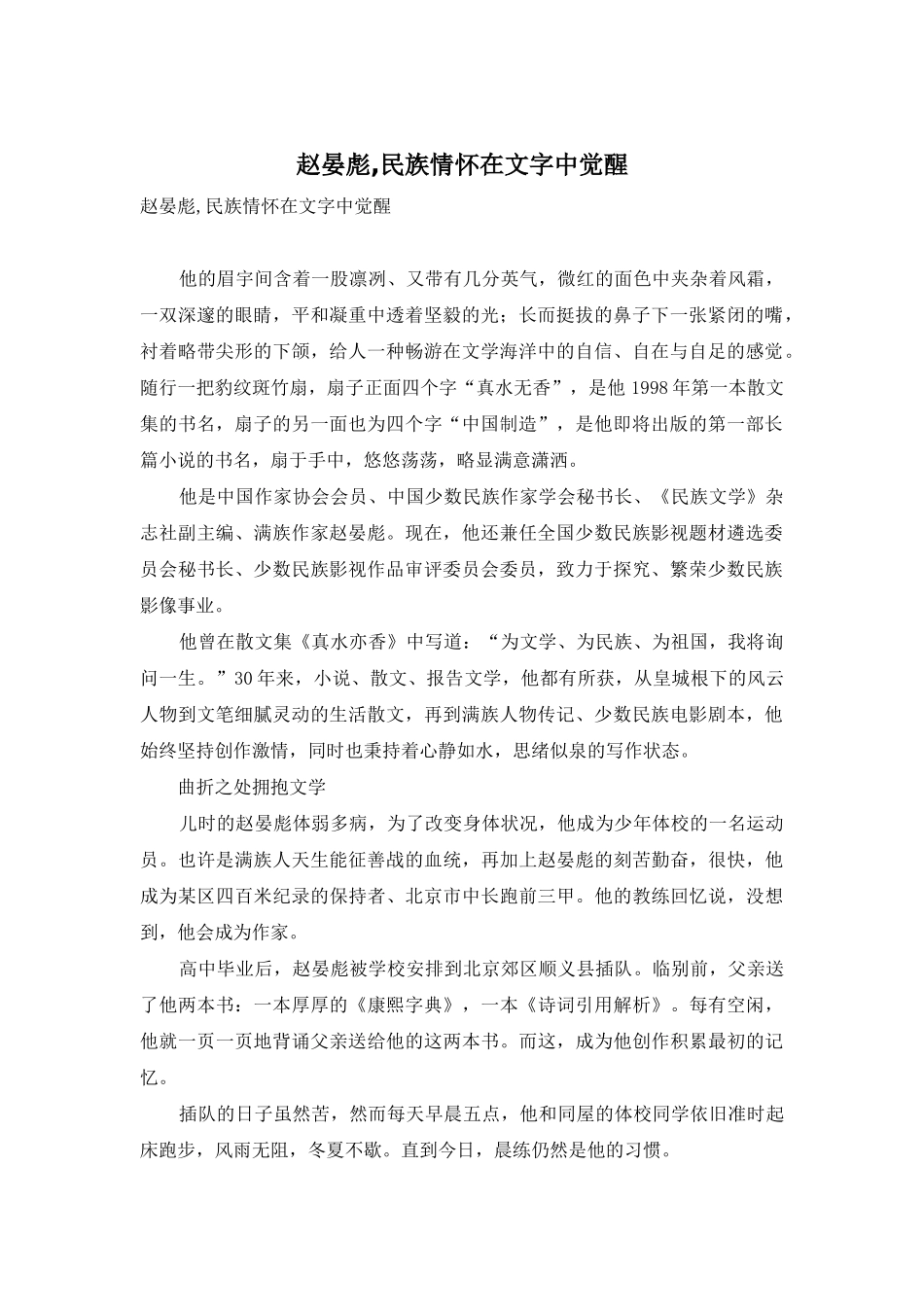

赵晏彪,民族情怀在文字中觉醒赵晏彪,民族情怀在文字中觉醒 他的眉宇间含着一股凛冽、又带有几分英气,微红的面色中夹杂着风霜,一双深邃的眼睛,平和凝重中透着坚毅的光;长而挺拔的鼻子下一张紧闭的嘴,衬着略带尖形的下颌,给人一种畅游在文学海洋中的自信、自在与自足的感觉。随行一把豹纹斑竹扇,扇子正面四个字“真水无香”,是他 1998 年第一本散文集的书名,扇子的另一面也为四个字“中国制造”,是他即将出版的第一部长篇小说的书名,扇于手中,悠悠荡荡,略显满意潇洒。 他是中国作家协会会员、中国少数民族作家学会秘书长、《民族文学》杂志社副主编、满族作家赵晏彪。现在,他还兼任全国少数民族影视题材遴选委员会秘书长、少数民族影视作品审评委员会委员,致力于探究、繁荣少数民族影像事业。 他曾在散文集《真水亦香》中写道:“为文学、为民族、为祖国,我将询问一生。”30 年来,小说、散文、报告文学,他都有所获,从皇城根下的风云人物到文笔细腻灵动的生活散文,再到满族人物传记、少数民族电影剧本,他始终坚持创作激情,同时也秉持着心静如水,思绪似泉的写作状态。 曲折之处拥抱文学 儿时的赵晏彪体弱多病,为了改变身体状况,他成为少年体校的一名运动员。也许是满族人天生能征善战的血统,再加上赵晏彪的刻苦勤奋,很快,他成为某区四百米纪录的保持者、北京市中长跑前三甲。他的教练回忆说,没想到,他会成为作家。 高中毕业后,赵晏彪被学校安排到北京郊区顺义县插队。临别前,父亲送了他两本书:一本厚厚的《康熙字典》,一本《诗词引用解析》。每有空闲,他就一页一页地背诵父亲送给他的这两本书。而这,成为他创作积累最初的记忆。 插队的日子虽然苦,然而每天早晨五点,他和同屋的体校同学依旧准时起床跑步,风雨无阻,冬夏不歇。直到今日,晨练仍然是他的习惯。 1977 年,全国恢复高考。赵晏彪按捺不住内心的激动报考了北京体育学院(现为北京体育大学)。然而,由于通信地址有误,他始终没有等到期待中的复试通知书。看着体校的队友 一个个踏进了大学校园,他羞愤极了,便将自己关在屋里,借笔纾解愁肠,一首又一首的诗歌脱笔而出,竟然写满了整整四面墙。 1978 年春,体育路走不通,他只得选择了回城,然而万万没有想到,自己被分配到中国化学工业部下属的某讨论院。但同是被分配到讨论院的 10 余人,有的去了实验室,有的当上了干部,而他却被分到了车间。他的失望与低落,母亲都看在眼里。她...