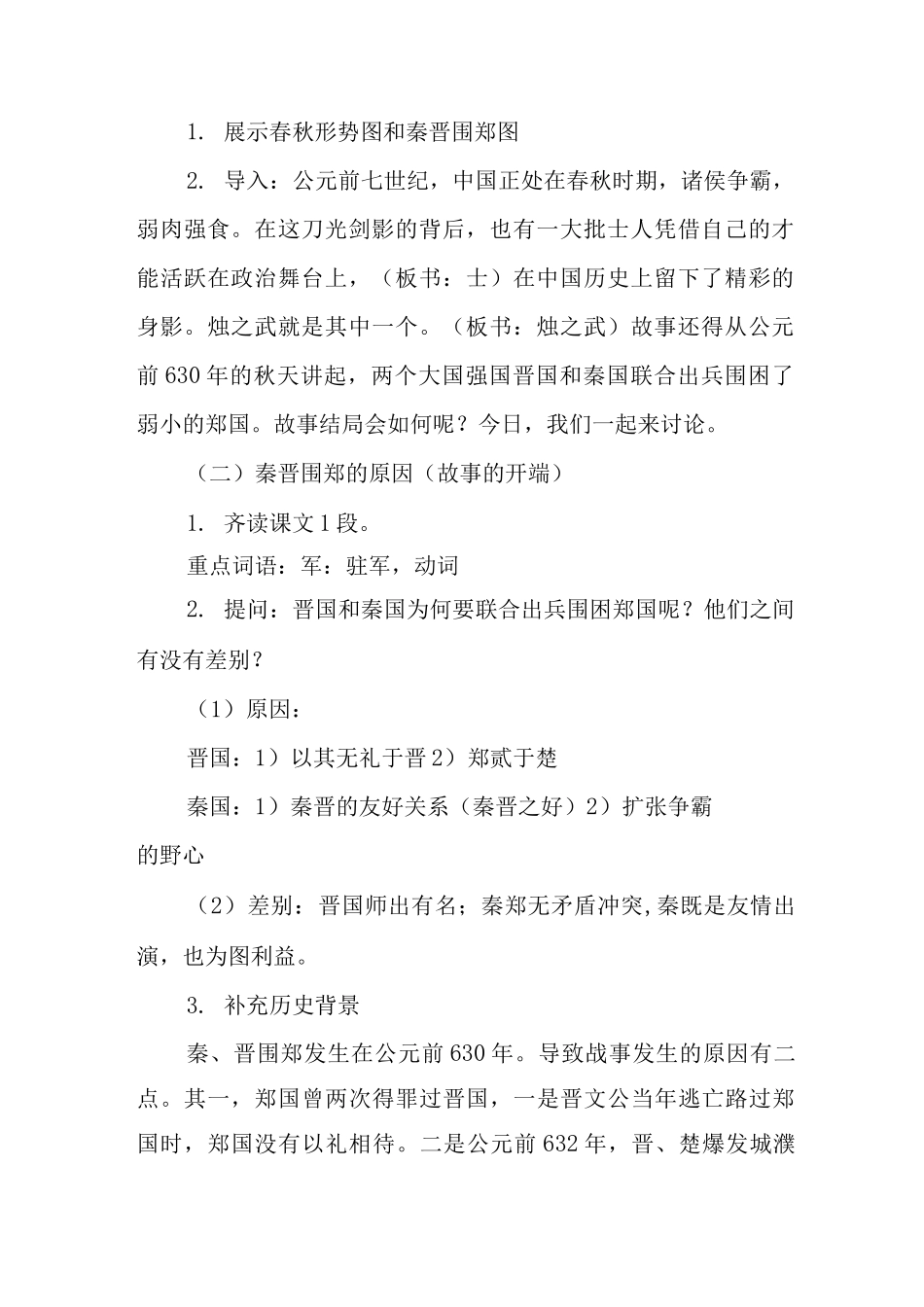

《烛之武退秦师》教学设计一、设计意图1.文言文教学应兼顾文字、文章、文化三个层面,做到三者的统一。2.在中国历史上,有一批士人,他们凭借自己的才能在政治舞台上留下了许多精彩的身影。(如:荆轲、蔺相如……)烛之武也是其中一个。并由此形成的以国为家的士人文化,影响了中国读书人几千年。二、教学目的1.了解春秋形势以及秦晋围郑的背景,把握烛之武退秦师的历史意义。2.通过诵读,把握烛之武退秦师的故事情节,体悟烛之武身上表现的士人精神。3.透过历史,用现代理念重新审视作品和历史人物。三、教学重难点1.重点:把握烛之武退秦师的故事情节,体悟烛之武身上表现的士人精神。2.难点:烛之武智退秦师的劝说艺术。四、课时安排第二课时五、教学过程(一)展示背景、导入新课1. 展示春秋形势图和秦晋围郑图2. 导入:公元前七世纪,中国正处在春秋时期,诸侯争霸,弱肉强食。在这刀光剑影的背后,也有一大批士人凭借自己的才能活跃在政治舞台上,(板书:士)在中国历史上留下了精彩的身影。烛之武就是其中一个。(板书:烛之武)故事还得从公元前 630 年的秋天讲起,两个大国强国晋国和秦国联合出兵围困了弱小的郑国。故事结局会如何呢?今日,我们一起来讨论。(二)秦晋围郑的原因(故事的开端)1. 齐读课文 1 段。重点词语:军:驻军,动词2. 提问:晋国和秦国为何要联合出兵围困郑国呢?他们之间有没有差别?(1)原因:晋国:1)以其无礼于晋 2)郑贰于楚秦国:1)秦晋的友好关系(秦晋之好)2)扩张争霸的野心(2)差别:晋国师出有名;秦郑无矛盾冲突,秦既是友情出演,也为图利益。3. 补充历史背景秦、晋围郑发生在公元前 630 年。导致战事发生的原因有二点。其一,郑国曾两次得罪过晋国,一是晋文公当年逃亡路过郑国时,郑国没有以礼相待。二是公元前 632 年,晋、楚爆发城濮之战,一方是晋文公率晋、宋、齐、秦四国联军,另一方是以楚国为主的楚、陈、蔡、郑四国联军,结果以楚国失败告终。后郑国虽然即派人出使晋国,与之结好,但最终没有感化晋国,还是在两年后发动了这次战争。其二,晋、秦两国联合围攻郑国,是因为晋、秦都要争夺霸权,向外扩张。晋国发动对郑国的战争,自然要寻找秦国为得力的伙伴,秦、晋历史上关系一直很好,秦、晋联合也成必定。(三)烛之武临危授命(故事的进展)1. 齐读课文 2 段。重点词语:是:这,“是…也”构成推断句。补充:关于烛之武其人:烛之武- -烛表示地名,以邑名为...