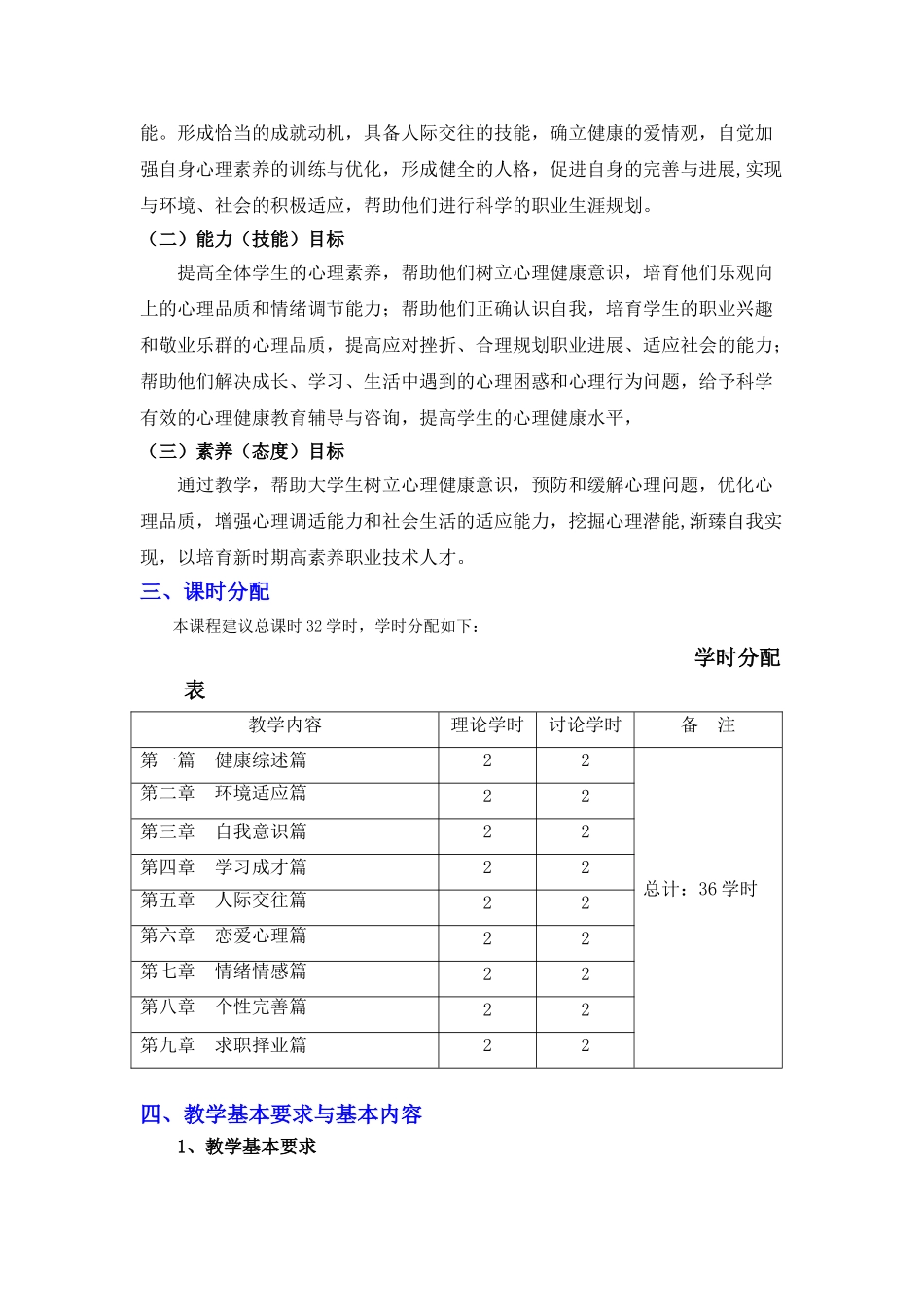

《新编大学生心理健康》教学大纲一、课程的性质与地位课程性质:《大学生心理健康教育》是面对全院各专业大学一年级学生开设的一门公共必修课程。学生通过该课程的学习,主要掌握现代社会人类健康新理念、大学生心理健康的评价标准、青年期心理进展的年龄特征以及大学生常见的心理障碍与防治等健康心理学的基本概念和基本理论,了解影响个体心理健康的各种因素。理解自我意识、情绪与情感状态、意志品质、人格特征、品德修养等个体心理素养与心理健康的关系;掌握大学生时代学习心理的促进、人际关系调适、青春期性心理与恋爱心理的维护、求职与择业的心理准备以及挫折应对方式等大学生活适应方面的基本方法与技能。因此,大学生心理健康教育课程对促进青年大学生顺利适应大学生活,提高和增强大学生心理素养,努力推动大学生健康成才,将发挥重要的积极作用。《大学生心理健康教育》课程是根据社会进展需要和大学生身心进展的特点,依据心理学、教育学和团体动力学的有关原理,把抽象的心理知识和生动活泼的操作实践结合起来,使学生在实践活动情境中体验、领悟其中所蕴涵的人生哲理,提高心理素养、增进心理健康、开发心理潜能的一种新型课程。课程地位:本课程的授课对象为高等职业专科学校学生,属于素养教育课程体系。通过分析在高职学生当中存在的自我认知、学习问题、人际交往和社会适应等问题并结合相关理论进行讲授,对提高学生的心理素养并健全其人格将有着重要意义。二、教学目标与要求(一)知识目标帮助学生掌握一定的心理学知识,如大学生心理健康标准、大学新生心理适应问题、学习心理的调适,怎样正确认识自我,怎样掌控情绪、培育优良的意志品质、培育健全的人格,建立和谐的人际关系,恋爱心理、择业心理、网络心理调适,预防心理问题、维护心理健康等心理科学基础知识和心理调适技能。形成恰当的成就动机,具备人际交往的技能,确立健康的爱情观,自觉加强自身心理素养的训练与优化,形成健全的人格,促进自身的完善与进展,实现与环境、社会的积极适应,帮助他们进行科学的职业生涯规划。(二)能力(技能)目标提高全体学生的心理素养,帮助他们树立心理健康意识,培育他们乐观向上的心理品质和情绪调节能力;帮助他们正确认识自我,培育学生的职业兴趣和敬业乐群的心理品质,提高应对挫折、合理规划职业进展、适应社会的能力;帮助他们解决成长、学习、生活中遇到的心理困惑和心理行为问题,给予科学有效的心理健康教育辅导与...