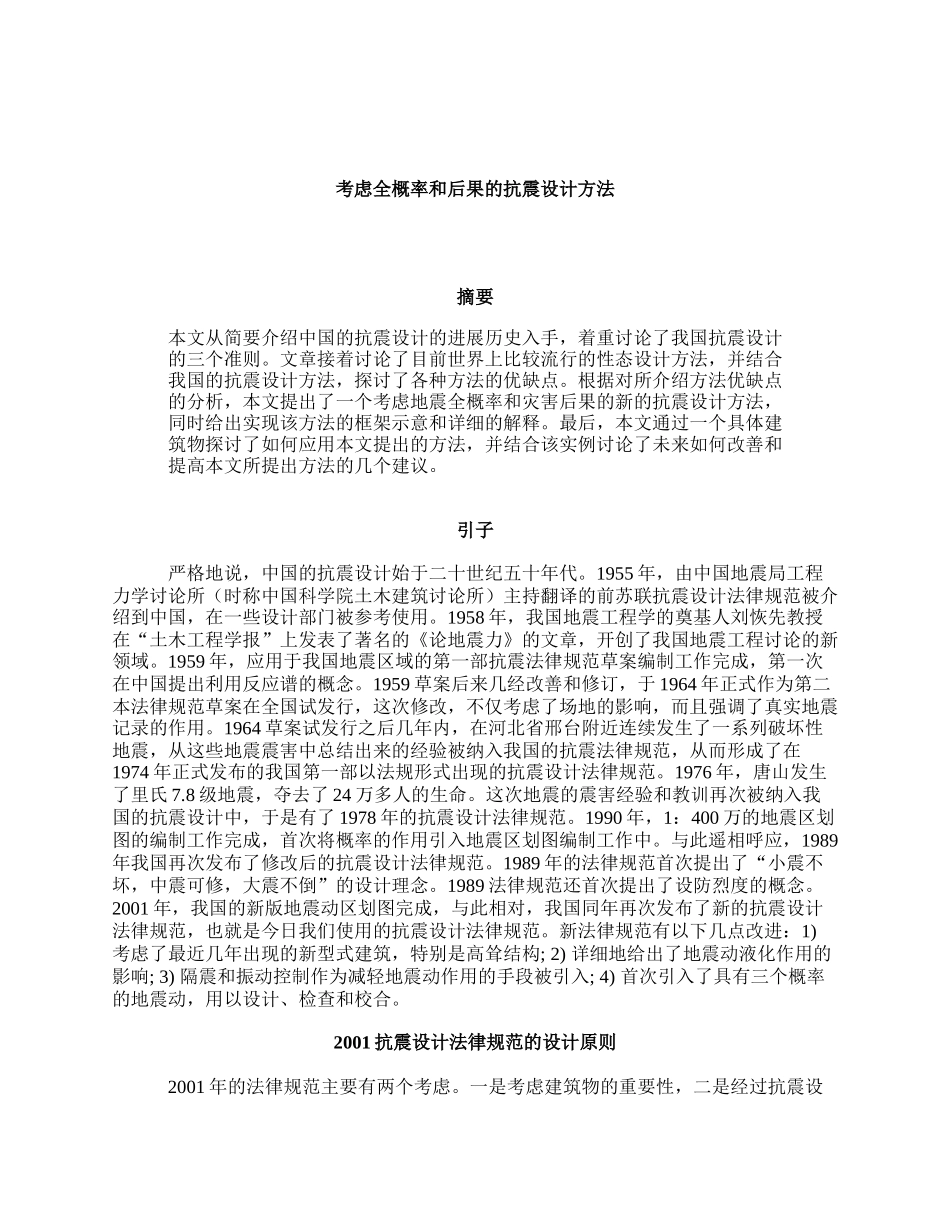

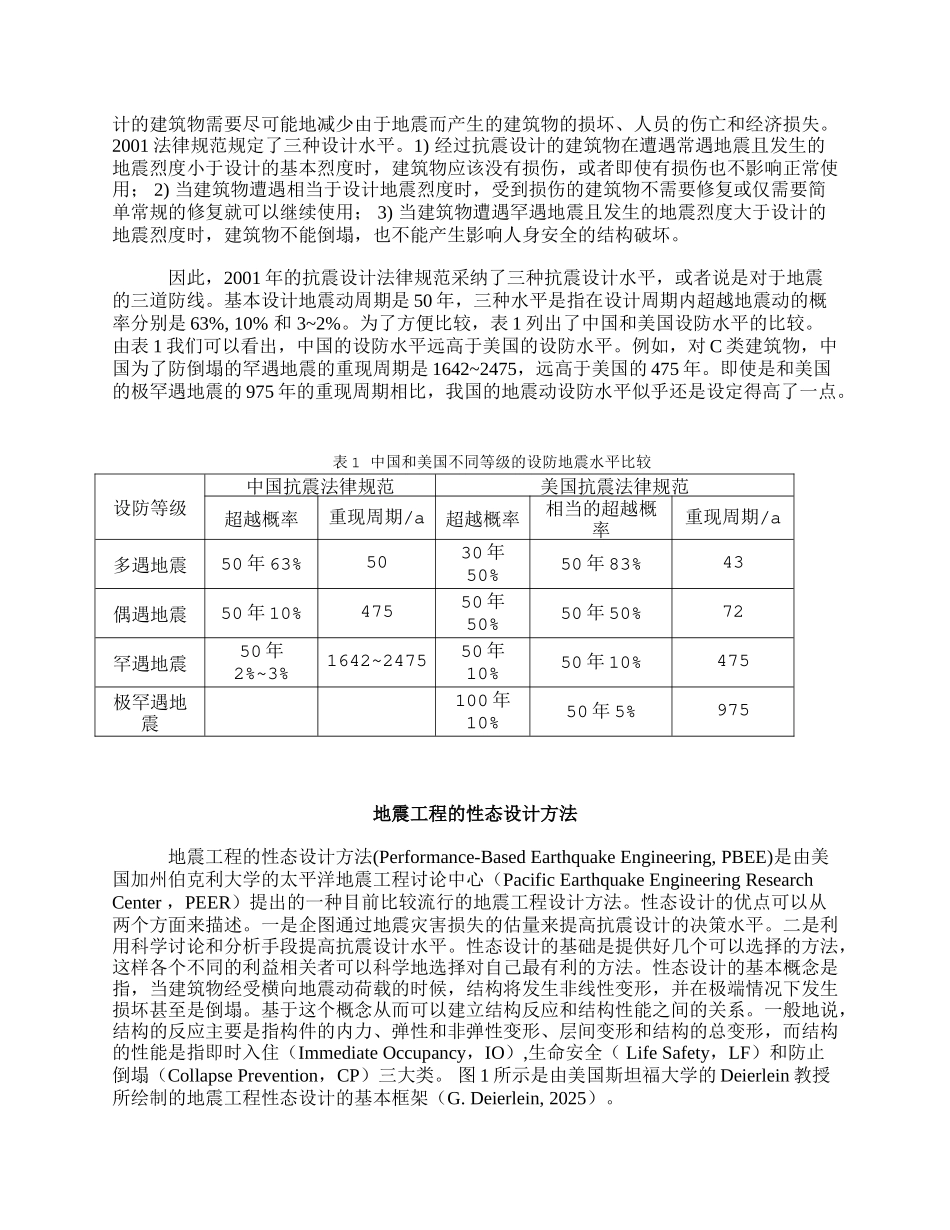

考虑全概率和后果的抗震设计方法摘要本文从简要介绍中国的抗震设计的进展历史入手,着重讨论了我国抗震设计的三个准则。文章接着讨论了目前世界上比较流行的性态设计方法,并结合我国的抗震设计方法,探讨了各种方法的优缺点。根据对所介绍方法优缺点的分析,本文提出了一个考虑地震全概率和灾害后果的新的抗震设计方法,同时给出实现该方法的框架示意和详细的解释。最后,本文通过一个具体建筑物探讨了如何应用本文提出的方法,并结合该实例讨论了未来如何改善和提高本文所提出方法的几个建议。引子严格地说,中国的抗震设计始于二十世纪五十年代。1955 年,由中国地震局工程力学讨论所(时称中国科学院土木建筑讨论所)主持翻译的前苏联抗震设计法律规范被介绍到中国,在一些设计部门被参考使用。1958 年,我国地震工程学的奠基人刘恢先教授在“土木工程学报”上发表了著名的《论地震力》的文章,开创了我国地震工程讨论的新领域。1959 年,应用于我国地震区域的第一部抗震法律规范草案编制工作完成,第一次在中国提出利用反应谱的概念。1959 草案后来几经改善和修订,于 1964 年正式作为第二本法律规范草案在全国试发行,这次修改,不仅考虑了场地的影响,而且强调了真实地震记录的作用。1964 草案试发行之后几年内,在河北省邢台附近连续发生了一系列破坏性地震,从这些地震震害中总结出来的经验被纳入我国的抗震法律规范,从而形成了在1974 年正式发布的我国第一部以法规形式出现的抗震设计法律规范。1976 年,唐山发生了里氏 7.8 级地震,夺去了 24 万多人的生命。这次地震的震害经验和教训再次被纳入我国的抗震设计中,于是有了 1978 年的抗震设计法律规范。1990 年,1:400 万的地震区划图的编制工作完成,首次将概率的作用引入地震区划图编制工作中。与此遥相呼应,1989年我国再次发布了修改后的抗震设计法律规范。1989 年的法律规范首次提出了“小震不坏,中震可修,大震不倒”的设计理念。1989 法律规范还首次提出了设防烈度的概念。2001 年,我国的新版地震动区划图完成,与此相对,我国同年再次发布了新的抗震设计法律规范,也就是今日我们使用的抗震设计法律规范。新法律规范有以下几点改进:1) 考虑了最近几年出现的新型式建筑,特别是高耸结构; 2) 详细地给出了地震动液化作用的影响; 3) 隔震和振动控制作为减轻地震动作用的手段被引入; 4) 首次引入了具有三个概率的地震动,用以设计、检查和校合。200...