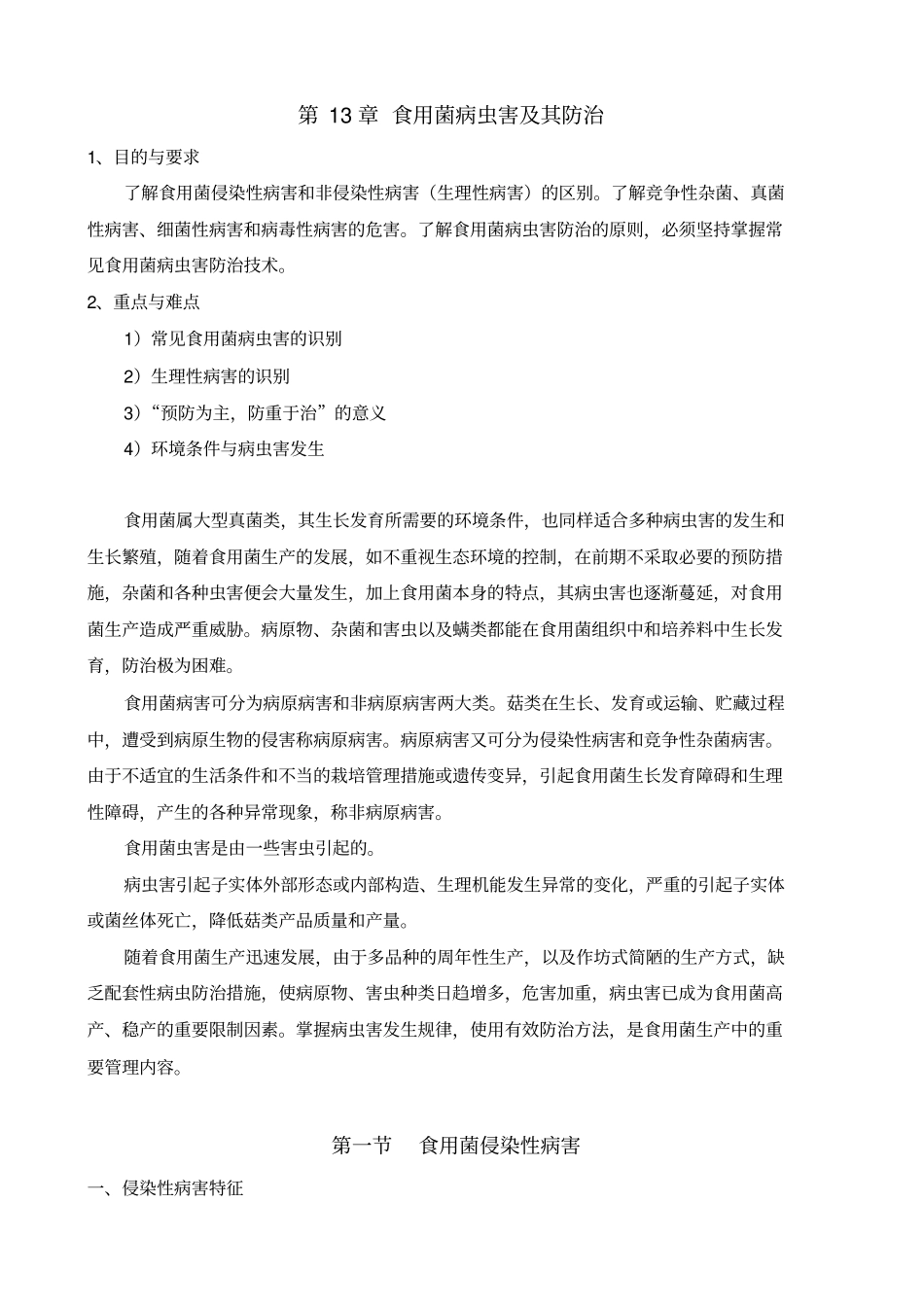

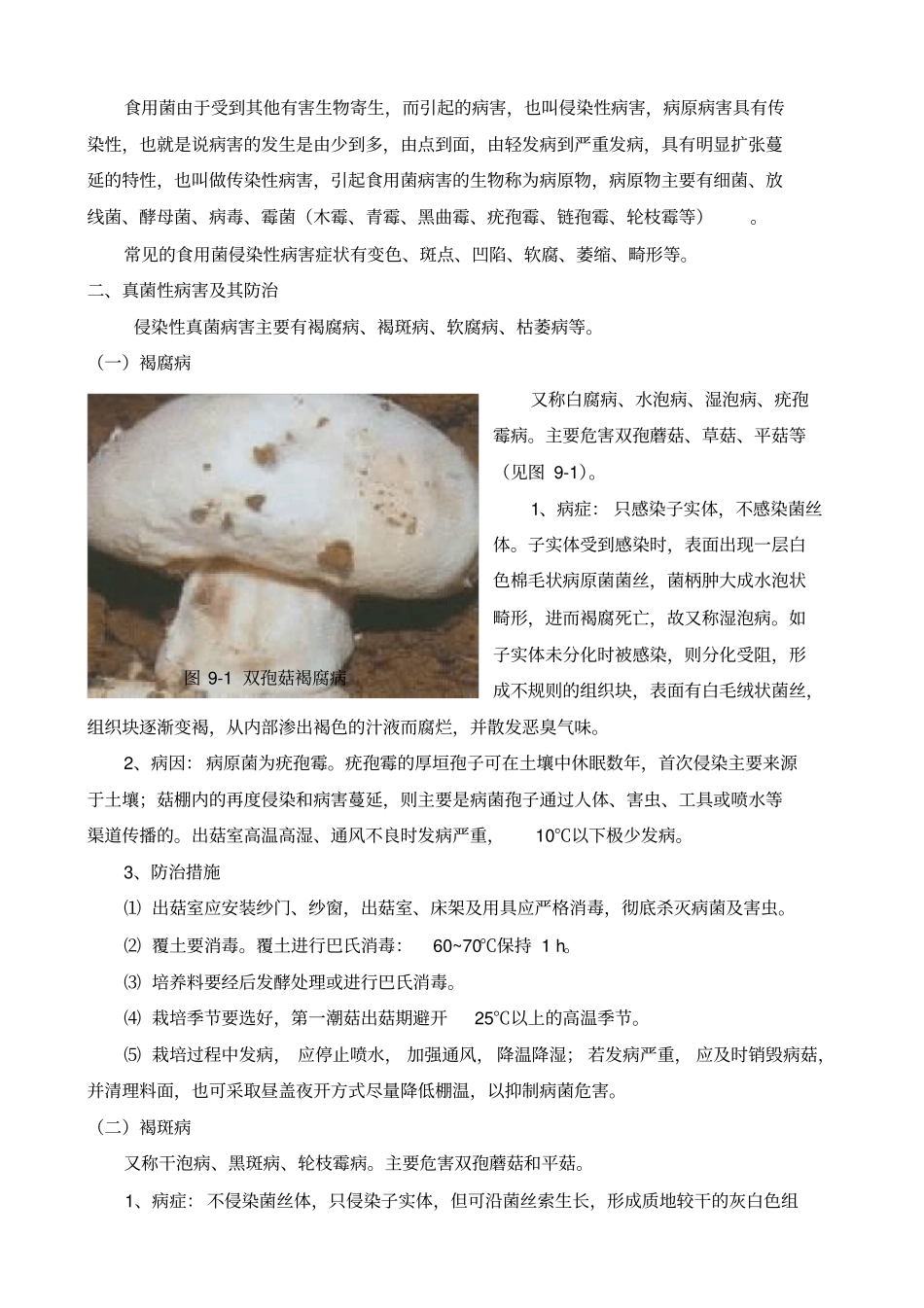

第13章食用菌病虫害及其防治1、目的与要求了解食用菌侵染性病害和非侵染性病害(生理性病害)的区别。了解竞争性杂菌、真菌性病害、细菌性病害和病毒性病害的危害。了解食用菌病虫害防治的原则,必须坚持掌握常见食用菌病虫害防治技术。2、重点与难点1)常见食用菌病虫害的识别2)生理性病害的识别3)“预防为主,防重于治”的意义4)环境条件与病虫害发生食用菌属大型真菌类,其生长发育所需要的环境条件,也同样适合多种病虫害的发生和生长繁殖,随着食用菌生产的发展,如不重视生态环境的控制,在前期不采取必要的预防措施,杂菌和各种虫害便会大量发生,加上食用菌本身的特点,其病虫害也逐渐蔓延,对食用菌生产造成严重威胁。病原物、杂菌和害虫以及螨类都能在食用菌组织中和培养料中生长发育,防治极为困难。食用菌病害可分为病原病害和非病原病害两大类。菇类在生长、发育或运输、贮藏过程中,遭受到病原生物的侵害称病原病害。病原病害又可分为侵染性病害和竞争性杂菌病害。由于不适宜的生活条件和不当的栽培管理措施或遗传变异,引起食用菌生长发育障碍和生理性障碍,产生的各种异常现象,称非病原病害。食用菌虫害是由一些害虫引起的。病虫害引起子实体外部形态或内部构造、生理机能发生异常的变化,严重的引起子实体或菌丝体死亡,降低菇类产品质量和产量。随着食用菌生产迅速发展,由于多品种的周年性生产,以及作坊式简陋的生产方式,缺乏配套性病虫防治措施,使病原物、害虫种类日趋增多,危害加重,病虫害已成为食用菌高产、稳产的重要限制因素。掌握病虫害发生规律,使用有效防治方法,是食用菌生产中的重要管理内容。第一节食用菌侵染性病害一、侵染性病害特征食用菌由于受到其他有害生物寄生,而引起的病害,也叫侵染性病害,病原病害具有传染性,也就是说病害的发生是由少到多,由点到面,由轻发病到严重发病,具有明显扩张蔓延的特性,也叫做传染性病害,引起食用菌病害的生物称为病原物,病原物主要有细菌、放线菌、酵母菌、病毒、霉菌(木霉、青霉、黑曲霉、疣孢霉、链孢霉、轮枝霉等)。常见的食用菌侵染性病害症状有变色、斑点、凹陷、软腐、萎缩、畸形等。二、真菌性病害及其防治侵染性真菌病害主要有褐腐病、褐斑病、软腐病、枯萎病等。(一)褐腐病又称白腐病、水泡病、湿泡病、疣孢霉病。主要危害双孢蘑菇、草菇、平菇等(见图9-1)。1、病症:只感染子实体,不感染菌丝体。子实体受到感染时,表面出现一层白色棉毛状病原菌菌丝,菌柄肿大成水泡状畸形,进而褐腐死亡,故又称湿泡病。如子实体未分化时被感染,则分化受阻,形成不规则的组织块,表面有白毛绒状菌丝,组织块逐渐变褐,从内部渗出褐色的汁液而腐烂,并散发恶臭气味。2、病因:病原菌为疣孢霉。疣孢霉的厚垣孢子可在土壤中休眠数年,首次侵染主要来源于土壤;菇棚内的再度侵染和病害蔓延,则主要是病菌孢子通过人体、害虫、工具或喷水等渠道传播的。出菇室高温高湿、通风不良时发病严重,10℃以下极少发病。3、防治措施⑴出菇室应安装纱门、纱窗,出菇室、床架及用具应严格消毒,彻底杀灭病菌及害虫。⑵覆土要消毒。覆土进行巴氏消毒:60~70℃保持1h。⑶培养料要经后发酵处理或进行巴氏消毒。⑷栽培季节要选好,第一潮菇出菇期避开25℃以上的高温季节。⑸栽培过程中发病,应停止喷水,加强通风,降温降湿;若发病严重,应及时销毁病菇,并清理料面,也可采取昼盖夜开方式尽量降低棚温,以抑制病菌危害。(二)褐斑病又称干泡病、黑斑病、轮枝霉病。主要危害双孢蘑菇和平菇。1、病症:不侵染菌丝体,只侵染子实体,但可沿菌丝索生长,形成质地较干的灰白色组图9-1双孢菇褐腐病织块。褐斑病蔓延很快,对子实体具有很强的侵染力,菇蕾受害后,形成质地较干的灰白色组织块,不能分化形成菌柄和菌盖。子实体中后期受侵染后,病菌菌丝能侵入子实体的髓部,使菌柄异常膨大并变褐,菌盖发育迟缓,子实体呈畸形而僵化,菌盖上还产生许多不规则的针头大小的褐色斑点,以后斑点逐渐扩大并形成灰色凹陷,轮枝霉的分生孢子充满凹陷部位,但菇体不腐烂、无臭味,最后干裂枯死(见图-2)。2、病因:病原菌...