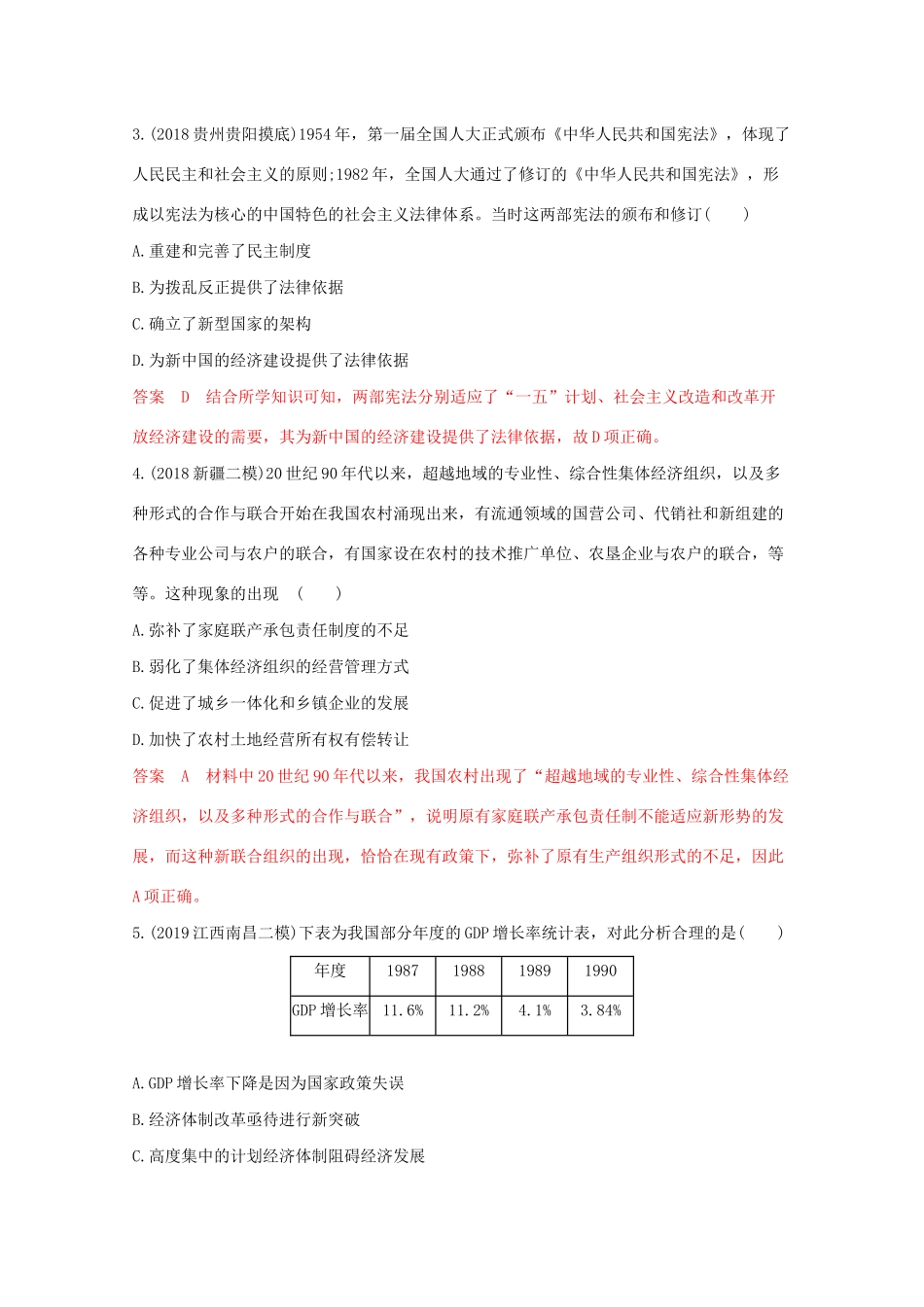

第十三讲中国现代化建设道路的新探索——改革开放新时期的社会沧桑巨变限时:35分钟总分:85分一、选择题(每题4分,共60分)1.(2019东北三校二模)1979年7月1日,中美签订贸易关系协定。1990年底,美国在各国来华投资中居首位。1991年,中美双边贸易额增长到142亿美元,比1979年增长近五倍。1978年缔结《中日和平友好条约》,中国成为日本对外投资的重要市场。1988年,日本在中国投资兴办三资企业共654家,协议总额21.94亿美元。这表明()A.中国外交政策的调整有利于经济建设B.中国外交全面非意识形态化C.美国、日本资本的新一轮扩张D.中国的发展严重依赖于外国答案A根据材料信息并结合所学知识可知,中国这些外交政策的调整有利于我国的经济建设,故选A项。“全面”的说法太绝对,排除B项;材料涉及的是中美、中日经济交流,并非美日两国资本的新一轮扩张,排除C项;“严重依赖”的说法不恰当,排除D项。2.(2019福建南平二模)1982年7月,蒋经国在悼念蒋介石的文章中写道,“切望父灵能回到家园与先人同在”,还表示“要把孝顺的心,扩大为民族感情,去敬爱民族,奉献于国家”。这表明()A.海峡两岸开始结束军事对峙状态B.闽台交流增进了民族情感C.蒋经国坚持“一个中国”的立场D.台湾当局认可“一国两制”答案C从材料信息看,蒋经国注重家庭伦理,具有浓厚的家国情怀,坚持了“一个中国”的立场,故选C项。A项表述与史实不符,排除A项;材料没有涉及两岸交流问题,排除B项;材料没有涉及“一国两制”,排除D项。3.(2018贵州贵阳摸底)1954年,第一届全国人大正式颁布《中华人民共和国宪法》,体现了人民民主和社会主义的原则;1982年,全国人大通过了修订的《中华人民共和国宪法》,形成以宪法为核心的中国特色的社会主义法律体系。当时这两部宪法的颁布和修订()A.重建和完善了民主制度B.为拨乱反正提供了法律依据C.确立了新型国家的架构D.为新中国的经济建设提供了法律依据答案D结合所学知识可知,两部宪法分别适应了“一五”计划、社会主义改造和改革开放经济建设的需要,其为新中国的经济建设提供了法律依据,故D项正确。4.(2018新疆二模)20世纪90年代以来,超越地域的专业性、综合性集体经济组织,以及多种形式的合作与联合开始在我国农村涌现出来,有流通领域的国营公司、代销社和新组建的各种专业公司与农户的联合,有国家设在农村的技术推广单位、农垦企业与农户的联合,等等。这种现象的出现()A.弥补了家庭联产承包责任制度的不足B.弱化了集体经济组织的经营管理方式C.促进了城乡一体化和乡镇企业的发展D.加快了农村土地经营所有权有偿转让答案A材料中20世纪90年代以来,我国农村出现了“超越地域的专业性、综合性集体经济组织,以及多种形式的合作与联合”,说明原有家庭联产承包责任制不能适应新形势的发展,而这种新联合组织的出现,恰恰在现有政策下,弥补了原有生产组织形式的不足,因此A项正确。5.(2019江西南昌二模)下表为我国部分年度的GDP增长率统计表,对此分析合理的是()年度1987198819891990GDP增长率11.6%11.2%4.1%3.84%A.GDP增长率下降是因为国家政策失误B.经济体制改革亟待进行新突破C.高度集中的计划经济体制阻碍经济发展D.经济发展速度取决于国际环境答案B从材料信息可知,从1987年到1990年,我国GDP增长率急剧下降,这说明我国经济体制改革在探索中前进,亟待进行新突破,故选B项。这一时期GDP增长率下降主要是国内外形势的变化所致,并非国家政策失误,故A项错误;当时经济体制改革已经开始,故C项错误;D项中的“取决于”表述不当,排除。6.(2019江西重点中学盟校二模)1985年石家庄市第一塑料厂厂长张兴让首先提出并实行的“满负荷工作法”,对企业各项工作提出比较先进的目标,然后由低到高分步实施,层层落实,形成保证体系,并与个人报酬挂钩。这一工作法()A.发展了市场经济体制B.建立了现代企业制度C.大大增强了企业活力D.实现了管理体制转变答案C“满负荷工作法”将目标分解,层层落实,并将目标、任务完成的好坏与个人报酬挂钩,既调动了职工积极性,又提高了企业效率,增强了企业的活力,故C正确。1992年中共十四大提出了建立社会主义市场经济体制的目标,故...