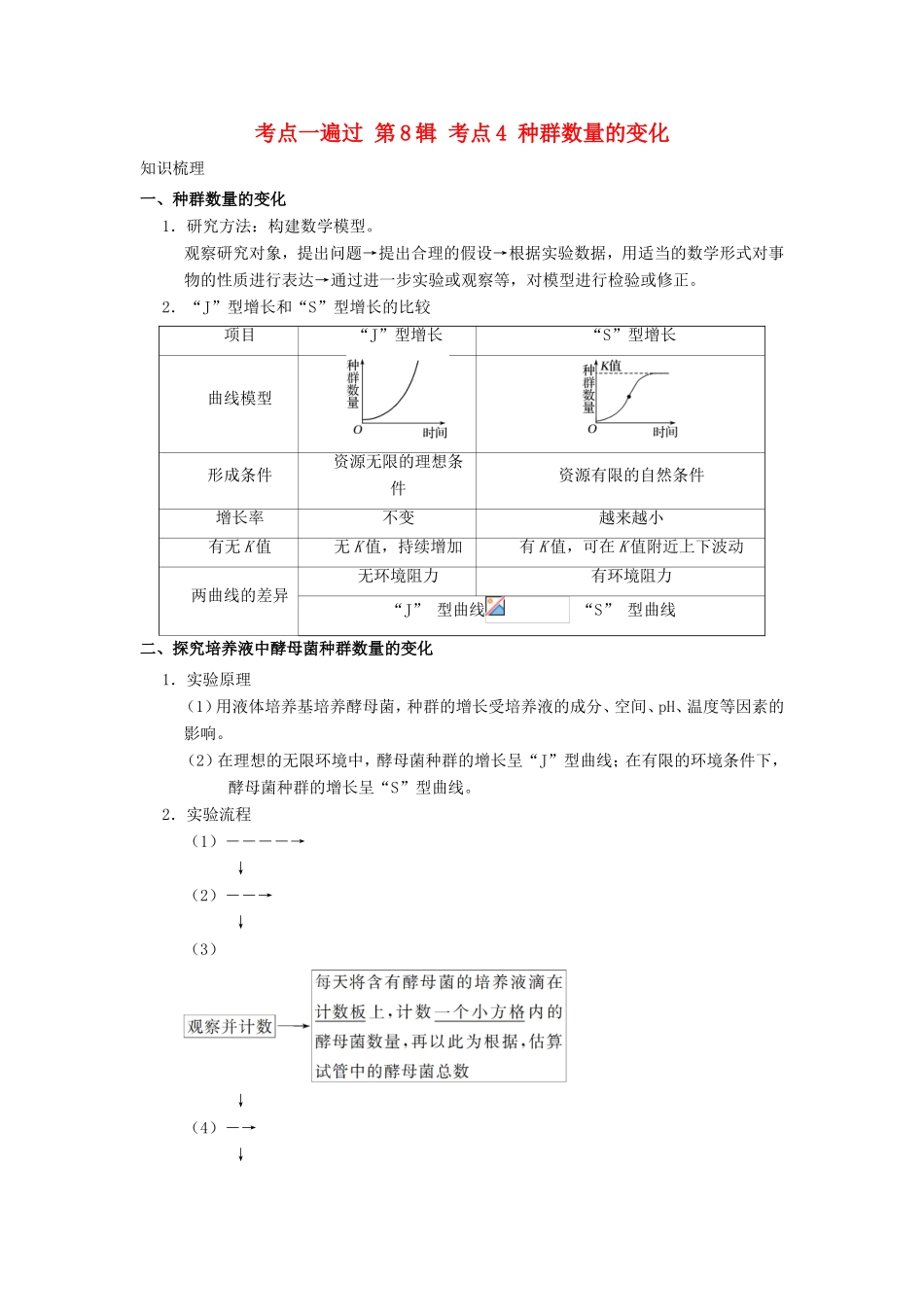

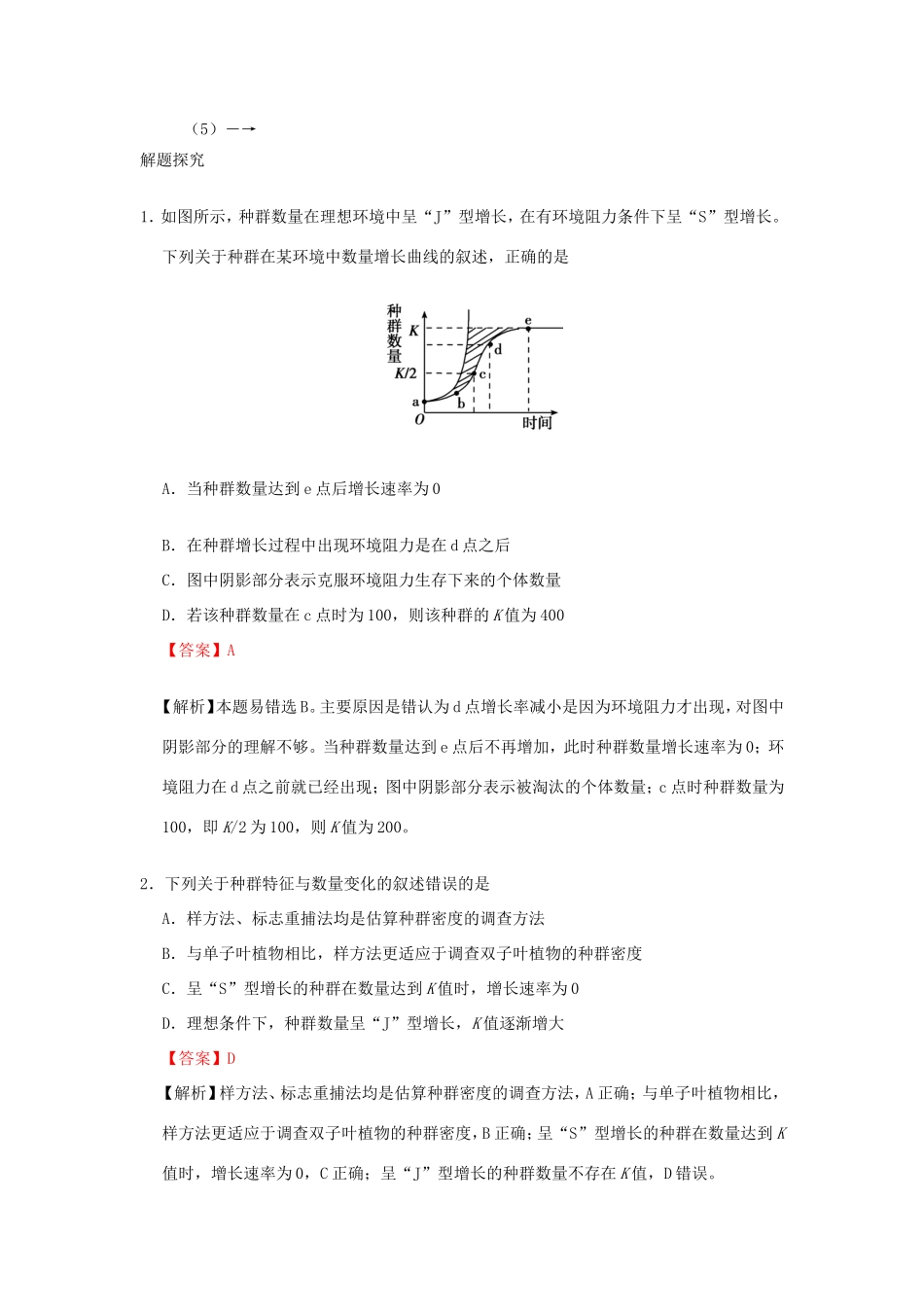

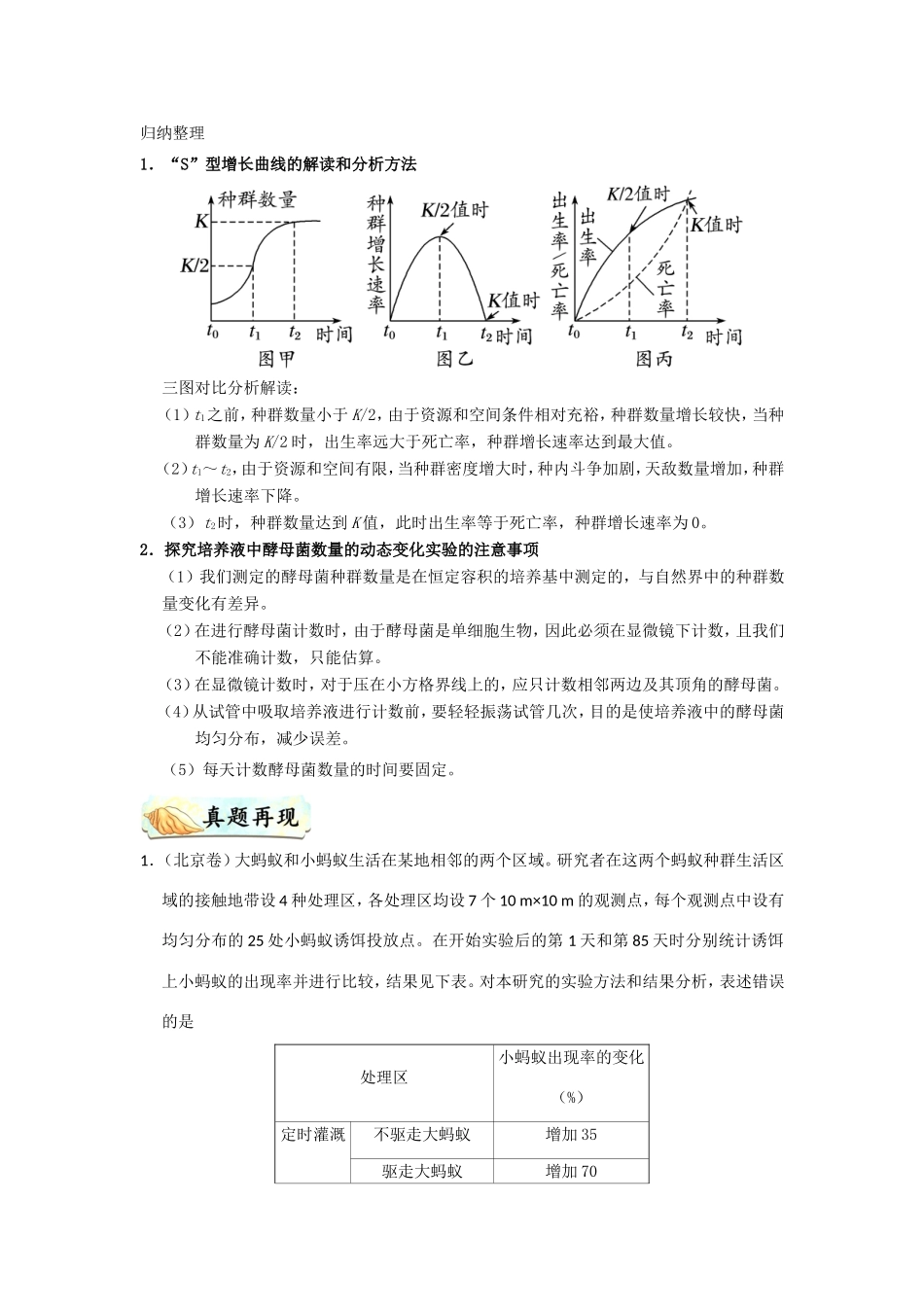

考点一遍过第8辑考点4种群数量的变化知识梳理一、种群数量的变化1.研究方法:构建数学模型。观察研究对象,提出问题→提出合理的假设→根据实验数据,用适当的数学形式对事物的性质进行表达→通过进一步实验或观察等,对模型进行检验或修正。2.“J”型增长和“S”型增长的比较项目“J”型增长“S”型增长曲线模型形成条件资源无限的理想条件资源有限的自然条件增长率不变越来越小有无K值无K值,持续增加有K值,可在K值附近上下波动两曲线的差异无环境阻力有环境阻力“J”型曲线“S”型曲线二、探究培养液中酵母菌种群数量的变化1.实验原理(1)用液体培养基培养酵母菌,种群的增长受培养液的成分、空间、pH、温度等因素的影响。(2)在理想的无限环境中,酵母菌种群的增长呈“J”型曲线;在有限的环境条件下,酵母菌种群的增长呈“S”型曲线。2.实验流程(1)――――→↓(2)――→↓(3)↓(4)―→↓(5)―→解题探究1.如图所示,种群数量在理想环境中呈“J”型增长,在有环境阻力条件下呈“S”型增长。下列关于种群在某环境中数量增长曲线的叙述,正确的是A.当种群数量达到e点后增长速率为0B.在种群增长过程中出现环境阻力是在d点之后C.图中阴影部分表示克服环境阻力生存下来的个体数量D.若该种群数量在c点时为100,则该种群的K值为400【答案】A【解析】本题易错选B。主要原因是错认为d点增长率减小是因为环境阻力才出现,对图中阴影部分的理解不够。当种群数量达到e点后不再增加,此时种群数量增长速率为0;环境阻力在d点之前就已经出现;图中阴影部分表示被淘汰的个体数量;c点时种群数量为100,即K/2为100,则K值为200。2.下列关于种群特征与数量变化的叙述错误的是A.样方法、标志重捕法均是估算种群密度的调查方法B.与单子叶植物相比,样方法更适应于调查双子叶植物的种群密度C.呈“S”型增长的种群在数量达到K值时,增长速率为0D.理想条件下,种群数量呈“J”型增长,K值逐渐增大【答案】D【解析】样方法、标志重捕法均是估算种群密度的调查方法,A正确;与单子叶植物相比,样方法更适应于调查双子叶植物的种群密度,B正确;呈“S”型增长的种群在数量达到K值时,增长速率为0,C正确;呈“J”型增长的种群数量不存在K值,D错误。归纳整理1.“S”型增长曲线的解读和分析方法三图对比分析解读:(1)t1之前,种群数量小于K/2,由于资源和空间条件相对充裕,种群数量增长较快,当种群数量为K/2时,出生率远大于死亡率,种群增长速率达到最大值。(2)t1~t2,由于资源和空间有限,当种群密度增大时,种内斗争加剧,天敌数量增加,种群增长速率下降。(3)t2时,种群数量达到K值,此时出生率等于死亡率,种群增长速率为0。2.探究培养液中酵母菌数量的动态变化实验的注意事项(1)我们测定的酵母菌种群数量是在恒定容积的培养基中测定的,与自然界中的种群数量变化有差异。(2)在进行酵母菌计数时,由于酵母菌是单细胞生物,因此必须在显微镜下计数,且我们不能准确计数,只能估算。(3)在显微镜计数时,对于压在小方格界线上的,应只计数相邻两边及其顶角的酵母菌。(4)从试管中吸取培养液进行计数前,要轻轻振荡试管几次,目的是使培养液中的酵母菌均匀分布,减少误差。(5)每天计数酵母菌数量的时间要固定。1.(北京卷)大蚂蚁和小蚂蚁生活在某地相邻的两个区域。研究者在这两个蚂蚁种群生活区域的接触地带设4种处理区,各处理区均设7个10m×10m的观测点,每个观测点中设有均匀分布的25处小蚂蚁诱饵投放点。在开始实验后的第1天和第85天时分别统计诱饵上小蚂蚁的出现率并进行比较,结果见下表。对本研究的实验方法和结果分析,表述错误的是处理区小蚂蚁出现率的变化(%)定时灌溉不驱走大蚂蚁增加35驱走大蚂蚁增加70不灌溉不驱走大蚂蚁减少10驱走大蚂蚁减少2A.小蚂蚁抑制大蚂蚁的数量增长B.采集实验数据的方法是样方法C.大蚂蚁影响小蚂蚁的活动范围D.土壤含水量影响小蚂蚁的活动范围2.(广东卷)如图表示在一个10mL封闭培养体系中酵母细胞数量的动态变化,关于酵母细胞数量的叙述,正确的是A.种内竞争导致初始阶段增长缓慢B.可用数学模型Nt=...