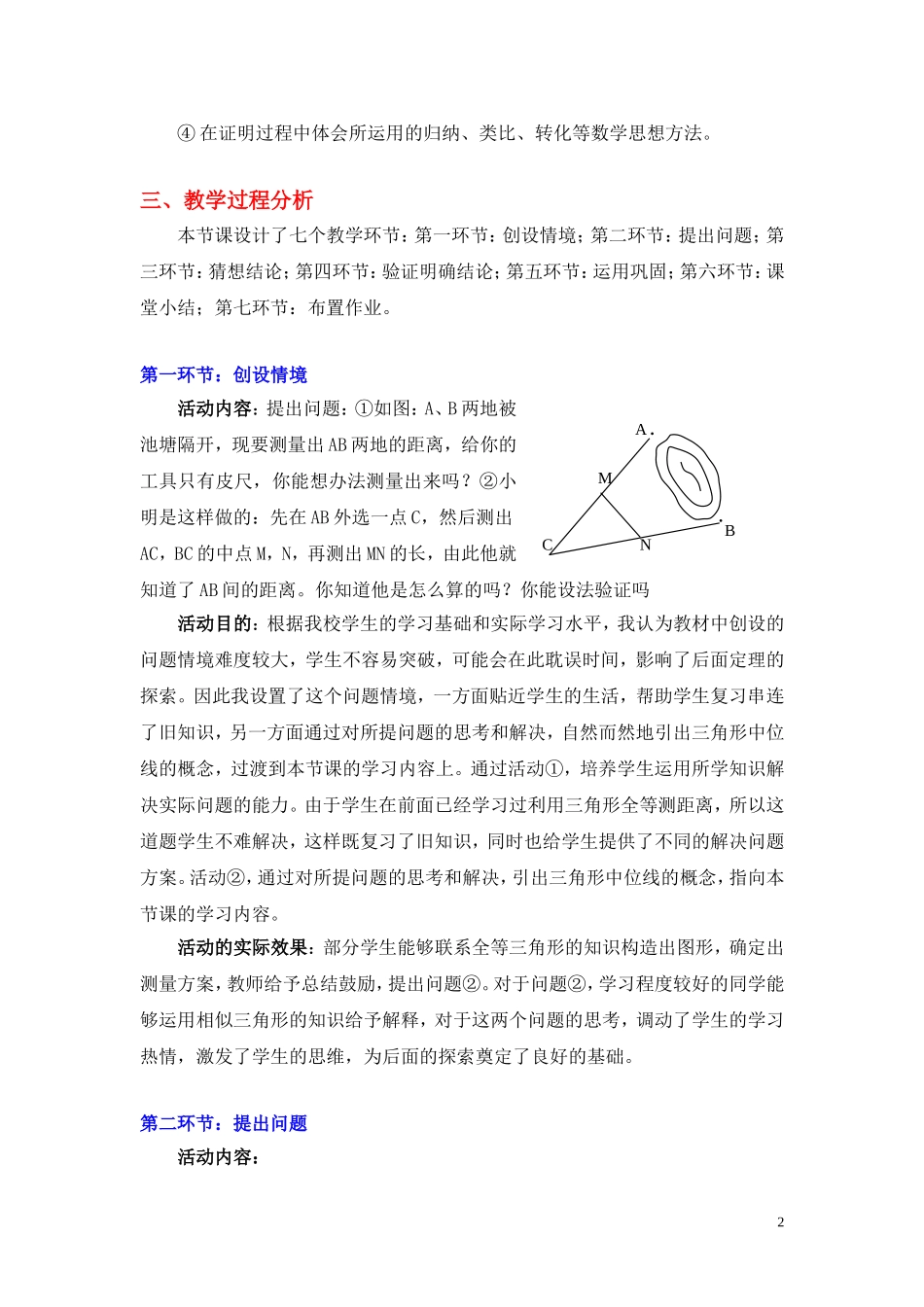

第三章证明(三)1.平行四边形(三)山东省青岛市第二十八中学宫彦君一、学生知识状况分析学生的知识技能基础:学生在八年级(上)已经对平行四边形、矩形、菱形、正方形、等腰梯形这些特殊四边形的性质和判定进行了大量探索,在探索的同时,也经历了推理过程,具备了一定的推理能力。八年级(下)最后一章和九年级(上)第一章,又学习了证明,已经能够对前面探索过的一些图形性质进行严格的证明具备了证明三角形中位线定理的基本技能;学生活动经验基础:在证明(一)、证明(二)的学习过程中,对于一个以前没有探索过的命题,学生已经经历了“探索—发现—猜想—证明”的过程,体会到合情推理与演绎推理在获得结论中各自发挥的作用,获得了证明一个新命题所必须的一些数学活动经验的基础;同时在前面的数学学习中学生已经经历了很多合作学习的过程,具有了一定的合作学习的经验,具备了一定的合作与交流的能力二、教学任务分析教科书提出了本节课的具体学习任务:理解三角形中位线的概念,会证明三角形的中位线定理,能应用三角形中位线定理解决相关的问题。但这仅仅是这堂课外显的具体的教学目标,或者说是一个近期目标。数学教学由一系列相互联系而又渐次梯进的课堂组成,因而具体的课堂教学也应满足于整个数学教学的远期目标。通过本课的学习,学生进一步经历“探索—发现—猜想—证明”的过程,发展推理论证的能力,积累自己的数学活动经验。为此,本节课的教学目标是:①理解三角形中位线的概念,会证明三角形的中位线定理,能应用三角形中位线定理解决相关的问题;②进一步经历“探索—发现—猜想—证明”的过程,发展推理论证的能力;③在命题的证明过程中通过相互间的合作与交流,进一步发展学生合作交流的能力和数学表达能力;1④在证明过程中体会所运用的归纳、类比、转化等数学思想方法。三、教学过程分析本节课设计了七个教学环节:第一环节:创设情境;第二环节:提出问题;第三环节:猜想结论;第四环节:验证明确结论;第五环节:运用巩固;第六环节:课堂小结;第七环节:布置作业。第一环节:创设情境活动内容:提出问题:①如图:A、B两地被池塘隔开,现要测量出AB两地的距离,给你的工具只有皮尺,你能想办法测量出来吗?②小明是这样做的:先在AB外选一点C,然后测出AC,BC的中点M,N,再测出MN的长,由此他就知道了AB间的距离。你知道他是怎么算的吗?你能设法验证吗活动目的:根据我校学生的学习基础和实际学习水平,我认为教材中创设的问题情境难度较大,学生不容易突破,可能会在此耽误时间,影响了后面定理的探索。因此我设置了这个问题情境,一方面贴近学生的生活,帮助学生复习串连了旧知识,另一方面通过对所提问题的思考和解决,自然而然地引出三角形中位线的概念,过渡到本节课的学习内容上。通过活动①,培养学生运用所学知识解决实际问题的能力。由于学生在前面已经学习过利用三角形全等测距离,所以这道题学生不难解决,这样既复习了旧知识,同时也给学生提供了不同的解决问题方案。活动②,通过对所提问题的思考和解决,引出三角形中位线的概念,指向本节课的学习内容。活动的实际效果:部分学生能够联系全等三角形的知识构造出图形,确定出测量方案,教师给予总结鼓励,提出问题②。对于问题②,学习程度较好的同学能够运用相似三角形的知识给予解释,对于这两个问题的思考,调动了学生的学习热情,激发了学生的思维,为后面的探索奠定了良好的基础。第二环节:提出问题活动内容:2A.B.MCN①教师指出上题中的线段MN叫做△ABC的中位线,请同学们尝试定义什么叫做三角形的中位线?并在练习本上画出△ABC的一条中位线DE;②学生思考:三角形有几条中位线?三角形的中位线与中线有什么区别?③猜想三角形的中位线与第三边有怎样的关系?。活动目的:活动①承接上面的问题自然引出,通过学生尝试定义,动手画图促使学生理解掌握三角形的中位线概念。活动②的目的既为后面的练习埋下伏笔又对学生进行学法指导,引导学生通过抓住概念间的区别和联系来掌握概念。活动③将问题直接指向本节课的研究重点——三角形中位线定理的探索与证明。活动实际...