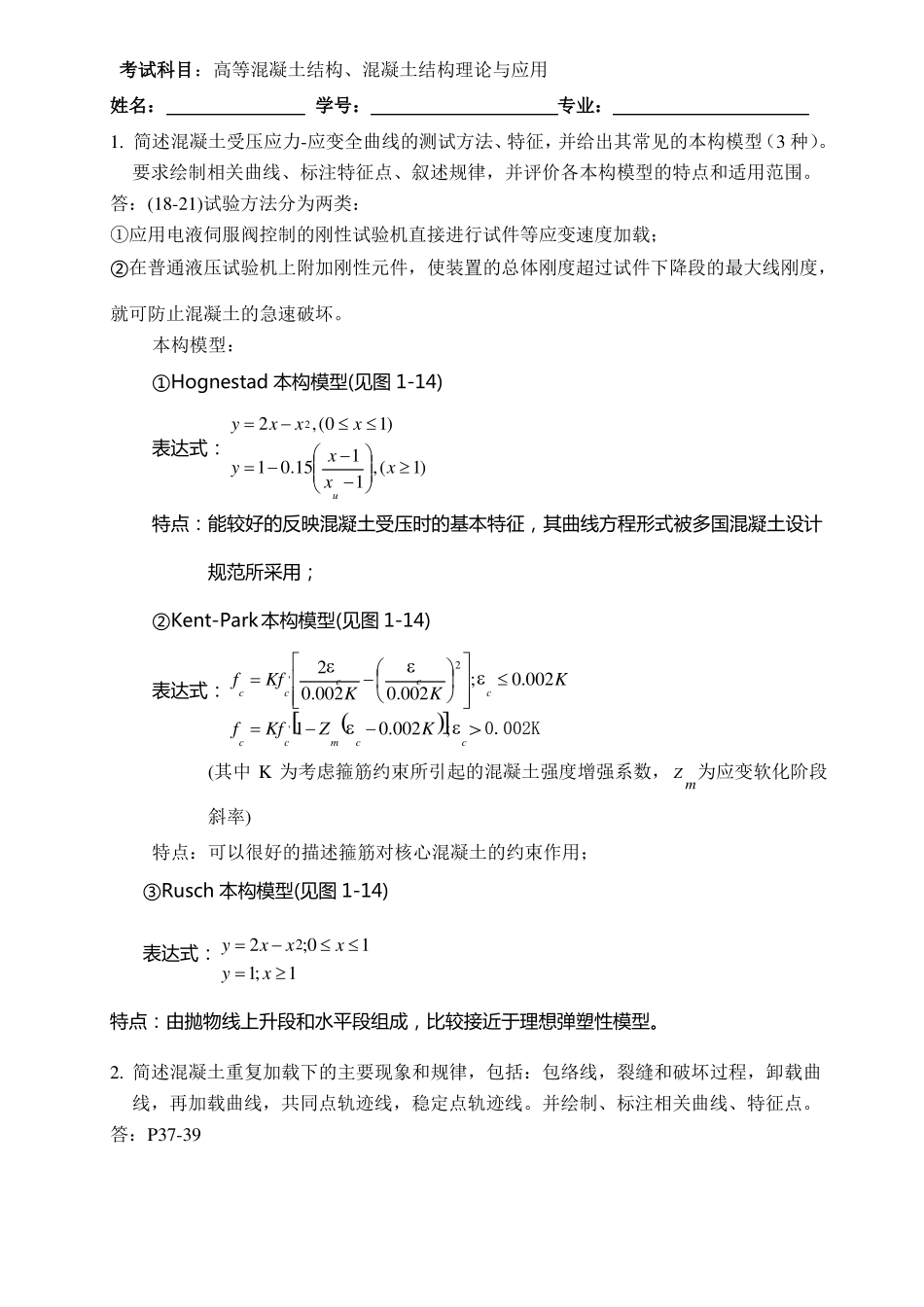

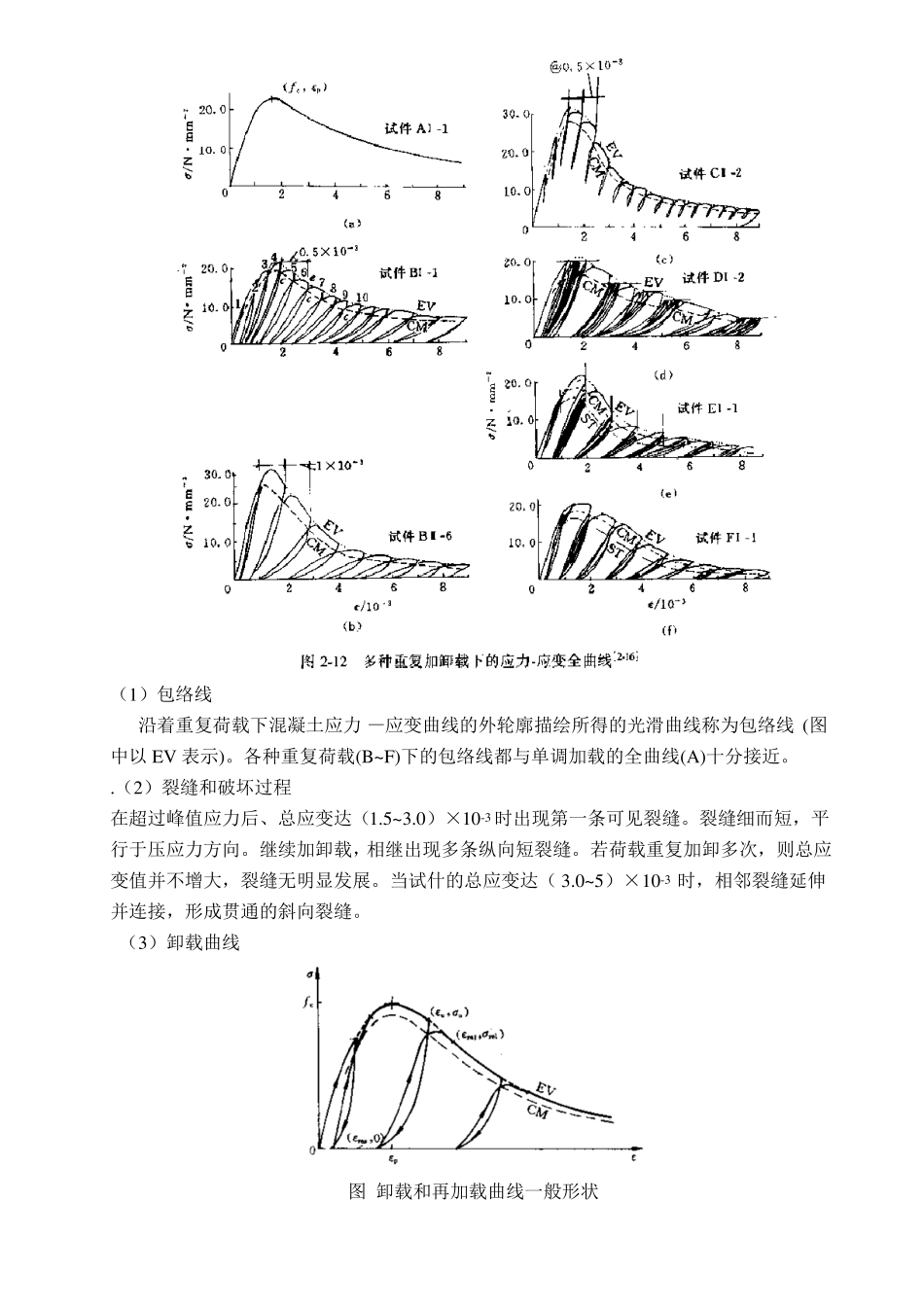

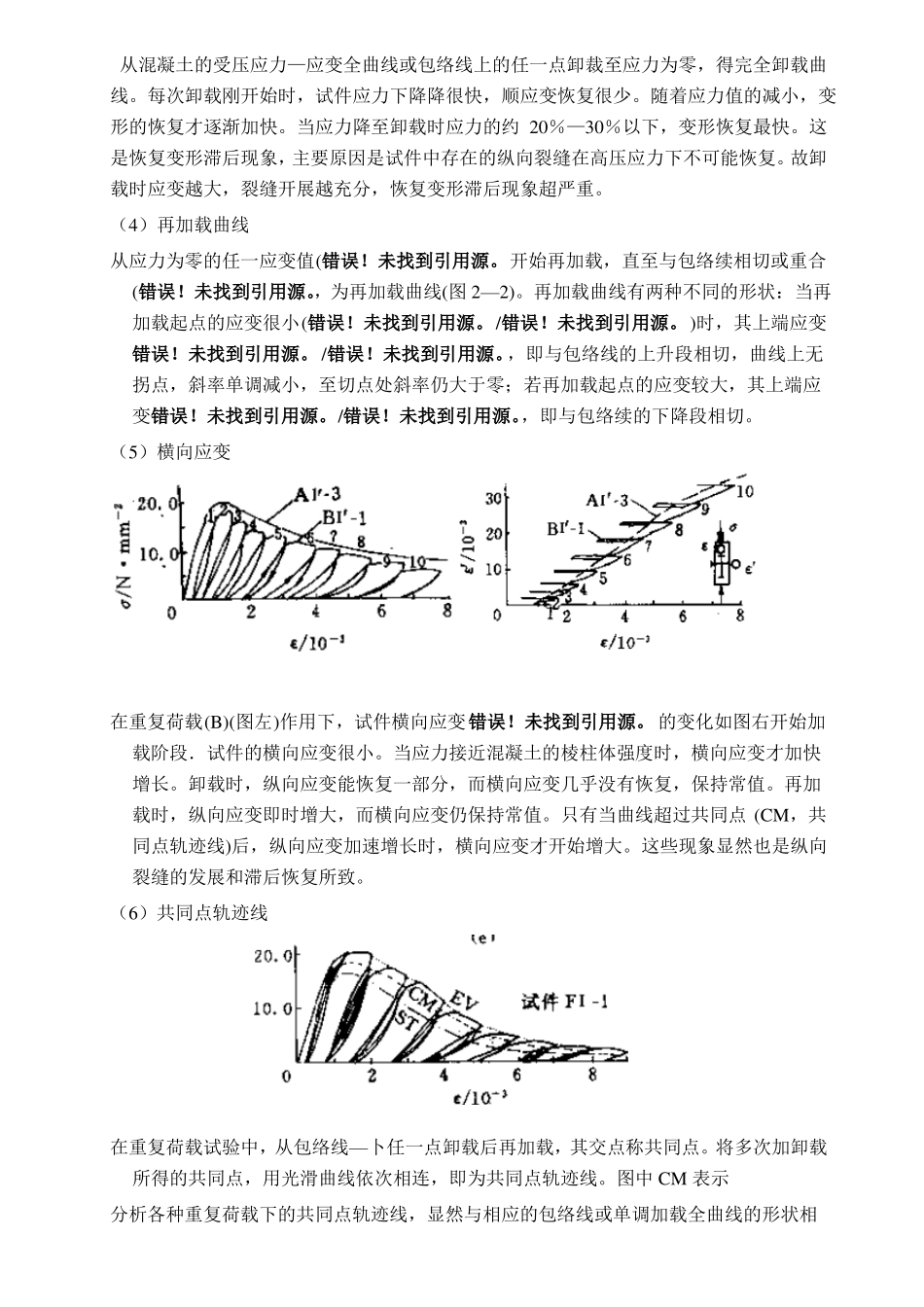

考试科目:高等混凝土结构、混凝土结构理论与应用姓名:学号:专业:1.简述混凝土受压应力-应变全曲线的测试方法、特征,并给出其常见的本构模型(3种)。要求绘制相关曲线、标注特征点、叙述规律,并评价各本构模型的特点和适用范围。答:(18-21)试验方法分为两类:①应用电液伺服阀控制的刚性试验机直接进行试件等应变速度加载;②在普通液压试验机上附加刚性元件,使装置的总体刚度超过试件下降段的最大线刚度,就可防止混凝土的急速破坏。本构模型:①Hognestad本构模型(见图1-14)y2xx2,(0x1)表达式:x1y10.15,(x1)x1u特点:能较好的反映混凝土受压时的基本特征,其曲线方程形式被多国混凝土设计规范所采用;②Kent-Park本构模型(见图1-14)22'ccfcKfc;c0.002K0.002K0.002K表达式:fcKfc'1Zmc0.002K;c>0.002K(其中K为考虑箍筋约束所引起的混凝土强度增强系数,Zm为应变软化阶段斜率)特点:可以很好的描述箍筋对核心混凝土的约束作用;③Rusch本构模型(见图1-14)y2xx2;0x1表达式:y1;x1特点:由抛物线上升段和水平段组成,比较接近于理想弹塑性模型。2.简述混凝土重复加载下的主要现象和规律,包括:包络线,裂缝和破坏过程,卸载曲线,再加载曲线,共同点轨迹线,稳定点轨迹线。并绘制、标注相关曲线、特征点。答:P37-39(1)包络线沿着重复荷载下混凝土应力—应变曲线的外轮廓描绘所得的光滑曲线称为包络线(图中以EV表示)。各种重复荷载(B~F)下的包络线都与单调加载的全曲线(A)十分接近。.(2)裂缝和破坏过程在超过峰值应力后、总应变达(1.5~3.0)×10-3时出现第一条可见裂缝。裂缝细而短,平行于压应力方向。继续加卸载,相继出现多条纵向短裂缝。若荷载重复加卸多次,则总应变值并不增大,裂缝无明显发展。当试什的总应变达(3.0~5)×10-3时,相邻裂缝延伸并连接,形成贯通的斜向裂缝。(3)卸载曲线图卸载和再加载曲线一般形状从混凝土的受压应力—应变全曲线或包络线上的任一点卸裁至应力为零,得完全卸载曲线。每次卸载刚开始时,试件应力下降降很快,顺应变恢复很少。随着应力值的减小,变形的恢复才逐渐加快。当应力降至卸载时应力的约20%—30%以下,变形恢复最快。这是恢复变形滞后现象,主要原因是试件中存在的纵向裂缝在高压应力下不可能恢复。故卸载时应变越大,裂缝开展越充分,恢复变形滞后现象超严重。(4)再加载曲线从应力为零的任一应变值(错误!未找到引用源。开始再加载,直至与包络续相切或重合(错误!未找到引用源。,为再加载曲线(图2—2)。再加载曲线有两种不同的形状:当再加载起点的应变很小(错误!未找到引用源。/错误!未找到引用源。)时,其上端应变错误!未找到引用源。/错误!未找到引用源。,即与包络线的上升段相切,曲线上无拐点,斜率单调减小,至切点处斜率仍大于零;若再加载起点的应变较大,其上端应变错误!未找到引用源。/错误!未找到引用源。,即与包络续的下降段相切。(5)横向应变在重复荷载(B)(图左)作用下,试件横向应变错误!未找到引用源。的变化如图右开始加载阶段.试件的横向应变很小。当应力接近混凝土的棱柱体强度时,横向应变才加快增长。卸载时,纵向应变能恢复一部分,而横向应变几乎没有恢复,保持常值。再加载时,纵向应变即时增大,而横向应变仍保持常值。只有当曲线超过共同点(CM,共同点轨迹线)后,纵向应变加速增长时,横向应变才开始增大。这些现象显然也是纵向裂缝的发展和滞后恢复所致。(6)共同点轨迹线在重复荷载试验中,从包络线—卜任一点卸载后再加载,其交点称共同点。将多次加卸载所得的共同点,用光滑曲线依次相连,即为共同点轨迹线。图中CM表示分析各种重复荷载下的共同点轨迹线,显然与相应的包络线或单调加载全曲线的形状相似,经计算对比给出前者与后两者的相似比值为Kc=0.86~0.93平均为0.89(7)稳定点轨迹线重复荷载试验(E,F)中,在预定应变值下经过多次加卸载.混凝土的应力(承载力)不再下降,残余应变不再加大,卸载—再加载曲线成为一稳定的闭合环,环的上端称稳定点...