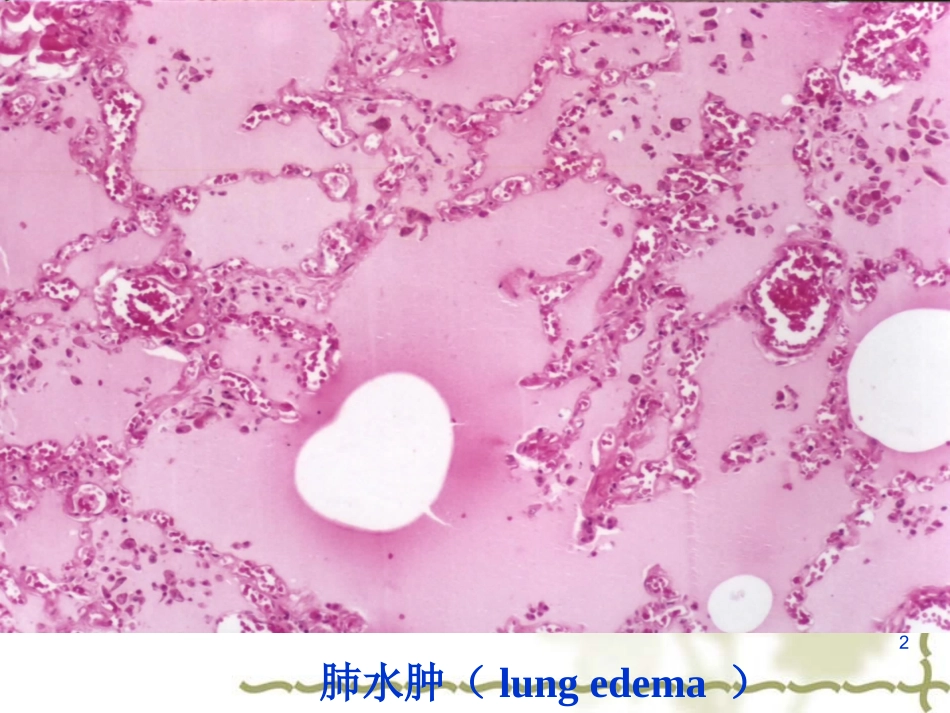

1第六节水肿一、概念:水肿(edema)指组织间隙内的液体增多。二、发生机制(一)静脉流体静压增高(二)血浆胶体渗透压降低(三)淋巴回流障碍(四)毛细血管壁通透性增强(五)钠水潴留三、病理变化1、皮下水肿2、肺水肿3、脑水肿四、对机体的影响2肺水肿(lungedema)3第四章炎症inflammation4病例介绍1.皮肤烫伤或冻伤:局部表现为红、肿、热、痛,形成水泡或水肿,为浆液性炎症2.皮肤疖肿:毛囊炎→局部红、肿、热、痛,有波动感→出头,排出黄白色脓汁,为皮肤毛囊脓肿53.病毒性肝炎:乏力,低热,厌油腻,肝区疼痛,皮肤、结膜黄染,尿呈豆油色,肝肿大,肝功转氨酶升高,HBSAg(+)4.化脓性阑尾炎:上腹部疼痛→转移性右下腹疼,压痛,反跳痛,肌紧张,发热,末梢血WBC↑6上述疾病是由不同原因引起的炎症性病变。什么是炎症?炎症性病变是如何发生、发展的?为何表现出不同病变类型?炎症的意义和作用?炎症的结局如何?本章将对这些问题进行讨论7知识框架炎症的概念炎症概述炎症的原因炎症的基本病理变化炎症的局部表现和全身反应急性炎症过程中血流动力学改变血管通透性增加急性炎症白细胞渗出和吞噬作用炎症介质在炎症过程中的作用急性炎症的类型及其病理变化急性炎症的结局一般慢性炎症的病理变化特点慢性炎症慢性肉芽肿性炎8第一节概述一、定义具有血管系统的生活机体对损伤因子所发生的复杂的防御反应称炎症。注意:具有血管系统是包含损伤、抗损伤和修复在内的复杂过程本质为防御性反应9二、原因任何能引起组织损伤的因素都可以成为炎症发生的原因,即致炎因子(inflammatoryagent)。(一)物理性因子:高热、低温、机械性损伤、放射性物、紫外线(二)化学性因子:强酸、强碱、松节油、芥子气,体内分解产物(三)生物性因子:感染(infection)细菌、病毒、支原体、真菌、立克次体、螺旋体、寄生虫等(四)组织坏死(五)变态反应10三、基本病变(一)变质炎症局部组织发生的变性和坏死称为变质(alteration)。(二)渗出炎症局部组织血管内的液体成分、纤维蛋白原等蛋白质和各种炎症细胞,通过血管壁进入组织间质、体腔、体表和粘膜表面的过程称渗出(exudation)。为炎症最具特征性的变化。11121314(三)增生包括实质细胞和间质细胞(炎症局部的巨噬细胞、内皮细胞和成纤维细胞)的增生。变质--损伤渗出--抗损伤增生--修复1516四、局部表现和全身反应(一)局部表现:红、肿、热、痛、功能障碍。红、热:血管扩张、血流加速。肿胀:炎症性充血、液体和细胞成分渗出。疼痛:渗出物压迫和炎症介质直接作用于神经末梢。功能障碍:在以上病变基础上基于部位性质和严重程度不同引起不同的功能障碍。17(二)全身反应:发热和末梢血白细胞数量变化。发热:致炎因子作用于机体后,通过各种细胞因子作用于体温调节中枢,产热增加,散热减少,体温升高。白细胞数量变化:中性粒细胞增加-细菌感染引起的急性炎症早期或化脓性炎症。淋巴细胞增加-慢性炎症和病毒感染嗜酸性粒细胞增加-过敏或寄生虫感染白细胞计数减少-病毒、立克次体、伤寒等18炎症分类急性炎症:起病急骤,持续时间短,不超过一个月,以渗出性病变为主,以中性粒细胞浸润为主。慢性炎症:起病隐袭,持续时间长,数月至数年,以增殖性病变为主,以淋巴和单核细胞浸润为主。19第二节急性炎症一、急性炎症过程中血流动力学改变(一)细动脉短暂收缩(二)血管扩张、血流加速(三)血流速度减慢、甚至血流停滞(stasis)。20二、血管通透性增加在炎症过程中,富含蛋白质的液体渗出到血管外,聚集在间质内称为炎性水肿,聚集在浆膜腔内称为浆膜腔炎性积液。21(一)通透性增加的机制1、内皮细胞收缩和穿胞作用增强机制:组胺、缓激肽等活性物质与内皮细胞受体结合和内皮细胞细胞骨架重构,内皮细胞收缩,近内皮细胞间连接处由相互连接的囊泡构成囊泡体,形成穿胞通道。222、直接内皮损伤机制:各种因素直接损伤内皮细胞,使之坏死脱落。累及部位:毛细血管、细静脉。3、白细胞介导的内皮损伤机制:白细胞粘附与内皮细胞,释放其代谢产物和酶。234.新生毛细血管壁的高通透性内皮细胞分化尚不成熟↓细胞连接...