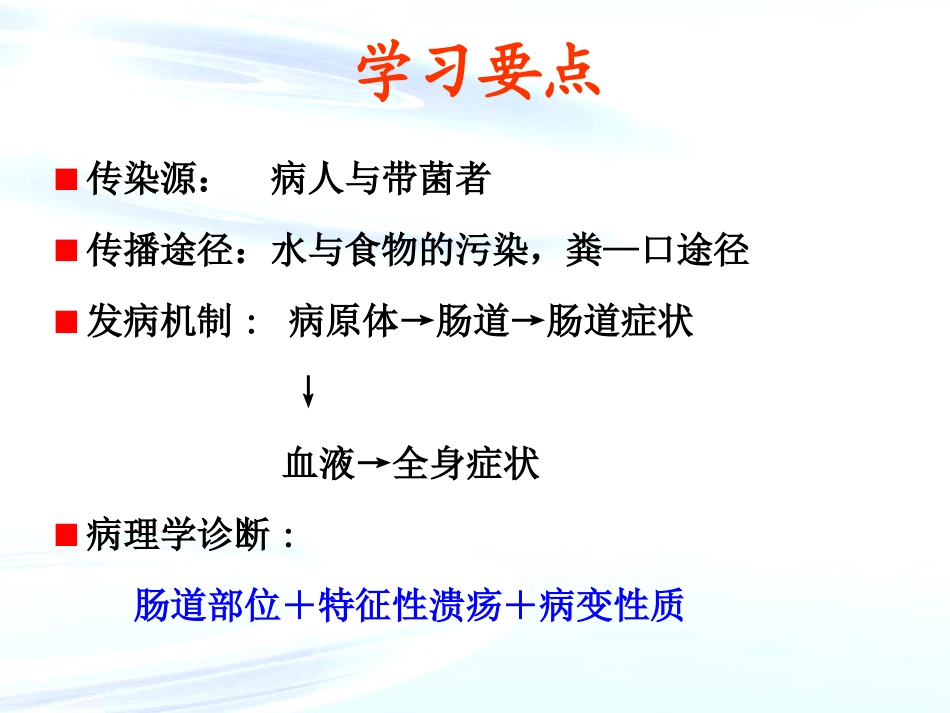

传染病传染病InfectivediseasesInfectivediseases伤寒病细菌性痢疾阿米巴痢疾消化道传染病消化道传染病学习要点传染源:病人与带菌者传播途径:水与食物的污染,粪—口途径发病机制:病原体→肠道→肠道症状↓血液→全身症状病理学诊断:肠道部位+特征性溃疡+病变性质伤寒病TyphoidFever由伤寒杆菌引起的急性肠道传染病病变特征:全身单核巨噬细胞系统增生回肠末段回肠末段淋巴组织病变最明显临床特征稽留高热神志淡漠相对缓脉肝脾肿大皮肤玫瑰疹中性粒C和嗜酸性C少P333稽留热稽留热体温恒定地维持在39-40oC以上的高水平,达数天或数周,24h内体温波动范围不超过1oC,常见于大叶肺炎、斑疹伤寒及伤寒高热期。一、病因一、病因致病菌致病菌::伤寒杆菌(沙门菌属),伤寒杆菌(沙门菌属),GG((--))菌体“菌体“O”O”抗原抗原鞭毛“鞭毛“H”H”抗原抗原表面“表面“ViVi””抗原抗原致病因素致病因素::菌体裂解释放菌体裂解释放内毒素内毒素无荚膜,无芽胞,无荚膜,无芽胞,有鞭毛有鞭毛肥达氏反应肥达氏反应------临床辅助诊断意临床辅助诊断意义义一、病因传染源:伤寒患者或带菌者传播途径:细菌随粪、尿排出,污染食品、饮用水和牛奶等或以苍蝇为媒介污染食品经口入消化道而感染人群易感性:普遍易感,病后免疫力比较稳固,很少再感染。一般以儿童及青壮年患者多见。全年均可发病,以夏秋两季最多。二、发病机制二、发病机制伤寒杆菌(病人或带菌者)↓经口(回肠末段)小肠粘膜↓集合、孤立淋巴小结(致敏)↓血液←胸导管←肠系膜淋巴结↓菌血症单核巨噬C系统C吞噬并繁殖+胆囊内繁殖↓菌和毒素入血败血症→→→→→→变态反应潜伏期(10天)↑↑再次入肠↑持续高热、相对缓脉、玫瑰疹…坏死、溃疡肝、脾、淋巴结肿大发病机制中的要点已致敏回肠末端集合淋巴小结再次接触已致敏回肠末端集合淋巴小结再次接触伤寒伤寒杆菌杆菌发生坏死→溃疡发生坏死→溃疡,,溃疡形态应有何特溃疡形态应有何特点点??集集合合淋淋巴巴小小结结孤立淋巴小结正常回肠末段模式图三、病变三、病变性质:急性增生性炎─全身单核巨噬细胞系统的巨噬细胞增生巨噬细胞增生↓吞噬伤寒杆菌、RBC↓淋巴细胞、坏死细胞碎片伤寒细胞伤寒细胞↓聚集成团伤寒小结伤寒小结伤寒细胞巨噬细胞伤寒小结(伤寒肉芽肿)诊断意义伤寒肉芽肿伤寒细胞伤寒细胞吞噬吞噬伤寒杆菌伤寒杆菌、、RBCRBC、、淋巴细胞、坏死细胞碎片淋巴细胞、坏死细胞碎片的的巨噬细胞巨噬细胞伤寒小结伤寒小结伤寒细胞聚集成团,形伤寒细胞聚集成团,形成小结节成小结节病灶无中性粒细胞浸润病灶无中性粒细胞浸润伤寒细胞伤寒细胞吞噬吞噬伤寒杆菌伤寒杆菌、、RBCRBC、、淋巴细胞、坏死细胞碎片淋巴细胞、坏死细胞碎片的的巨噬细胞巨噬细胞伤寒小结伤寒小结伤寒细胞聚集成团,形伤寒细胞聚集成团,形成小结节成小结节病灶无中性粒细胞浸润病灶无中性粒细胞浸润伤寒小结伤寒小结伤寒细胞伤寒细胞伤寒小结伤寒小结----伤寒细胞伤寒细胞聚集成聚集成团,团,形成小结节形成小结节肠道病变肠道病变部位部位::最常见于最常见于回肠末段集合和孤立淋巴小结回肠末段集合和孤立淋巴小结典型病变过程分典型病变过程分44期期髓样肿胀期髓样肿胀期W1W1((第第11周周))坏死期坏死期W2W2溃疡期溃疡期W3W3愈合期愈合期W4W4临床:体温呈梯形变化。临床:体温呈梯形变化。粪便菌培养:第粪便菌培养:第22周起(周起(++),第),第3-53-5周阳性率周阳性率85%85%。。三、病变三、病变食欲减退、腹部不适、食欲减退、腹部不适、腹胀、便秘或腹泻腹胀、便秘或腹泻及及右下腹轻压痛右下腹轻压痛回肠下段淋巴组织以集合淋巴小结最为典型圆形或椭圆形脑回样隆起凸出于粘膜表面灰红色,质软髓样肿胀期(第1周)正常髓样肿胀期镜下:肠壁淋巴组织内有伤寒小结形成,肠壁充血水肿,粘液分泌↑坏死期坏死期((第第22周周))髓样肿胀处中心部肠粘膜发生坏死坏死期髓样肿胀期变态反应中央缺血溃疡期溃疡期((第第33周周))坏死肠粘膜脱落→溃疡边缘隆起,底部不平长轴与肠的长轴平行(集合淋巴小结)小而圆(孤立淋巴小结)溃疡较深→→穿孔、出血坏死期溃...