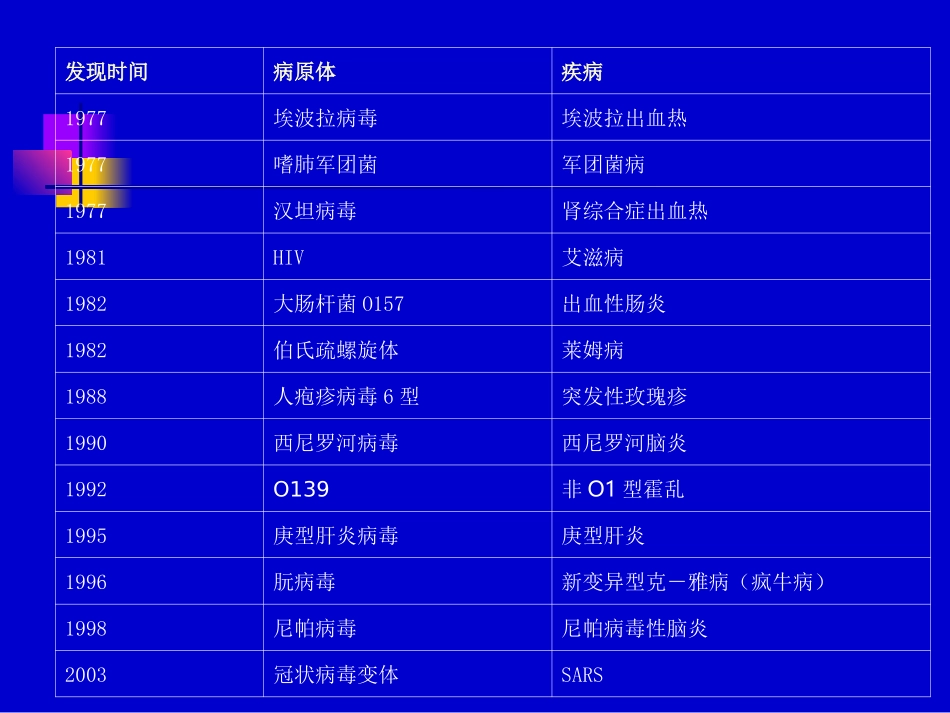

第一章总论第一节概述河北医大西山校区传染教研组发现时间病原体疾病1977埃波拉病毒埃波拉出血热1977嗜肺军团菌军团菌病1977汉坦病毒肾综合症出血热1981HIV艾滋病1982大肠杆菌O157出血性肠炎1982伯氏疏螺旋体莱姆病1988人疱疹病毒6型突发性玫瑰疹1990西尼罗河病毒西尼罗河脑炎1992O139非O1型霍乱1995庚型肝炎病毒庚型肝炎1996朊病毒新变异型克-雅病(疯牛病)1998尼帕病毒尼帕病毒性脑炎2003冠状病毒变体SARS美联社报道一、传染病感染性疾病(infectiousdiseases):是由病原微生物(细菌、病毒、立克次体等)和寄生虫(原虫、蠕虫、昆虫)感染人体所致的疾病,包括传染性的疾病和非传染性的疾病。传染病是由病原微生物(病毒、细菌等)或寄生虫感染人体或动物体后所引起的有传染性的一类疾病,能在人群中相互传播并导致流行。具有传染性,造成流行。传染病学包括传染病和寄生虫病。二、传染病的历史1、建国前:鼠疫、天花、霍乱、疟疾、血吸虫病等。2、建国后:天花消灭、脊髓灰质炎接近消灭,许多传染病随着疫苗的应用发病率明显下降。3、目前:病毒性肝炎、感染性腹泻、肾综合征出血热、结核病、狂犬病等仍广泛存在;新发传染病不断出现如:艾滋病、传染性非典型肺炎、人感染高致病性禽流感、手足口病三、传染病学与流行病学传染病学与流行病学有着密切的关系,二者均研究传染病,都以消灭传染病为目标,但角度不同。传染病学是以个体为主要研究对象,研究传染病和寄生虫病在人体内发生、发展与转归的原因和规律,并研究其早期诊断方法以及有效的治疗措施,它属于临床医学范畴。流行病学则是以群体为主要研究对象,研究传染病在人群中发生的原因,分布规律以及有效的预防和控制措施,属于预防医学范畴。二者需要有机的结合,才能有效的控制传染病的传播。2011年11月(2011年11月1日零时至11月30日24时),全国(不含台港澳,下同)共报告法定传染病627414例,死亡1562人。其中,无甲类传染病发病、死亡病例报告。乙类传染病中除传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感和白喉无发病、死亡病例报告外,其余22种传染病共报告发病322449例,死亡1524人;报告发病数居前五位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、细菌性和阿米巴性痢疾、淋病,占乙类传染病报告发病总数的94%。同期,全国共报告丙类传染病发病304965例,死亡38人。报告发病数居前三位的病种依次为手足口病、其它感染性腹泻病和流行性腮腺炎,占丙类传染病报告发病总数的96%。第一节感染与免疫一、感染(传染)的概念概念:传染是指病原体对人体的一种寄生过程,也是病原体与机体之间相互作用和相互斗争的过程,一般也可称为感染。必备条件:病原体、人体、所处环境取决于病原体的致病力和机体的免疫功能大多数传染病:隐性感染最常见,显性感染最少见二、感染过程的表现:传染过程的表现1病原体被消灭或排出体外2病原携带状态3隐性感染4潜伏性感染5显性感染㈠病原体被清除(eliminationofpathogens)入侵病原体,受到人体各种防御机能的作用,被消灭、被排出体外而清除。不出现疾病状态,不引起传染病。(二)病原携带状态(carrierstate)病原体在人体继续生长、繁殖,并可能向体外排出。无临床症状。可以成为传染源。并非每一种传染病都有病原携带状态,病原携带者的意义在不同传染病大不一样。携带病原体>3个月,称为慢性携带者。(三)隐性感染(covertinfection)(亚临床感染sub-clinicalinfection)入侵病原体引起机体特异性免疫反应,没有(或仅有很轻微)组织损伤,临床上无症状、体征,生化检验改变不明显。病原体可被清除并留下特异性的(主动)免疫能力,仅通过免疫学检查才发现。大多数传染病中,隐性感染是最常见的表现。(四)潜伏性感染(latentinfection)病原体入侵人体后被局限,长期潜伏,等待时机(免疫功能↓)而致显性感染。特点:机体不足以清除病原体;不足以引起隐性感染;不向外播散病原体(有别于病原携带状态)亦可与病原携带并存。并非所有传染病都有潜伏性感染(五)显性感染(overtinfection)(临床感染clinicalinfection,传染病发作)病原体入侵后...