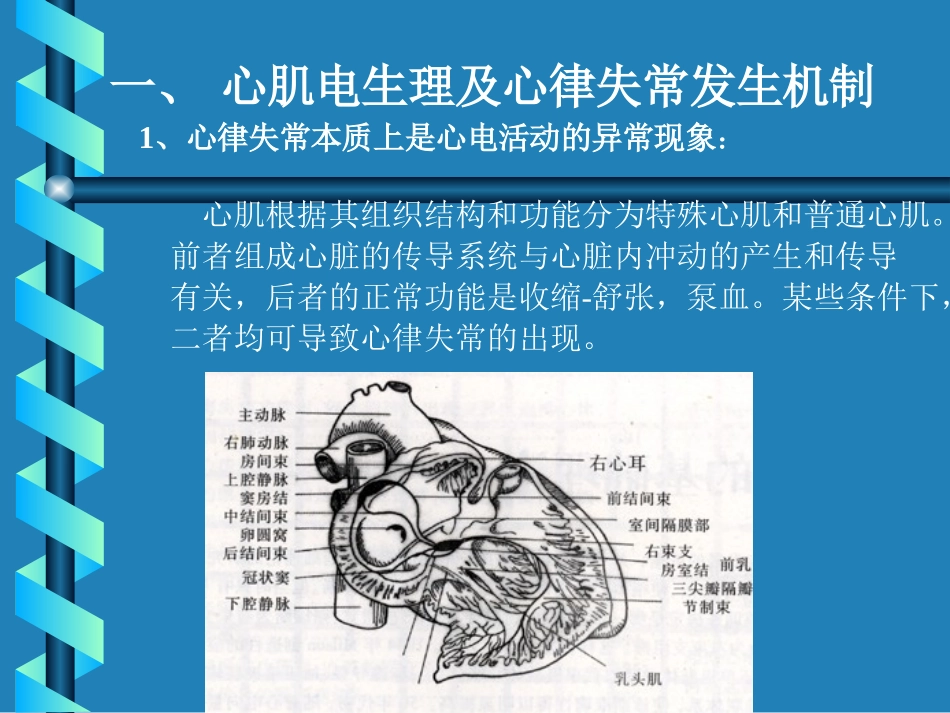

抗心律失抗心律失常药常药一、概述1、心脏搏动偏离正常规律,出现过快、过慢、不规律或房室激动的顺序紊乱时,称为心律失常。2、检查手段多样,如ECG、HOLTER、食道调搏及腔内电生理等。3、心律失常持续的时间、症状及伴发疾病不同。图形复杂,诊断困难。4、药物浓度不同、患者病理生理情况不同作用不同,个体差异大。5、致心律失常作用。药物加强了心肌的异常电生理作用,与毒性反应不同,易患因素包括心肌状况、电解质紊乱、肝肾功能、药物剂量和用药时间。一、心肌电生理及心律失常发生机制1、心律失常本质上是心电活动的异常现象:心肌根据其组织结构和功能分为特殊心肌和普通心肌。前者组成心脏的传导系统与心脏内冲动的产生和传导有关,后者的正常功能是收缩-舒张,泵血。某些条件下,二者均可导致心律失常的出现。2、细胞膜的极化、除极、复极构成了心电活动:静息膜电位:膜内外的电位差(0~-80-90毫伏),为钾离子平衡电位。带正电的钾离子向细胞外渗出,而带负电的氯离子被留在细胞内,从而形成细胞膜内带负电,细胞膜外带正电的极化状态。除极:心肌细胞应激时,膜电位减低的过程。复极:恢复细胞膜至静息膜电位水平的过程。3、动作电位曲线反映一个心电周期活动的动态过程。各个时相的主要离子电流为:0相:(除极化期)钠离子快速内向电流;1相:(快速复极期)短暂性钾离子外向电流;2相:(缓慢复极期)钙离子慢内向电流与延缓性钾离子外向电流。3相:(终末复极期)加速的钾离子外向电流;4相:(静息期)细胞膜上的离子泵(钠,钾-ATP酶)主动运转,排出钠、钙离子而摄入钾离子。使细胞内外各种离子浓度恢复到激动前的水平。与体表ECG相对应,QRS波相当于0相和1相,ST段相当于2相,T波相当于3相,QT间期相当于动作电位时程。4、心肌的电生理特性主要表现为自律性、兴奋性和传导性自律性:是指心肌细胞在不受外来刺激影响下,能自动的、有规律的产生并发出冲动的特性。通常只有特殊心肌细胞具有自律性。特定情况下,普通心肌细胞膜上快钠通道失活,变成具有慢通道特性的慢纤维,4相可自动除极而有自律性。自律性主要受舒张期自动除极速度、最大舒张电位和阈电位水平高低的影响。窦房结的自律性最高(60-100次/分),房室交界区次之(40-60次/分),房室束以下最低(20-40次/分)。快频率冲动的节律点能抑制慢频率节律点的发放。兴奋性:心肌细胞具有对刺激发生反应产生动作电位的性能。所有心肌细胞都有兴奋性。随着膜电位的改变,兴奋性的改变可分为几个时期:(1)有效不应期:快速复极曲线降至-55mv之间,细胞膜对任何刺激都不起反应;-55~-60mv强刺激可使细胞膜部分除极,此“局部兴奋”可影响下一个激动的正常传导而出现“隐匿性传导”的改变。此期相当于ECG的Q波起始到T波顶峰时间。(2)相对不应期:快速复极曲线降至-60~-80mv之间,相当于T波顶峰至接近T波终末处。此期引起的兴奋可因传导延缓、单向阻滞及折返等而导致更复杂的心律失常。(3)超常期:快速复极曲线降至-80~-90mv之间,相当于T波终末处。微弱刺激即可引发动作电位,除极速度及幅度均小于正常值。心肌的兴奋性受神经体液因素、药物及血液供应状况等影响。传导性:心肌细胞具有沿细胞膜不断地向外扩布电激动的性能。不同部位心肌细胞传导速度不同,取决于动作电位0相除极速度、振幅及心肌的兴奋性。5、失常心律的发生机制(1)冲动发生异常:被动性异位节律(逸搏);主动性异位节律(早搏);触发活动(膜电位震荡)。(2)冲动传导异常:传导障碍(生理性干扰、病理性阻滞);返与环行运动。(3)以上二者并存。三、抗心律失常药的心肌电生理作用及其分类抗心律失常药物是通过对某一或几种离子通道的影响或阻断心肌受体而产生治疗效应或有害的促心律失常作用。根据药物的细胞电生理作用,将抗心律失常药物分为四类:I类:快钠通道抑制剂。又分为三个亚类:IA组:抑制快速除极,使0相上升速度减慢而减慢传导;减低异位起搏点细胞动作电位4相坡度,故能抑制异位起搏点的自律性;延长动作电位时间,使单向阻滞变为双向阻滞而消除折返。如奎尼丁、普鲁卡因胺和丙吡胺。IB组:轻度减慢除极,促进...