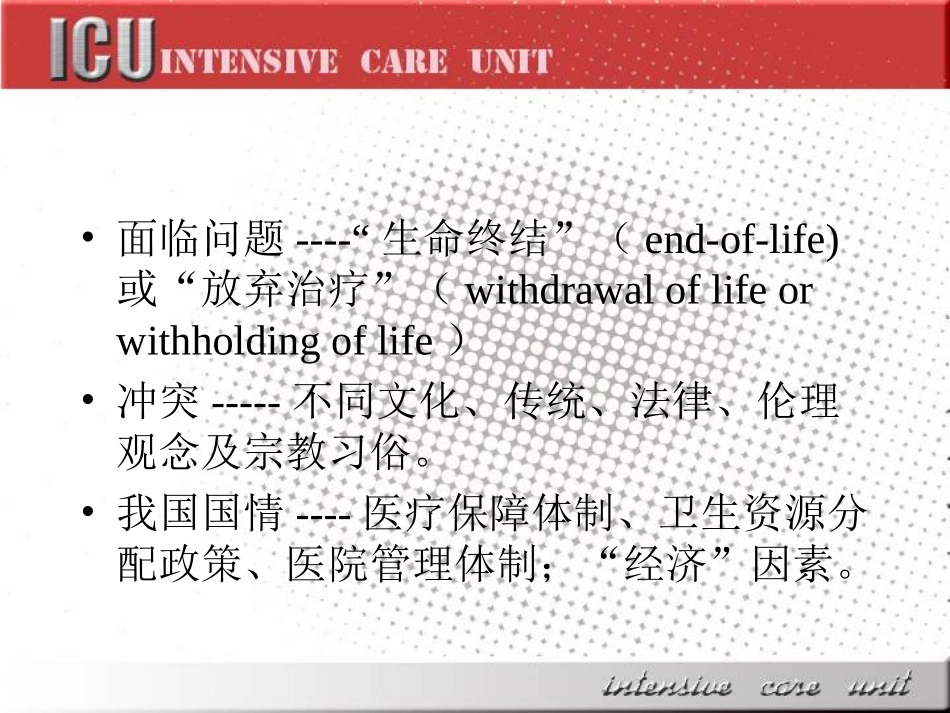

ICU病人的伦理和生命终结问题前言•现代医学的进步是一把双刃剑•ICU病人经支持治疗----好转、康复•另一部分终将死亡•通常可预知的死亡----晚期癌症、脑死亡、MOF终末期等。•面临问题----“生命终结”(end-of-life)或“放弃治疗”(withdrawaloflifeorwithholdingoflife)•冲突-----不同文化、传统、法律、伦理观念及宗教习俗。•我国国情----医疗保障体制、卫生资源分配政策、医院管理体制;“经济”因素。定义•对于不可治愈患者,为了不再人为地延长其生命,而终止治疗措施,任其自然死亡。即为“放弃治疗”•主要有:①脑死亡②植物人③永久性昏迷(应由法律作出规定昏迷持续多长时间可被推定为永久性昏迷。④经确诊为现代医学无法治愈的疾病患者。放弃治疗的类型•主动放弃和被动放弃•单方放弃和双方放弃•明示放弃和暗示放弃•完全放弃和部分放弃放弃治疗的道德争议•反对放弃治疗的意见和依据:1、医师的职责是救死扶伤2、生命是神圣的3、不可逆的诊断不一定准确•赞成放弃治疗的意见和依据:1、符合患者的利益,是一种人道的选择;2、减轻家属或社会负担合理使用卫生资源;3、人有尊严死的权力ICU放弃治疗的经济作用•医院•病人家属、单位•体制某医院ICU37例无救治希望的患者家属调查,73%选择继续治疗;放弃治的主要原因是不能提供经济上的支持,占77.8%;继续治疗的原因88.9%是出于对患者的感情。ICU放弃治疗实施的政策支撑及立法思考•医院可根据实际情况制定实用的可操作的ICU规定•对于无任何生命价值的患者放弃治疗,听其自然死亡,对各个方面都有益•制定与ICU“放弃治疗”直接相关的法律法规。美国麻省总医院方法治疗决定:1、尊重病人的自主权作为医疗中伦理学的指导原则2、对医疗操作和治疗手段尽可能取得病人的同意是对其自主权的最好保护⑴事先指令“生存愿望”⑵事先指令代理人⑶法庭指定法定监护人3、与病人家庭交流3、与病人家庭交流•⑴环境:安静、不公开、不紧迫。•⑵出席人员:病人近亲、保健医师、代理人;家庭医师;ICU主治医和护士;会诊的专科医师;必要时社会工作者和牧师。•⑶ICU的治疗目标应该由病人家庭确认:病人的预后对设定治疗的实际目标非常重要;一旦讨论后,提出决定;最后作出决定;当病人情况改变时再次评估目标。•4、应该特殊考虑儿科病人的伦理和生命终结问题;•5、本单位的伦理委员会:经过医学伦理学训练的专业医务人员组成。目的、说明、建议。医疗措施撤停的指导原则•目的;1、提高病人的舒适度,尊重病人的意愿;2、提高病人家属的舒适度;3、维持或恢复病人的交流能力;4、撤停难以承担经济负担的治疗;5、允许死亡发生。可撤停的特殊的生命支持治疗包括:•血管加压药和正怅一肌力药•体外支持替代治疗(CRRT、AIBP等)•抗生素及其他治疗性药物•供氧•机通•营养•使用药物:改变剂量等•以姑息性和舒适性处理为目的:部分姑息性和舒适性治疗措施清除口腔分泌物;一清洁护理提供水、和食物抗惊麻醉性镇静镇痛解热脑死亡•1959年,Mollaret首先描述脑死亡,称之为“超越昏迷的状态”。•1967年,首例心脏移植在南非,供体为脑死亡的患者。•1968年,哈佛大学提出脑死亡的概念—哈佛标准。•1971年,提出“脑干死亡”来判定死亡的标准。•1974年,国际脑电学会定义死亡为包括小脑、脑干、第一颈髓在内的全部脑功能丧失。•1986年,Cervaise提出死亡是意识功能的不可逆丧失。•2002年10月,全国器官移植会上提出中国脑死亡的诊断标准草案。脑死亡•大脑死亡(皮质死亡):是去大脑皮质状态,仅少数好转,多数为“植物性状态”称为“社会死亡”。•脑死亡(全脑死亡):大脑加上整个脑死亡(小脑、中脑、脑干)坏死。脑死亡的诊断脑死亡的诊断是一个严肃、复杂的问题。由于世界各国的思想、文化等差异,其诊断标准及接受程度不尽相同。1.哈佛标准——昏迷、无自主呼吸、无自主运动、瞳孔散大、反射消失、脑电静息。这些特征需观察24小时,且排除毒物和低温。中国标准(2002年)——脑死亡是包括脑干在内的全部脑功能丧失的不可逆转状态。•先决条件包括:昏迷原因明确,排除各种原因的可逆性昏迷。•临床诊断:深...