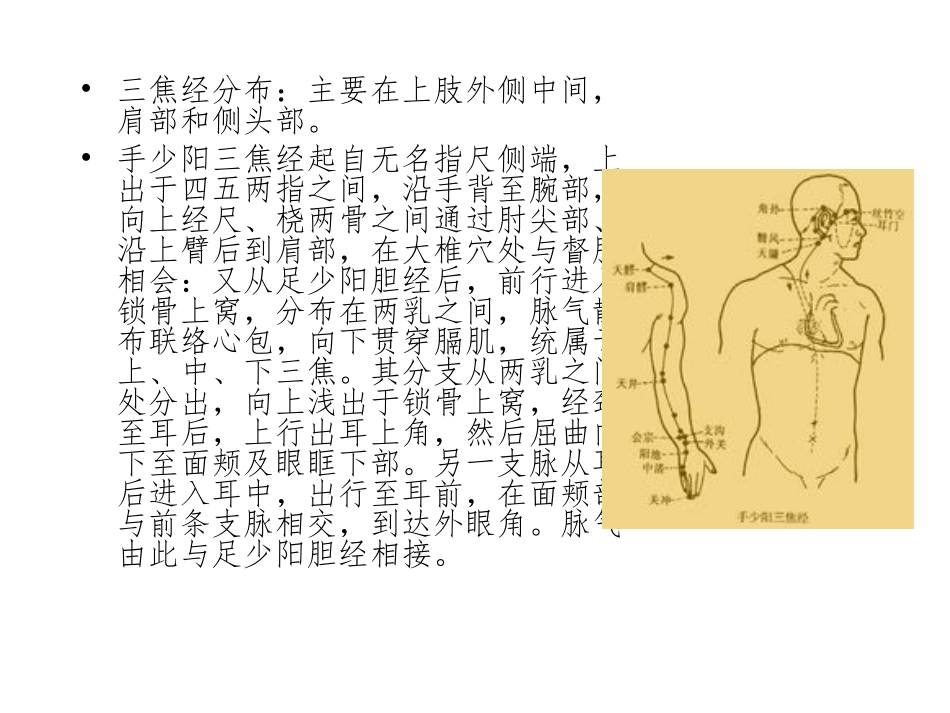

第六章手少阳三焦径第一节三焦经概述•手少阳三焦经内属三焦。它是上、中、下三焦的合称,为六腑之一。•黄帝内经中称三焦为传化之府,具有运化水谷的功能。•在十二时辰中,三焦经对应的是亥时(2l-23点)。当三焦经发生异常时,身体会出现重听、眼角痛、或下巴、手臂疼痛等症状。•中医学认为三焦是“司掌后天元气之源”。肾是人天赋“先天之气”的发源地,而三焦乃是人出生后,将由食物而获得的“后天之气”吸收体内,并让其循环内脏的机能。•三焦由上焦、中焦、下焦组成。上焦由脖子根部开始直通心窝处,包含呼吸和循环系统。中焦由心窝至肚脐为止,包含消化系统。下焦由肚脐至耻骨终止,包含泌尿排泄系统。保持胸部及腹部的机能运转是三焦经的主要任务。•三焦经分布:主要在上肢外侧中间,肩部和侧头部。•手少阳三焦经起自无名指尺侧端,上出于四五两指之间,沿手背至腕部,向上经尺、桡两骨之间通过肘尖部、沿上臂后到肩部,在大椎穴处与督脉相会:又从足少阳胆经后,前行进入锁骨上窝,分布在两乳之间,脉气散布联络心包,向下贯穿膈肌,统属于上、中、下三焦。其分支从两乳之间处分出,向上浅出于锁骨上窝,经颈至耳后,上行出耳上角,然后屈曲向下至面颊及眼眶下部。另一支脉从耳后进入耳中,出行至耳前,在面颊部与前条支脉相交,到达外眼角。脉气由此与足少阳胆经相接。•三焦经又称“耳脉”,因该经绕耳转了大半圈,所以与耳朵有关疾患通治,如耳聋、耳鸣、耳痛等。•三焦是—个找不到相应脏腑来对应的中医概念,三焦经所治的病是经络循行所过处的病。因此,按摩三焦经对咽喉肿痛、外眼角痛、出汗、腮肿,肩、肘、臂部疼痛等症有治疗作用。•三焦经主要穴位:起自无名指的关冲穴,经液门、中渚、阳池、外关、支沟、会宗、三阳络、四渎、天井、清冷渊、消泺、臑会、肩髎、天髎、天牖、翳风、瘈脉、颅息、角孙、耳门、耳和髎,至眼外角的丝竹空穴止,共有23个。其中阳池、外关、支沟、肩髎、翳风、丝竹空等是该经重穴。第二节三焦脏器解读•一、三焦是人体健康的总指挥•三焦是六腑中的—腑,黄帝内经上说:“三焦者,决渎之官,水道出焉”。决,行流也;渎,沟渠也。决渎指通调水道。三焦是脏腑外围最大的腑,又称外腑、孤腑。有主持诸气,疏通水道的作用。•关于三焦,《灵枢》认为有名有形,《难经》认为有名无形,后世众多争议。对其认识,不能只是拘泥于它是哪个实质器官,而是在于研究三焦的生理功能和病理变化。•三焦是上、中、下三焦的总称。•上焦为横膈以上,包括心肺、胸、头面部及上肢。生理特点为“上焦如雾”。也就是说,上焦心肺敷布气血,就像雾露弥漫的样子,灌溉并温养全身脏腑组织的作用。•中焦指膈以下,脐以上部位,包括脾、胃、肝、胆等脏腑。生理功能特点,包括整个脾胃运化功能,《灵枢》概括为“中焦如沤”,形容中焦脾胃腐熟、运化水谷,进而化生气血的作用。•下焦指胃以下部位,包括大肠、小肠、肾、膀胱等。因肝肾同源,又将肝肾都归属于下焦。《灵枢》概括为“下焦如渎”,形容下焦肾与膀胱排泄水液的作用,犹如疏通沟渠,使水浊不断外流的状态。•三焦在历代医学典籍中记载:“三焦者,总领五脏、六腑、荣卫、经络、内外左右上下之气也,三焦通,则内外左右上下皆通也,其于周身灌体,和内调外,荣左养右,导上宣下,莫大于此者……三焦之气和则内外和,逆则内外逆”。三焦在五脏六腑中的地位是相当重要的。•三焦就像人体健康的总指挥,它使得各脏腑间能够相互合作、步调一致,同心同德地为身体服务。按《黄帝内经》的解释,三焦是调动运化人体元气的器官。这时它更像是一个财务总管,负责合理分配使用全身的气血和能量。•中医认为:“三焦不通,百病滋生”,因此,要想拥有健康身体,经常疏通百脉,理通三焦是必不可少的养生之法。•二、三焦保养在亥时•《黄帝内经》指出,保养三焦在亥时,即21—23点时段。中医认为,亥时三焦通百脉。•亥时对应属相是猪,猪最会享受,经脉通畅,心宽体胖。•亥时,人类身体进入休养状态,我们最应做的是睡觉。如果人也像猪一样保持愉悦身心,该入睡时按时入睡,三焦自然畅通无阻,身体也就能保...