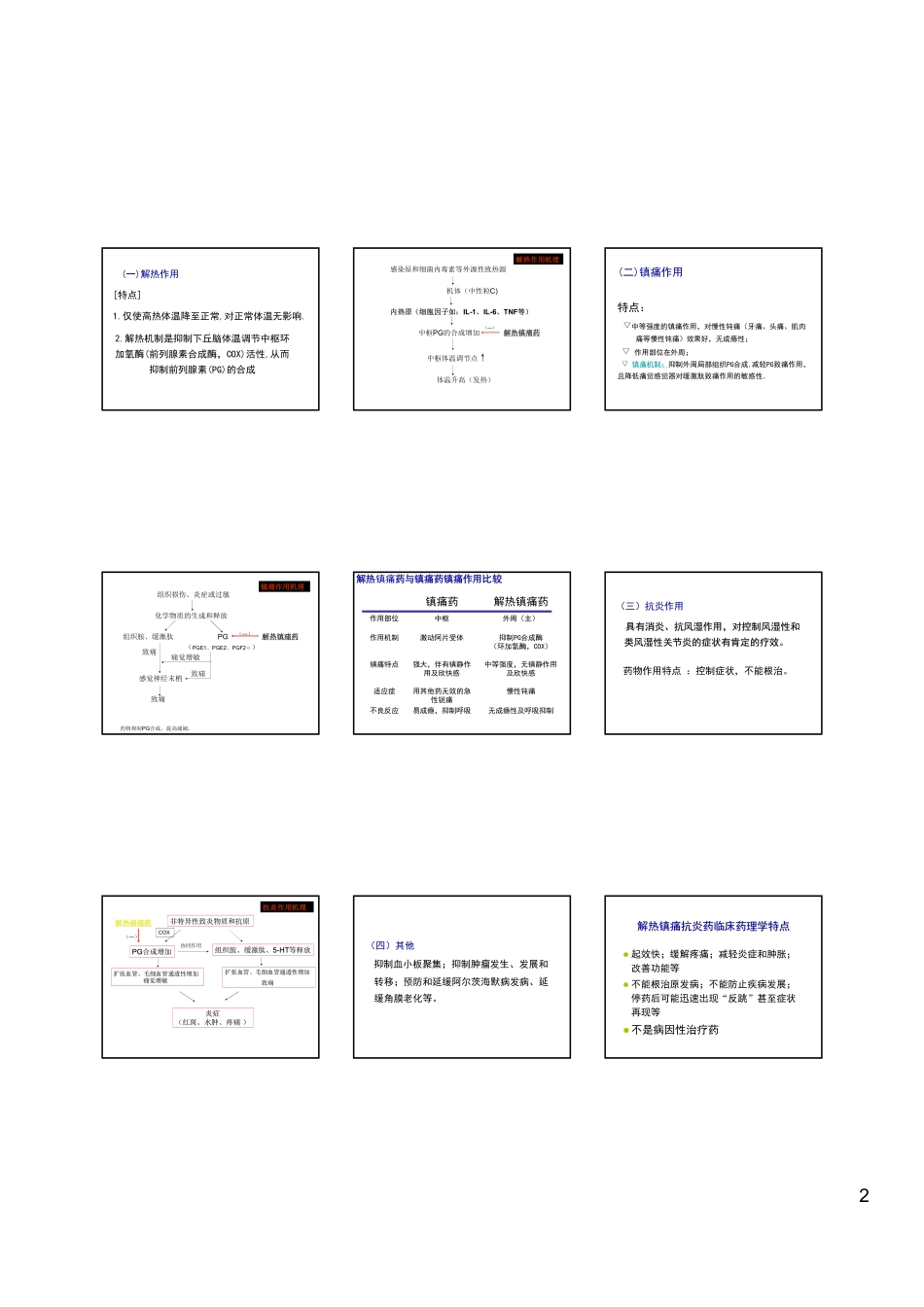

1解热镇痛抗炎药Antipyretic-analgesicandAnti-inflammatoryDrugs•1.掌握本类药解热、镇痛、抗炎的作用特点及其与PG合成的关系。•2.掌握阿司匹林的作用、用途及主要不良反应。•3.了解了解其他类别的解热镇痛抗炎药的作用特点、用途及不良反应。。•重点1.解热、镇痛、抗炎的作用原理。2.水杨酸类:阿司匹林的作用、用途及不良反应;3.其它类:对乙酰氨基酚作用特点及应用注意;保泰松的代谢、作用特点及适应证,不良反应与禁忌证;吲哚美辛的适应证及禁忌证;布洛芬、萘普生及吡罗昔康的特点及适应证。•难点:1.解热镇痛抗炎药的共同作用及原理2.环氧酶同工酶COX2的发现与作用3.乙酰水杨酸的吸收与代谢特点解热镇痛抗炎药是一类化构不同,但都可抑制体内前列腺素(PG)合成,具有解热镇痛和抗炎、抗风湿作用的药物。由于其特殊抗炎作用,为了与糖皮质激素(甾体)抗炎药区别,又称为非甾体抗炎药(non-steroidalanti-inflammatorydrugs,NSAIDs)这类药物不仅临应床用广泛,且都进入家庭,其临床地位较重要。基本作用机制抑制体内前列腺素的生物合成前列腺素—prostaglandin,PG自膜磷脂生成的各种物质及其作用以及抗炎药的作用部位示意图MechanismofNSAIDsLOXCOXNSAIDs对COX-1的抑制构成了不良反应的毒理学基础,对COX-2的抑制是其发挥药效的基础。COX-3疼痛固有的基本药理作用解热作用镇痛作用抗炎作用2(一)解热作用[特点]1.仅使高热体温降至正常,对正常体温无影响.2.解热机制是抑制下丘脑体温调节中枢环加氧酶(前列腺素合成酶,COX)活性,从而抑制前列腺素(PG)的合成感染原和细菌内毒素等外源性致热源机体(中性粒C)内热原(细胞因子如:IL-1、IL-6、TNF等)中枢PG的合成增加解热镇痛药中枢体温调节点↑体温升高(发热)(—)解热作用机理(二)镇痛作用特点:▽中等强度的镇痛作用,对慢性钝痛(牙痛、头痛、肌肉痛等慢性钝痛)效果好,无成瘾性;▽作用部位在外周;▽镇痛机制:抑制外周局部组织PG合成,减轻PG致痛作用,且降低痛觉感觉器对缓激肽致痛作用的敏感性.组织损伤、炎症或过敏化学物质的生成和释放组织胺、缓激肽PG解热镇痛药(PGE1、PGE2、PGF2α)感觉神经末梢致痛痛觉增敏致痛(—)镇痛作用机理药物抑制PG合成,提高痛阈。致痛解热镇痛药与镇痛药镇痛作用比较镇痛药解热镇痛药作用部位中枢外周(主)作用机制激动阿片受体抑制PG合成酶(环加氧酶,COX)镇痛特点强大,伴有镇静作用及欣快感中等强度,无镇静作用及欣快感适应症用其他药无效的急性锐痛慢性钝痛不良反应易成瘾,抑制呼吸无成瘾性及呼吸抑制(三)抗炎作用具有消炎、抗风湿作用,对控制风湿性和具有消炎、抗风湿作用,对控制风湿性和类风湿性关节炎的症状有肯定的疗效。类风湿性关节炎的症状有肯定的疗效。药物作用特点:控制症状,不能根治。解热镇痛药解热镇痛药协同作用(—)组织胺、缓激肽、组织胺、缓激肽、55--HTHT等释放等释放PGPG合成增加合成增加非特异性致炎物质和抗原非特异性致炎物质和抗原扩张血管、毛细血管通透性增加扩张血管、毛细血管通透性增加致痛致痛扩张血管、毛细血管通透性增加扩张血管、毛细血管通透性增加痛觉增敏痛觉增敏炎症炎症(红斑、水肿、疼痛(红斑、水肿、疼痛))抗炎作用机理COX(四)其他抑制血小板聚集;抑制肿瘤发生、发展和转移;预防和延缓阿尔茨海默病发病、延缓角膜老化等。解热镇痛抗炎药临床药理学特点解热镇痛抗炎药临床药理学特点起效快;缓解疼痛;减轻炎症和肿胀;改善功能等不能根治原发病;不能防止疾病发展;停药后可能迅速出现“反跳”甚至症状再现等不是病因性治疗药3•NSAIDs引发的药物不良反应占所有药物不良反应的1/3按化学结构分类:按化学结构分类:水杨酸类:阿司匹林水杨酸类:阿司匹林苯胺类:对乙酰氨基酚(扑热息痛)苯胺类:对乙酰氨基酚(扑热息痛)吲哚类:吲哚美辛吲哚类:吲哚美辛芳基乙酸类:双氯芬酸芳基乙酸类:双氯芬酸烯醇酸类:吡罗昔康、美洛昔康烯醇酸类:吡罗昔康、美洛昔康吡唑酮类:保泰松吡唑酮类:保泰松烷酮类:萘丁美酮烷酮类:萘丁美酮异丁芬酸类:舒林酸异丁芬酸类:舒林酸主要有:...