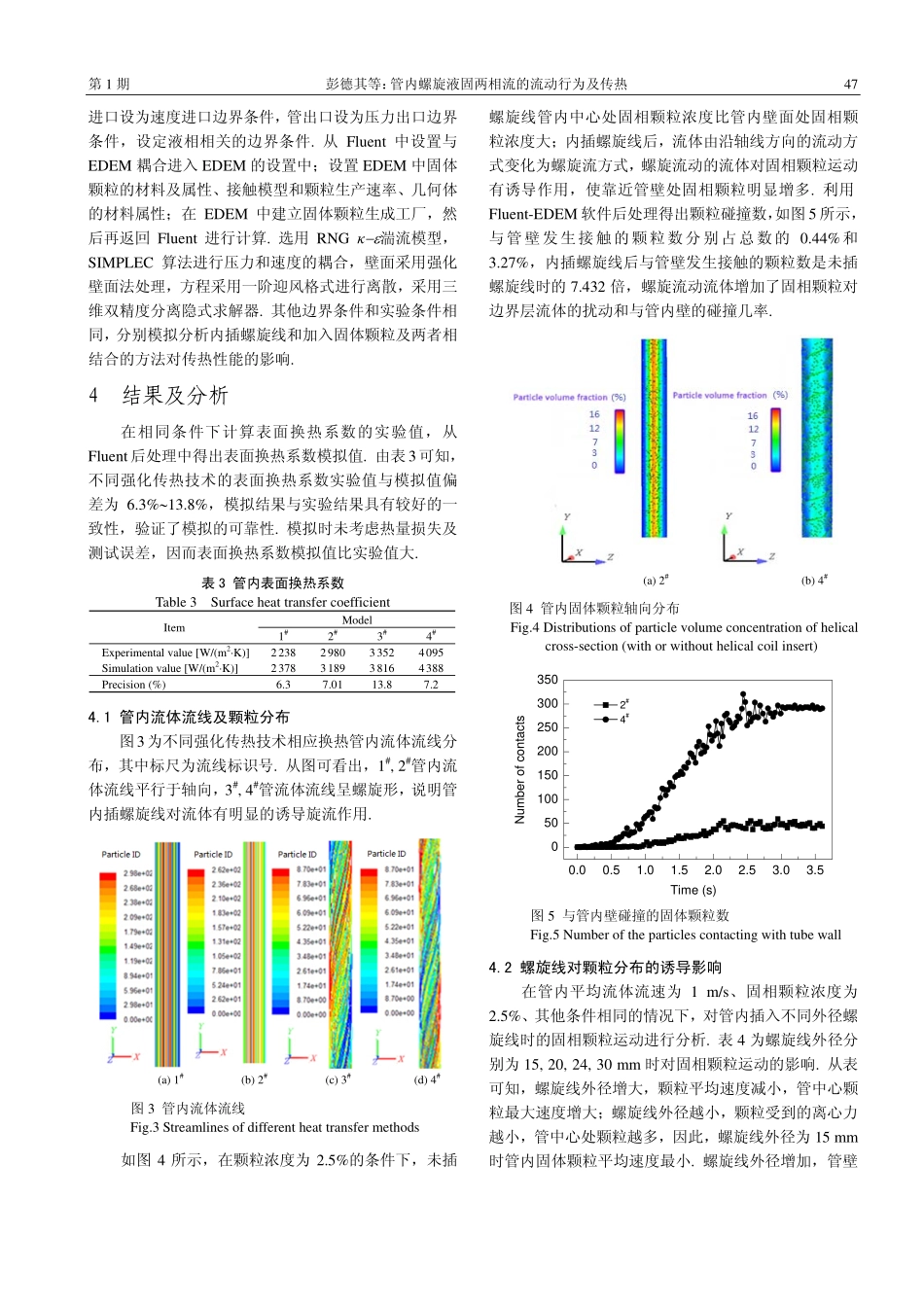

第15卷第1期过程工程学报Vol.15No.12015年2月TheChineseJournalofProcessEngineeringFeb.2015收稿日期:2014−11−15,修回日期:2014−12−31基金项目:国家自然科学基金资助项目(编号:51206071);湖南省自然科学基金资助项目(编号:11JJ9003)作者简介:彭德其(1972−),男,湖南省衡山县人,博士,教授,主要从事强化传热和节能环保技术研究,E-mail:pengshuaike@163.com.管内螺旋液固两相流的流动行为及传热彭德其1,张浪1,俞天兰2,吴淑英1,支校衡3,陈前1(1.湘潭大学机械工程学院,湖南湘潭411105;2.湖南工业大学机械工程学院,湖南株洲412008;3.湖南交通职业技术学院,湖南长沙410132)摘要:利用Fluent-EDEM耦合方法对管内插螺旋线的液固两相流动与传热进行了数值模拟,分析了螺旋线对固相颗粒的诱导碰撞作用和液固两相流传热性能的影响.通过实验验证,模拟值与实验值的偏差为6.3%∼13.8%.模拟结果表明,与管内未插螺旋线对比,管内插螺旋线对液固两相流体具有诱导作用,使流体呈螺旋流状态;在流体离心力和螺旋线共同作用下,贴近管内壁运动的固体颗粒体积分数由0.44%提高到3.27%;相同Re条件下,内插螺旋线液固两相流传热方法的努赛尔数Nu最大.在雷诺数Re≤60000范围内,内插螺旋线液固两相流的综合评价指标值均高于内插螺旋线和液固两相流单独作用方式.因此,该技术适用于低Re下管内防垢除垢及强化传热的工况.关键词:螺旋线;液固两相流;强化传热;诱导作用中图分类号:TK123文献标识码:A文章编号:1009−606X(2015)01−0045−051前言换热管内高效强化传热同时减少污垢沉积一直是国内外研究的热点[1−3],其中旋流和液固两相流作为有效的传热强化技术都得到了广泛研究及应用.文献[4−8]分别对内插螺旋线和液固两相流强化传热特性进行了实验及数值模拟研究,内插螺旋线和液固两相流都能加剧管内流体湍流强度及边界层的扰动,且进一步提高在线清洗、强化传热能力.段培清等[9]研究发现,在相同条件下,内插螺旋线管内液固两相流方法强化传热的同时可使污垢量减少20%∼50%.向寓华等[10]对换热管内插螺旋线液固两相流的清洗能力及阻力进行了实验研究,未发生粒子沉积和堵塞现象,安全可靠性好.Lennart等[11]利用Fluent-EDEM模拟软件对流化床粒子碰撞动力学进行了研究,从颗粒平均速度、角速度、颗粒−壁面间碰撞和颗粒之间碰撞频率等方面进行了分析,发现颗粒−传热面之间的碰撞、颗粒对边界层的扰动是固体颗粒强化传热的主要原因.钟宏伟[12]分析了固相颗粒浓度分布对传热的影响,发现管壁处固相颗粒增多,传热效果更佳.彭德其等[13]研究了扭曲管中加入固体颗粒的强化传热,与空管相比综合性能提高15.5%,但存在固相颗粒浓度分布不均匀且管壁磨损程度相差很大等问题.综合以上研究,本工作在实验研究基础上,利用Fluent-EDEM耦合模拟软件模拟内插螺旋线对固相颗粒运动规律和液固两相流传热性能的影响,并与光管、内插螺旋线及液固两相流单独作用时进行对比,揭示该复合技术的强化传热行为机理.2实验2.1实验设备及条件建立换热管单管实验台,对空管、内插螺旋线、液固两相流、内插螺旋线及液固两相流复合技术进行实验研究.为描述简便,4种换热管分别用表1中型号代替.表1换热管型号Table1ThetypeofheatexchangetubeItemModelSmoothtube1#Smoothtubewithparticles2#Smoothtubewithspiralinsert3#Smoothtubewithspiralinsertandparticles4#整套实验装置主要由水蒸汽加热系统、冷却水系统及测量控制系统组成.加热系统为被测实验段;冷却系统主要是冷却加热管内被加热的流体,以便使实验被测段管内流体的进口温度恒定.单管换热传热性能实验装置流程如图1所示.图1实验装置流程示意图Fig.1Schematicdiagramofexperimentalsystem1.Heatingsystem2.Coolingsystema.Waterheatingbathb.Watercoolingbathc.Heattransferexperimenttube46过程工程学报第15卷实验用加热管规格φ38mm×2mm,套管规格φ57mm×3.5mm,实验段加热管长2000mm,螺旋线外径24mm,固相颗粒体积浓度2.5%.前期测试固相颗粒沉降速度为0.3m/s,设定实验中流体流速约为1m/s,有效传热温差20℃.2.2实验方法进行换热管...