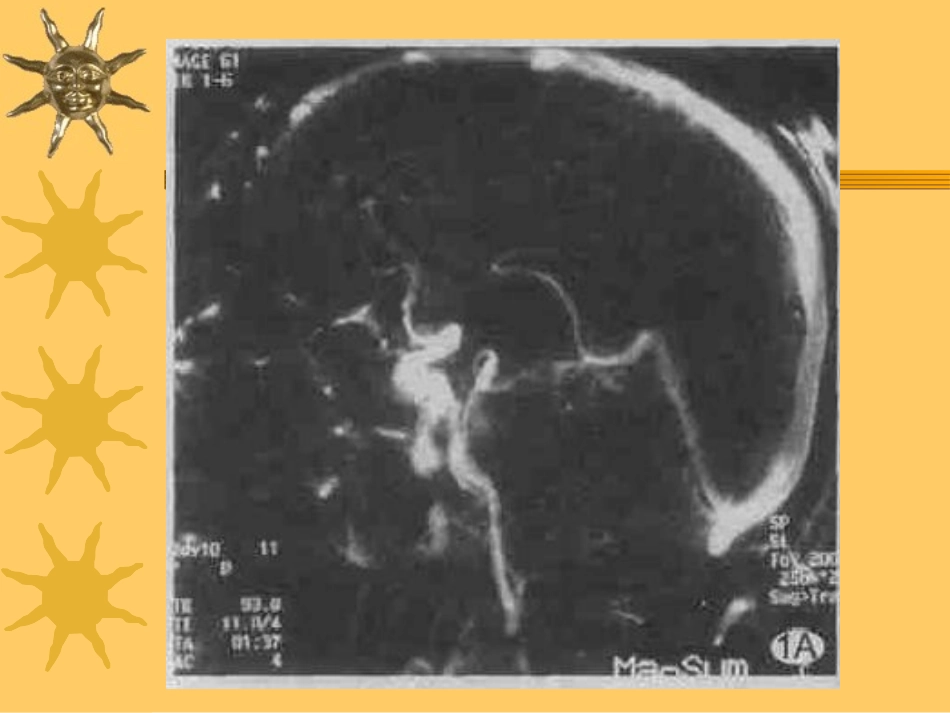

颅内静脉窦血栓形成(cerebralvenousthrombosis,CVT)颅内静脉窦的解剖颅内静脉窦-上矢状窦、下矢状窦、直窦、横窦、乙状窦和海绵窦。CVT的解剖基础–无瓣膜,静脉血可以发生逆流;–颅内、外静脉间有丰富的吻合支–部分颅内静脉堵塞可不出现临床症状。上矢状窦内流速缓慢、迂曲、回旋,易于形成血栓。临床特点发病率:综合文献,CVST约占全部脑血栓形成的3.5%。青壮年多见,男/女=13∶。急性、亚急性或慢性发病,亚急性常见。主要的临床表现–(1)进行性无缓解的头痛呕吐-最常见–(2)眼底乳头水肿等高颅压症状–(3)癫痫:常见于上矢状窦血栓或脑表浅静脉血栓。–(4)不同程度的意识障碍及精神症状,多由于高颅压或深静脉血栓累及双侧丘脑所致。临床特点–(5)局灶性神经功能缺损,最常见的是运动和感觉障碍,通常为单瘫、轻偏瘫,以下肢为主,也可出现双下肢瘫,酷似脊髓病变。–(6)其它症状和体征颅神经麻痹、失语和小脑体征,如Ⅲ、Ⅳ、Ⅵ颅神经麻痹提示海绵窦血栓,Ⅸ、Ⅹ颅神经麻痹提示颈内静脉血栓,Ⅴ、Ⅵ颅神经麻痹形成的岩尖综合征提示岩下窦血栓,多继发于中耳炎诊断规律(1)年龄范围相对固定,多为青年(2)病前身体素质较好,上呼吸道感染、劳累及饮酒等可诱发(3)多为急性起病,病情逐渐进展(4)首发症状主要为头痛伴呕吐(特别是喷射状呕吐)及视乳头水肿,伴或不伴局灶性神经功能缺损及癫痫发作,也可以视力障碍、肢体无力或精神异常起病。鉴别:中枢神经系统感染、肿瘤和非高血压性出血、脑膜癌病。病因各种原因及疾病引起的高凝状态–(1)妊娠和产褥期–(2)口服避孕药–(3)遗传性抗凝和纤溶系统异常疾病–(4)炎症性肠病,如Crohn病和溃疡性结肠炎–(5)血液系统疾病–(6)全身性疾病,如恶性肿瘤、肾病综合征、系统性红斑狼疮、血栓闭塞性脉管炎、Behcet综合征等–(7)全身及局部感染,如败血症、鼻窦炎、中耳炎等–(8)其它,如头外伤,严重脱水、疲劳、消耗性疾病等。预后病情凶险、病死率高、预后不良。70%可完全康复,11%遗留残疾或后遗症,19%导致死亡。与昏迷程度、年龄、局限性神经系统体征和迅速发展的颅内高压等因素有关。就病因而言,感染性患者恢复差、病死率高从解剖结构上来讲,脑深静脉和直窦血栓比脑浅静脉和其他静脉窦血栓者预后差。病理(1)脑水肿是脑CVT突出的病理特征(2)出血性梗死是CVT常见的病理改变,特别是上矢状窦血栓合并大脑浅静脉血栓时易出现出血性梗死(3)脑深静脉血栓时,由于深静脉引流双侧基底节区血流,病理组织学出现双侧基底节区的水肿、软化、梗死及出血等。脑脊液改变多数患者颅内压>300mmH2O,腰穿平均压力(309±100)mmH2O。脑脊液蛋白及白细胞大多正常,也可轻度升高脑脊液红细胞可增多白细胞增多在急性期3d以内以中性粒细胞为主,5d内转为以单核细胞增多为主,7d内则见有吞噬含铁血黄素的吞噬细胞治疗应尽早、尽快抗凝、溶栓,辅以脱水、降颅压及病因治疗。–抗凝药物-首选低分子肝素,早期安全、有效。–,很少采用静脉溶栓治疗,导管介入局部药物溶栓、机械碎栓,血栓切除,用于药物治疗不佳时。–‘感染性颅内静脉及静脉窦血栓形成在获知细菌培养结果时,可应用相应敏感的抗生素;如感染源不明确时,则可选用广谱抗生素治疗。治疗时间至少持续周以上。抗凝治疗1996-低剂量肝素治疗的颅内出血的危险性并没有增加,对存在出血性脑梗死的患者也是如此。meta分析-肝素可使绝对危险率下降14%、病死率或完全致残率下降15%、相对危险率分别下降了70%和56%。欧洲将肝素作为CVST的一线治疗,用法为剂量调节性的静脉肝素治疗或低分子肝素,90抗因子Ⅹa国际单位/kg,皮下注射2次/d,连续3周后改为华法令,连续口服3个月或更长,使国际标准化比率(INR)维持在2.5~3.5之间。目前认为原发性CVST患者口服抗凝药物可持续3个月,而继发性CVST患者口服抗凝药物则需6~12个月,但CVST患者长期服用抗凝药物无益。脑静脉窦血栓形成的影像学诊断脑静脉窦血栓的CT表现–CVT的CT表现可分为直接和间接征象两部分,通常作为CVT首选的影像学检查手–CVT的直接征象直接征象指能直接反映静脉窦血栓的征象,该征象一旦确立,可以确诊,具有相对的特异性。直接...