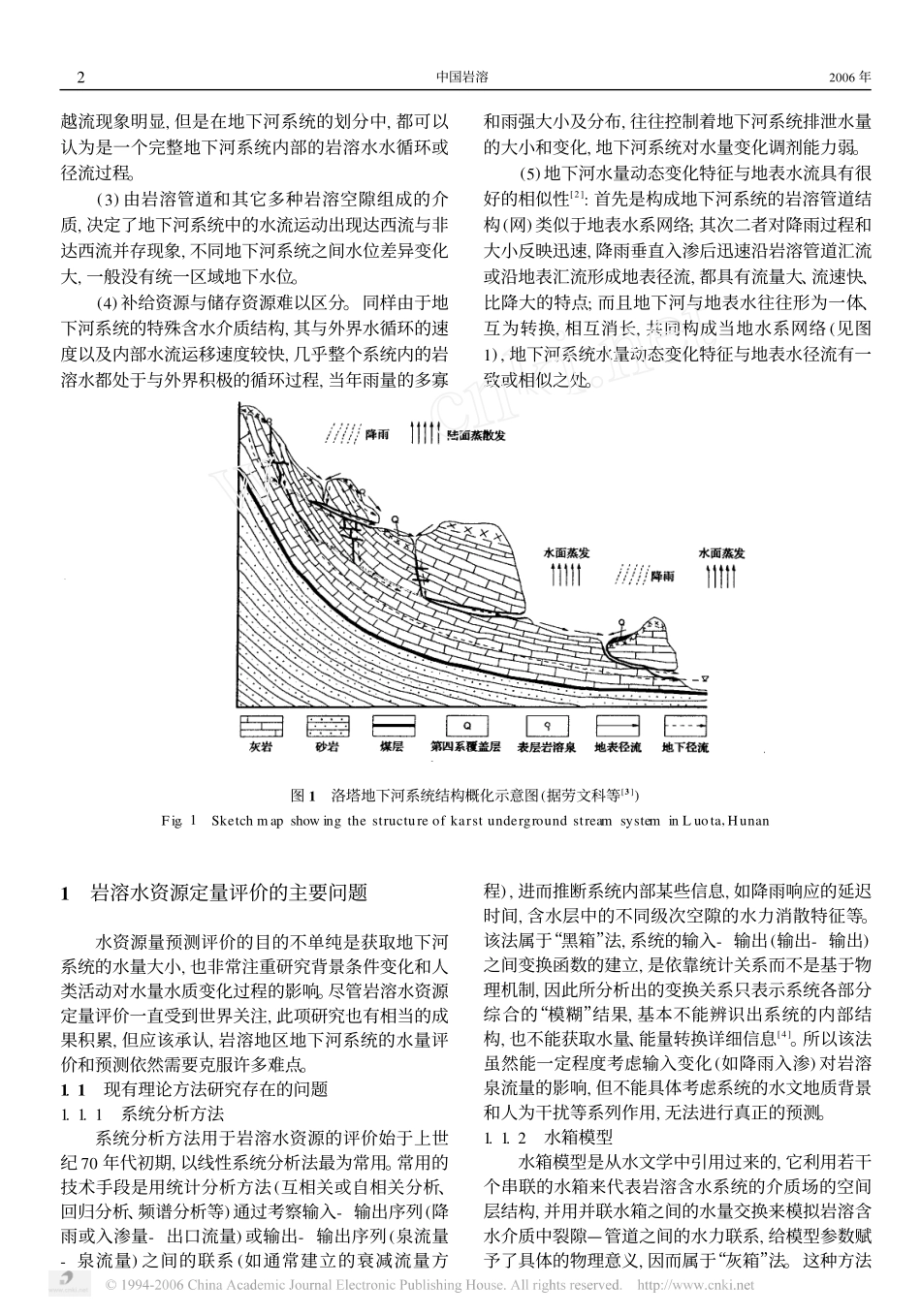

第25卷第1期中国岩溶Vol.25No.12006年3月CARSOLOGICASINICAMar.2006文章编号:1001-4810(2006)01-0001-05岩溶地区地下河系统水资源定量评价的问题与出路Ξ郭琳1,陈植华2(1.中国地质大学(武汉)研究生院,湖北武汉430074;2.中国地质大学(武汉)环境学院,湖北武汉430074)摘要:岩溶地区含水介质的多重性和高度复杂性,给地下河系统的水资源量评价带来许多难题。在分析地下河系统水资源形成、分布和运移特征基础上,认为目前用于地下水评价的主要方法都不太适用来解决地下河系统水资源量的评价和预测问题。作者在比较地下河与地表水多方面的相似性后,建议引入现代水文学的理论方法和模型来解决岩溶地区地下河系统水资源评价问题,并分析了可能需要解决的若干关键问题。针对岩溶水资源的特征,作者认为,改变传统定量评价的思维、引进现代水文学理论方法和充分利用3S技术,是解决地下河系统水资源定量评价的主要出路。关键词:岩溶地区;地下河系统;水资源定量评价;分布式水文模型中图分类号:P641.2文献标识码:A0引言在我国西南碳酸盐岩出露的46.9万km2范围内(岩溶地区),共分布有2836条地下河系,总长度13919km,据估算总流量达1482m3�s,相当一条黄河[1]。岩溶地下河系不但是岩溶地区水资源赋存空间场所,而且往往是控制当地洪涝的咽喉。因此,准确定量评价和预测赋存在地下河系统的水资源量大小和变化必须得到应有的重视[1]。2005年2月,由袁道先院士与国外专家等共同申请的IGCP513——“岩溶含水层与水资源全球研究”通过了IGCP科学执行局评审。项目拟“从全球视野促进对岩溶含水层、水资源及其功能的深入了解,探索其对人类与生态健康、岩溶区可持续发展的影响⋯⋯”Ξ。因此,岩溶水资源的评价仍是世界关注的焦点之一。岩溶地下河系(又称岩溶地下河系统)是由发育在地下浅部的岩溶管道、岩溶洞穴、岩溶裂隙、岩溶裂缝和岩溶孔隙等多种岩溶空隙介质体(通常以岩溶管道和岩溶洞穴等为主)组成的多重复合体系,具有高度的非均质性。导储水空间以岩溶管道为主,岩溶水主要为暗河水流,有许多落水洞、天窗与其沟通,岩溶水主要通过这些通道获得降水补给。这种特殊的介质结构决定了岩溶地区岩溶水资源的形成、分布、埋藏和运移具有以下一些宏观却又非常关键的特征:(1)地下河系统的边界不是以含水层系统划分为界,而往往与所在地表汇水流域边界一致。岩溶水资源的形成几乎取决于所在流域单元的地形、地貌条件和地表的覆盖利用变化,地球表层因子成为影响岩溶水资源形成的关键。因此,岩溶地区特殊的自然地理条件,使得地下水系统的边界与地表水流域的边界基本吻合,以流域系统为此类地区岩溶水资源评价的基本单元,更符合实际情况。(2)地下河系统岩溶水资源的补给来源基本来自上边界的各种补给(主要是降雨),没有周界的侧向补给。也基本不存在向下渗流或获取越流补给。此处所提及的地下河系统属岩溶石山裸露型岩溶水系统的浅层岩溶水系统,这类岩溶水系统基本分布在侵蚀基准面以上,主要以暗河的形式排泄,虽然作为暗河系统,大多存在伏流入口,有河流、湖泊水流直接汇入,ΞΞIGCP513中国国家工作组秘书处文件“岩溶含水层与水资源全球研究”,2005.国家地调项目:“西南岩溶石山地区地下水与环境地质综合调查评价”(编号:200130000005)项目第一作者简介:郭琳(1981-),女,武汉环境学院在读博士,专业方向为3S技术在水文资源评价中的应用。收稿日期:2005-09-23越流现象明显,但是在地下河系统的划分中,都可以认为是一个完整地下河系统内部的岩溶水水循环或径流过程。(3)由岩溶管道和其它多种岩溶空隙组成的介质,决定了地下河系统中的水流运动出现达西流与非达西流并存现象,不同地下河系统之间水位差异变化大,一般没有统一区域地下水位。(4)补给资源与储存资源难以区分。同样由于地下河系统的特殊含水介质结构,其与外界水循环的速度以及内部水流运移速度较快,几乎整个系统内的岩溶水都处于与外界积极的循环过程,当年雨量的多寡和雨强大小及分布,往往控制着地下河系统排泄水量的大小和变化,地下河系统对水量变化调剂能力弱。(5)地下河水量动态变化特征与地表水流具有很好的相似性[2]:首先是构成地下河系统的岩溶管道结构(网)类似于地表水...