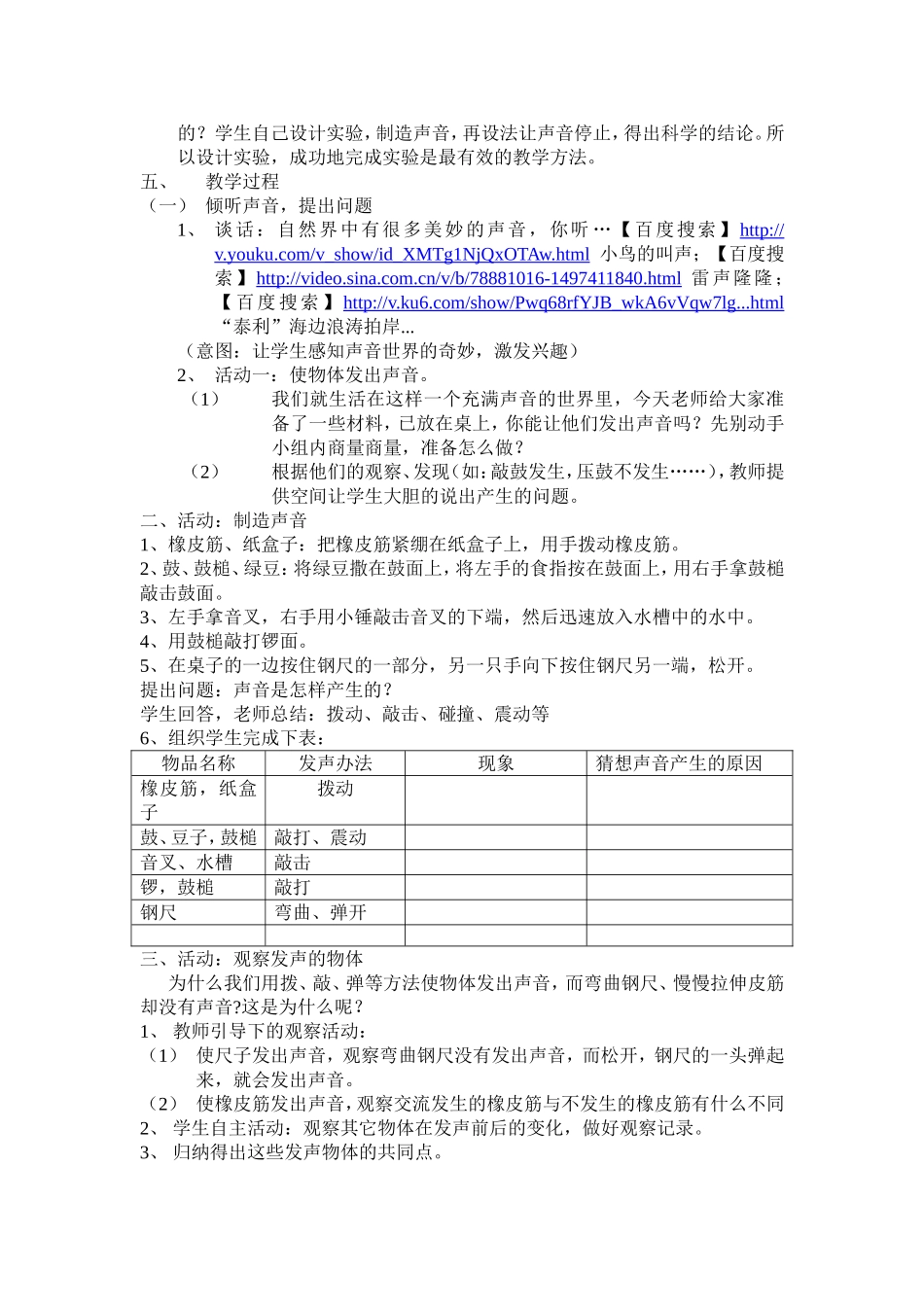

教案设计小学科学《声音的产生》一、教案背景1、面向学生:小学2、学科:科学3、课时:两课时4、学生课前准备:(1)纸盒子(2)橡皮筋(3)气球5、教师课前准备:(1)音叉(2)鼓(3)豆粒(4)锣(5)水槽(6)关于声音的视频资料二、教学目标1、通过观察、实验、探究和体验,知道“声音是由物体的震动产生的”。2、引导学生通过观察、比较发生时和不发声时物体的状态,探究声音产生的原因。3、组织学生设计实验,亲历探究过程,让他们体验探究的乐趣,从而激发探究自然规律的兴趣。三、教材分析声音存在于人们的日常生活中,与人们的生活息息相关,正因为如此,人类才不断探索声音的奥妙。教材设计了三个环节1、各种各样的声音。2、我们制造声音。3、探究声音产生的奥秘。对于大自然和生活中产生的各种声音,我通过百度搜索,让学生们听听小鸟的叫声,雷声,小提琴的声音以及车船的声音等,提示学生从生活经验入手,感受大自然的声音和身边的声音,感受声音的多样性,使学生认识到声音无时不在,无处不在。对于第二个环节,我让学生们利用身边准备的器材,制造各种各样的声音,让学生产生疑问:声音是怎么产生的?你是用什么方法使物体发出声音的?看看制造声音的过程中有什么新的发现?为学生创设和谐、愉悦的学习氛围。对于第三个环节的处理,我让学生按照“设计实验——实验验证——归纳总结”来探究声音产生的秘密。为此我们按照课前准备的实验材料设计了5个小实验。(1)用力拨动纸盒子上的橡皮筋。(2)敲鼓。并在鼓上放少许豆粒。(3)击打音叉,并把音叉放入水槽中。(4)敲锣。(5)在桌子的一边按住钢尺的一部分,另一只手向下按住钢尺另一端,松开。让学生观察有什么现象发生,并让学生反思:如何让声音停止?并用钢尺和橡皮筋作不一样的对比试验,让学生明白:声音的产生必须要有物体的振动,而不仅仅是动。四、教学方法本课的主题在于探究声音的产生,教师的教学方法不能像教数学那样有条理的思考计算,而是在于引导学生通过听声音产生疑问:声音是如何产生的?学生自己设计实验,制造声音,再设法让声音停止,得出科学的结论。所以设计实验,成功地完成实验是最有效的教学方法。五、教学过程(一)倾听声音,提出问题1、谈话:自然界中有很多美妙的声音,你听…【百度搜索】http://v.youku.com/v_show/id_XMTg1NjQxOTAw.html小鸟的叫声;【百度搜索】http://video.sina.com.cn/v/b/78881016-1497411840.html雷声隆隆;【百度搜索】http://v.ku6.com/show/Pwq68rfYJB_wkA6vVqw7lg...html“泰利”海边浪涛拍岸...(意图:让学生感知声音世界的奇妙,激发兴趣)2、活动一:使物体发出声音。(1)我们就生活在这样一个充满声音的世界里,今天老师给大家准备了一些材料,已放在桌上,你能让他们发出声音吗?先别动手小组内商量商量,准备怎么做?(2)根据他们的观察、发现(如:敲鼓发生,压鼓不发生……),教师提供空间让学生大胆的说出产生的问题。二、活动:制造声音1、橡皮筋、纸盒子:把橡皮筋紧绷在纸盒子上,用手拨动橡皮筋。2、鼓、鼓槌、绿豆:将绿豆撒在鼓面上,将左手的食指按在鼓面上,用右手拿鼓槌敲击鼓面。3、左手拿音叉,右手用小锤敲击音叉的下端,然后迅速放入水槽中的水中。4、用鼓槌敲打锣面。5、在桌子的一边按住钢尺的一部分,另一只手向下按住钢尺另一端,松开。提出问题:声音是怎样产生的?学生回答,老师总结:拨动、敲击、碰撞、震动等6、组织学生完成下表:物品名称发声办法现象猜想声音产生的原因橡皮筋,纸盒子拨动鼓、豆子,鼓槌敲打、震动音叉、水槽敲击锣,鼓槌敲打钢尺弯曲、弹开三、活动:观察发声的物体为什么我们用拨、敲、弹等方法使物体发出声音,而弯曲钢尺、慢慢拉伸皮筋却没有声音?这是为什么呢?1、教师引导下的观察活动:(1)使尺子发出声音,观察弯曲钢尺没有发出声音,而松开,钢尺的一头弹起来,就会发出声音。(2)使橡皮筋发出声音,观察交流发生的橡皮筋与不发生的橡皮筋有什么不同2、学生自主活动:观察其它物体在发声前后的变化,做好观察记录。3、归纳得出这些发声物体的共同点。第二课时四、活动:观察震动...