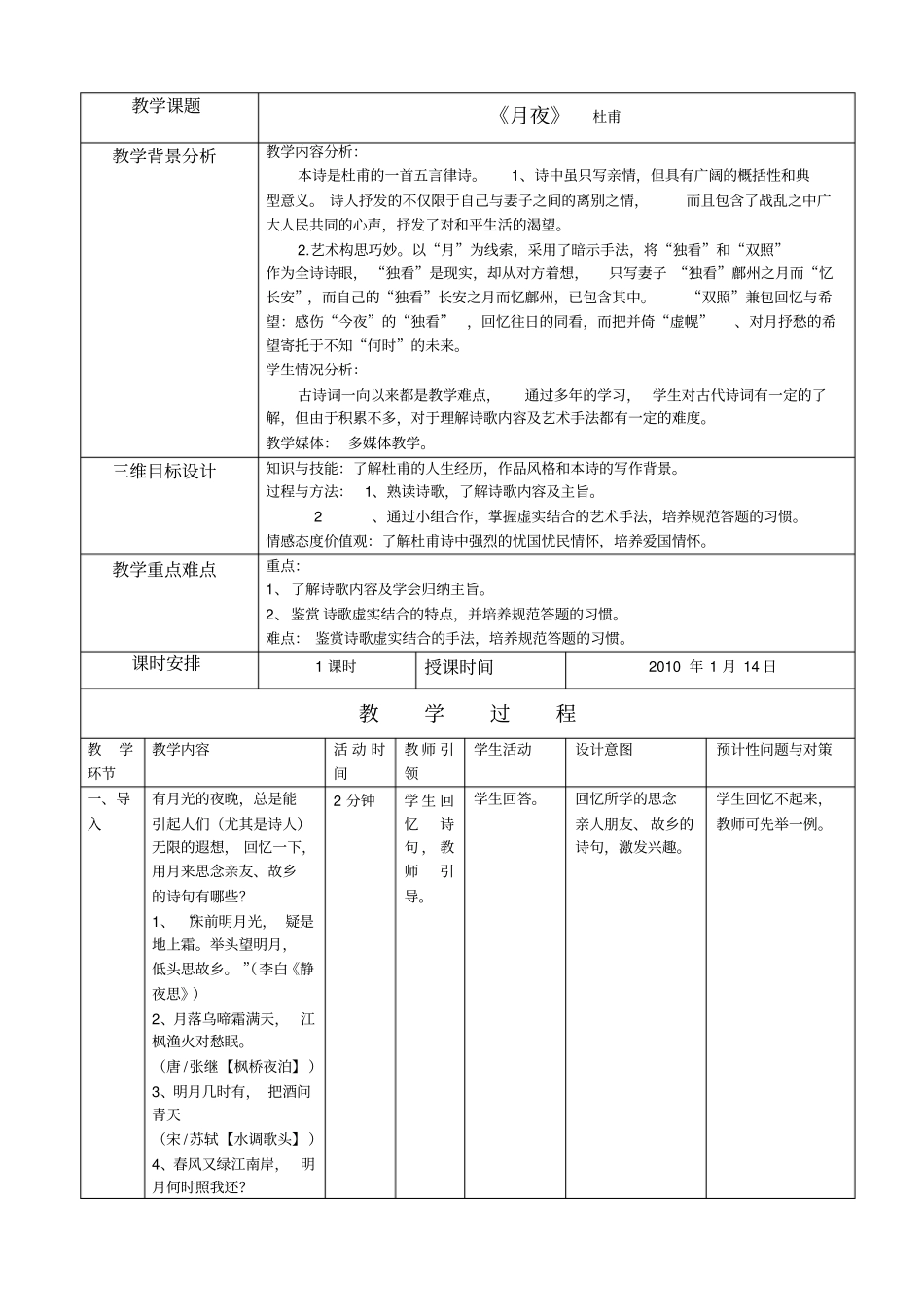

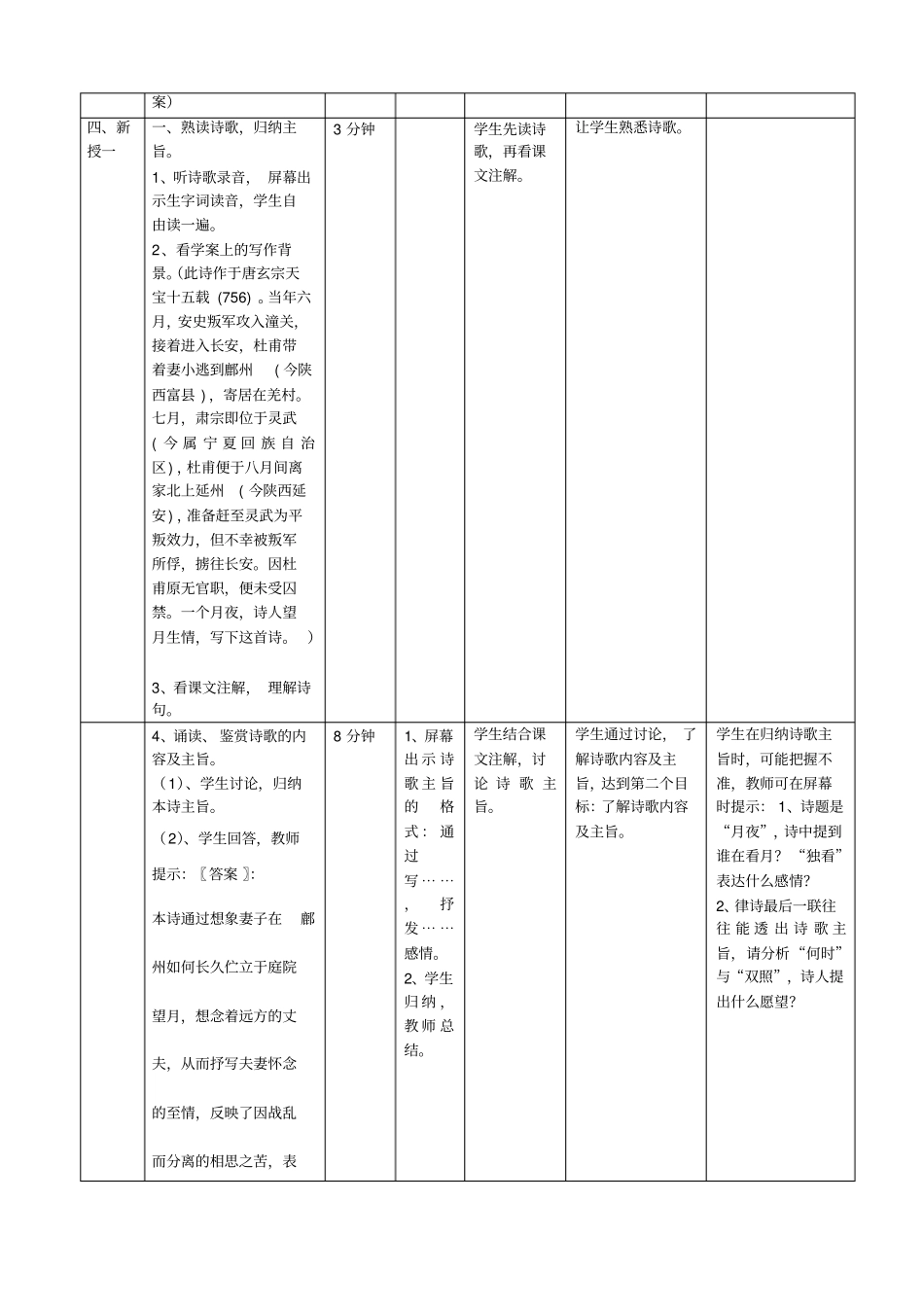

教学课题《月夜》杜甫教学背景分析教学内容分析:本诗是杜甫的一首五言律诗。1、诗中虽只写亲情,但具有广阔的概括性和典型意义。诗人抒发的不仅限于自己与妻子之间的离别之情,而且包含了战乱之中广大人民共同的心声,抒发了对和平生活的渴望。2.艺术构思巧妙。以“月”为线索,采用了暗示手法,将“独看”和“双照”作为全诗诗眼,“独看”是现实,却从对方着想,只写妻子“独看”鄜州之月而“忆长安”,而自己的“独看”长安之月而忆鄜州,已包含其中。“双照”兼包回忆与希望:感伤“今夜”的“独看”,回忆往日的同看,而把并倚“虚幌”、对月抒愁的希望寄托于不知“何时”的未来。学生情况分析:古诗词一向以来都是教学难点,通过多年的学习,学生对古代诗词有一定的了解,但由于积累不多,对于理解诗歌内容及艺术手法都有一定的难度。教学媒体:多媒体教学。三维目标设计知识与技能:了解杜甫的人生经历,作品风格和本诗的写作背景。过程与方法:1、熟读诗歌,了解诗歌内容及主旨。2、通过小组合作,掌握虚实结合的艺术手法,培养规范答题的习惯。情感态度价值观:了解杜甫诗中强烈的忧国忧民情怀,培养爱国情怀。教学重点难点重点:1、了解诗歌内容及学会归纳主旨。2、鉴赏诗歌虚实结合的特点,并培养规范答题的习惯。难点:鉴赏诗歌虚实结合的手法,培养规范答题的习惯。课时安排1课时授课时间2010年1月14日教学过程教学环节教学内容活动时间教师引领学生活动设计意图预计性问题与对策一、导入有月光的夜晚,总是能引起人们(尤其是诗人)无限的遐想,回忆一下,用月来思念亲友、故乡的诗句有哪些?1、“床前明月光,疑是地上霜。举头望明月,低头思故乡。”(李白《静夜思》)2、月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠。(唐/张继【枫桥夜泊】)3、明月几时有,把酒问青天(宋/苏轼【水调歌头】)4、春风又绿江南岸,明月何时照我还?2分钟学生回忆诗句,教师引导。学生回答。回忆所学的思念亲人朋友、故乡的诗句,激发兴趣。学生回忆不起来,教师可先举一例。(宋/王安石【泊船瓜洲】)5、露从今夜白,月是故乡明。(唐/杜甫【月夜忆舍弟】)6、我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。(李白《闻王昌龄左迁遥有此寄》)二、出示学习目标知识与技能:了解杜甫的人生经历,作品风格和本诗的写作背景。过程与方法:1、熟读诗歌,通过小组合作,了解诗歌内容及主旨。2、掌握虚实结合的艺术手法,培养规范答题的习惯。情感态度价值观:了解杜甫诗中强烈的忧国忧民情怀,培养深厚的爱国情怀。1分钟三、复习杜甫的人生经历、诗歌风格:1、杜甫,字,曾奔蜀投严武,为检校工部员外郎,世人因此称其为。他的诗歌整体风格可用四个字概括,就是。他的诗歌忧国忧民,真实感人,安史之乱时期的重大历史事件在其诗中都有反映;他的诗歌还提供了战乱时期生动的社会生活画面,诗作富于精神,故称。他在诗歌创作上各体兼工,遣词造句,精工巧妙,艺术成就极其突出,后人称他为。2、杜甫20岁以后可分为四个时期(略,见学2分钟学生一边口头回答,一边在屏幕打出答案。学生口头回答温故而知新,达到第一个目标:“知识与技能目标:了解杜甫的人生经历,作品风格”。除诗歌风格,学会可能忘记以外,其他可根据课文注解或《学海导航》,找出答案。案)四、新授一一、熟读诗歌,归纳主旨。1、听诗歌录音,屏幕出示生字词读音,学生自由读一遍。2、看学案上的写作背景。(此诗作于唐玄宗天宝十五载(756)。当年六月,安史叛军攻入潼关,接着进入长安,杜甫带着妻小逃到鄜州(今陕西富县),寄居在羌村。七月,肃宗即位于灵武(今属宁夏回族自治区),杜甫便于八月间离家北上延州(今陕西延安),准备赶至灵武为平叛效力,但不幸被叛军所俘,掳往长安。因杜甫原无官职,便未受囚禁。一个月夜,诗人望月生情,写下这首诗。)3、看课文注解,理解诗句。3分钟学生先读诗歌,再看课文注解。让学生熟悉诗歌。4、诵读、鉴赏诗歌的内容及主旨。(1)、学生讨论,归纳本诗主旨。(2)、学生回答,教师提示:〖答案〗:本诗通过想象妻子在鄜州如何长久伫立于庭院望月,想念着远方的丈夫,从而抒写夫妻怀念的至情,反映了因战...