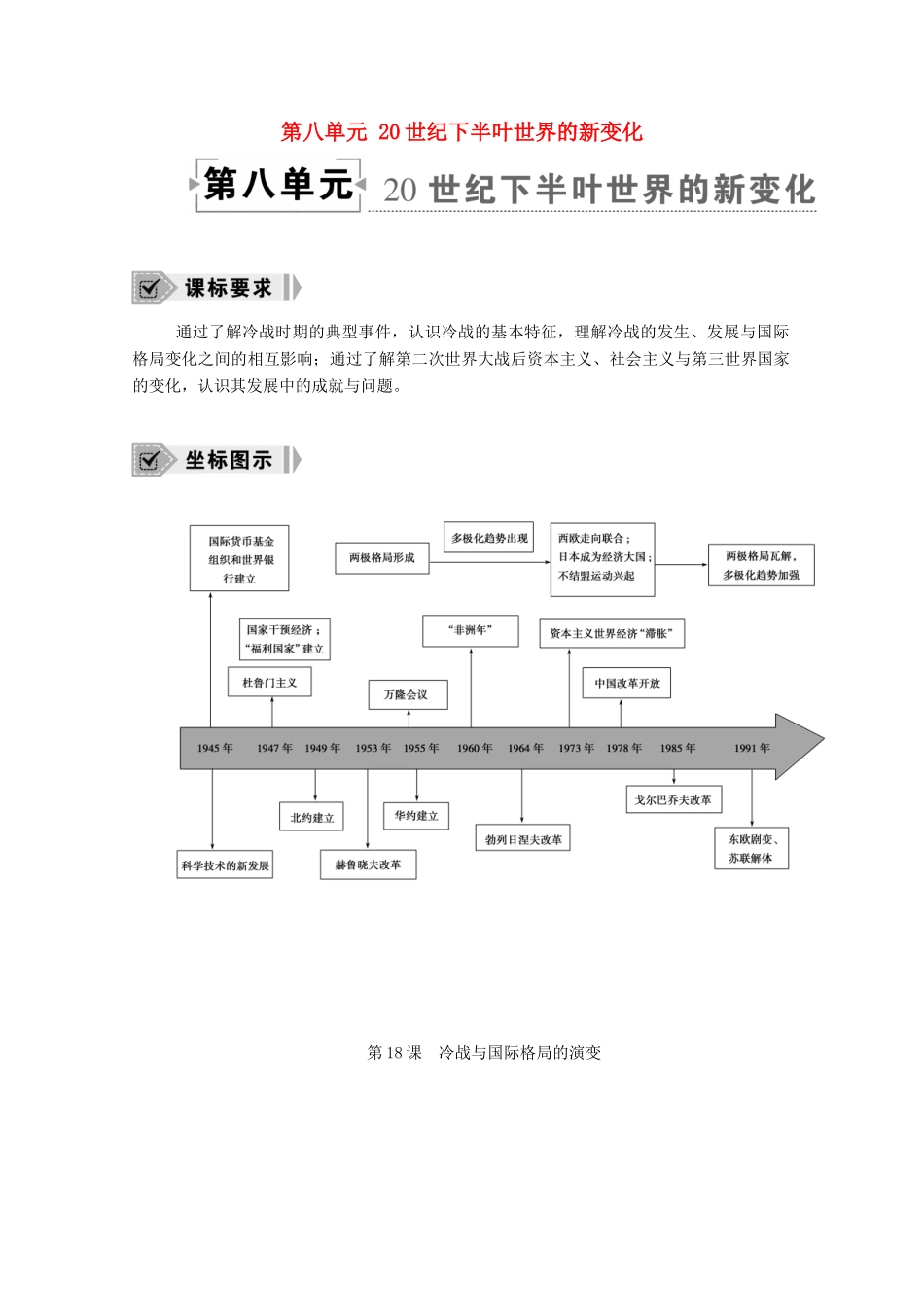

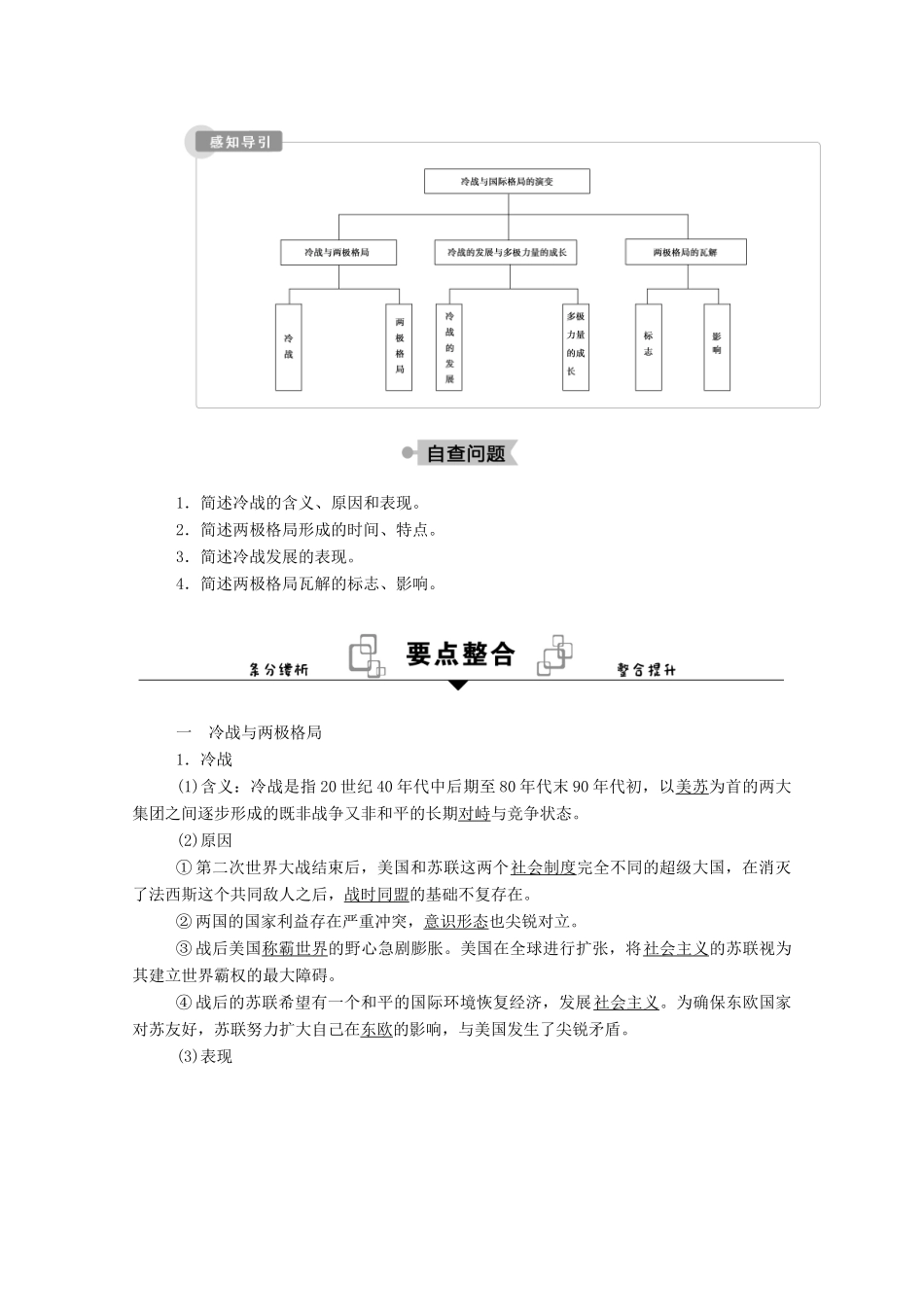

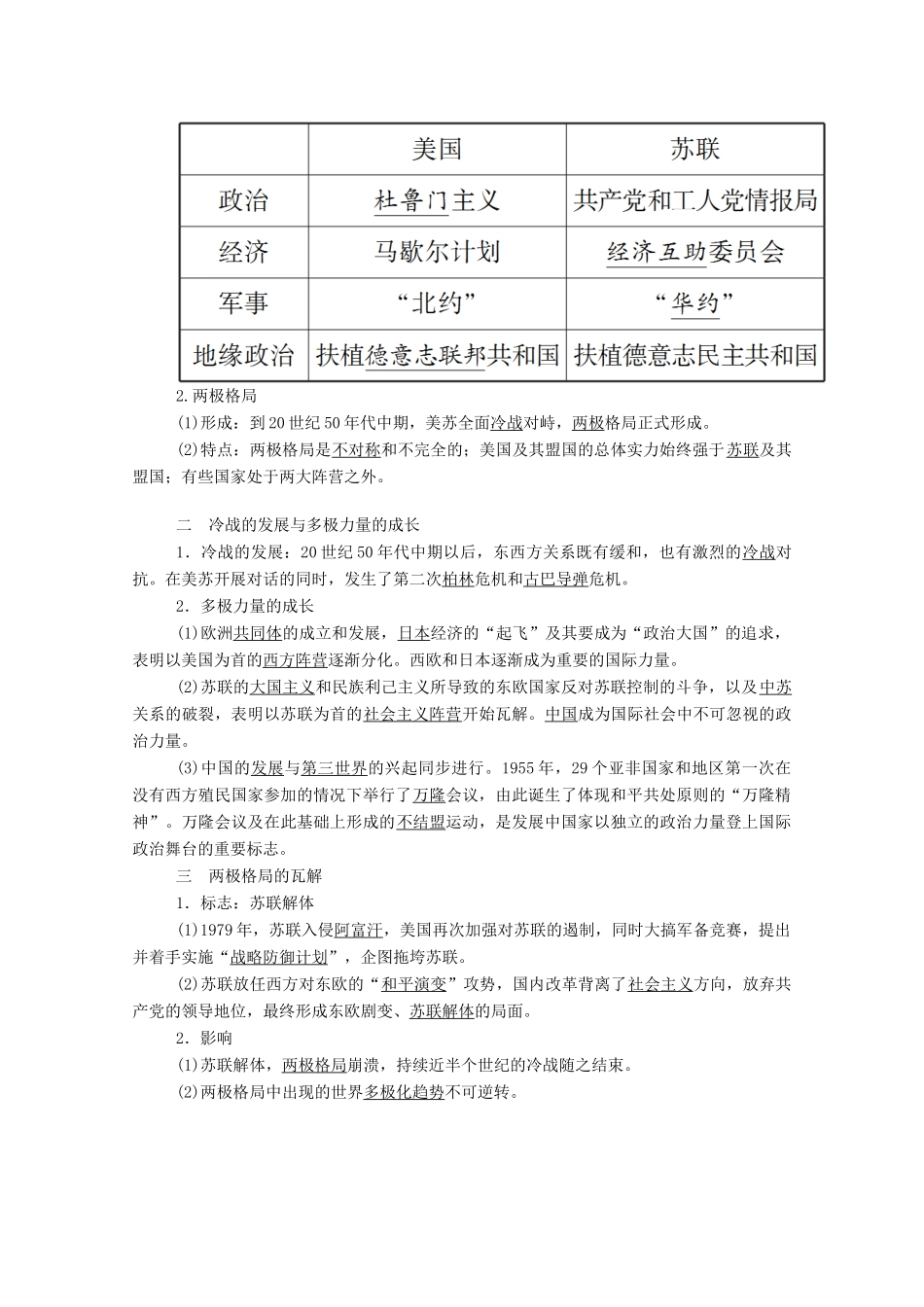

第八单元20世纪下半叶世界的新变化通过了解冷战时期的典型事件,认识冷战的基本特征,理解冷战的发生、发展与国际格局变化之间的相互影响;通过了解第二次世界大战后资本主义、社会主义与第三世界国家的变化,认识其发展中的成就与问题。第18课冷战与国际格局的演变1.简述冷战的含义、原因和表现。2.简述两极格局形成的时间、特点。3.简述冷战发展的表现。4.简述两极格局瓦解的标志、影响。一冷战与两极格局1.冷战(1)含义:冷战是指20世纪40年代中后期至80年代末90年代初,以美苏为首的两大集团之间逐步形成的既非战争又非和平的长期对峙与竞争状态。(2)原因①第二次世界大战结束后,美国和苏联这两个社会制度完全不同的超级大国,在消灭了法西斯这个共同敌人之后,战时同盟的基础不复存在。②两国的国家利益存在严重冲突,意识形态也尖锐对立。③战后美国称霸世界的野心急剧膨胀。美国在全球进行扩张,将社会主义的苏联视为其建立世界霸权的最大障碍。④战后的苏联希望有一个和平的国际环境恢复经济,发展社会主义。为确保东欧国家对苏友好,苏联努力扩大自己在东欧的影响,与美国发生了尖锐矛盾。(3)表现2.两极格局(1)形成:到20世纪50年代中期,美苏全面冷战对峙,两极格局正式形成。(2)特点:两极格局是不对称和不完全的;美国及其盟国的总体实力始终强于苏联及其盟国;有些国家处于两大阵营之外。二冷战的发展与多极力量的成长1.冷战的发展:20世纪50年代中期以后,东西方关系既有缓和,也有激烈的冷战对抗。在美苏开展对话的同时,发生了第二次柏林危机和古巴导弹危机。2.多极力量的成长(1)欧洲共同体的成立和发展,日本经济的“起飞”及其要成为“政治大国”的追求,表明以美国为首的西方阵营逐渐分化。西欧和日本逐渐成为重要的国际力量。(2)苏联的大国主义和民族利己主义所导致的东欧国家反对苏联控制的斗争,以及中苏关系的破裂,表明以苏联为首的社会主义阵营开始瓦解。中国成为国际社会中不可忽视的政治力量。(3)中国的发展与第三世界的兴起同步进行。1955年,29个亚非国家和地区第一次在没有西方殖民国家参加的情况下举行了万隆会议,由此诞生了体现和平共处原则的“万隆精神”。万隆会议及在此基础上形成的不结盟运动,是发展中国家以独立的政治力量登上国际政治舞台的重要标志。三两极格局的瓦解1.标志:苏联解体(1)1979年,苏联入侵阿富汗,美国再次加强对苏联的遏制,同时大搞军备竞赛,提出并着手实施“战略防御计划”,企图拖垮苏联。(2)苏联放任西方对东欧的“和平演变”攻势,国内改革背离了社会主义方向,放弃共产党的领导地位,最终形成东欧剧变、苏联解体的局面。2.影响(1)苏联解体,两极格局崩溃,持续近半个世纪的冷战随之结束。(2)两极格局中出现的世界多极化趋势不可逆转。主题一二战后的两极格局材料一今日世界已面临严重局势……几乎所有国家必在两种生活方式中选一种……集权政治之种子……在贫穷与争斗之劣土中蔓延及生长。重大责任及任务落到我们头上。——杜鲁门1947年在美国国会发表的演说材料二我们应该尽其所能,帮助世界恢复正常的经济状态,这是合乎逻辑的。否则就不可能有稳定的政治和有保障的和平。……我们的政策的目的是恢复世界上的行之有效的经济制度,从而使自由制度赖以存在的政治和社会条件能够出现。——马歇尔1947年6月在哈佛大学的演说[思考](1)材料一中“两种生活方式”指的是什么?“重大责任及任务落到我们头上”表明美国对外政策的目标是什么?(2)材料二中马歇尔所说“帮助世界恢复正常的经济状态”的含义是什么?他所说的“自由制度”是什么制度?答案:(1)方式:社会主义和资本主义。目标:遏制社会主义,称霸世界。(2)含义:帮助欧洲恢复战后经济。制度:资本主义制度。1.第二次世界大战后冷战局面形成的原因(1)美苏双方在意识形态、社会制度、国家利益等方面的对立。(2)美国把称霸世界道路上的障碍归罪于苏联和社会主义阵营,对苏联采取遏制政策;苏联对此针锋相对,采取相应政策进行对抗,更加强化了双方的对峙局面。2.“杜鲁门主义”和马歇尔计划的关系(1)联系:①“杜鲁门主义”是美国争夺世界霸权的宣...