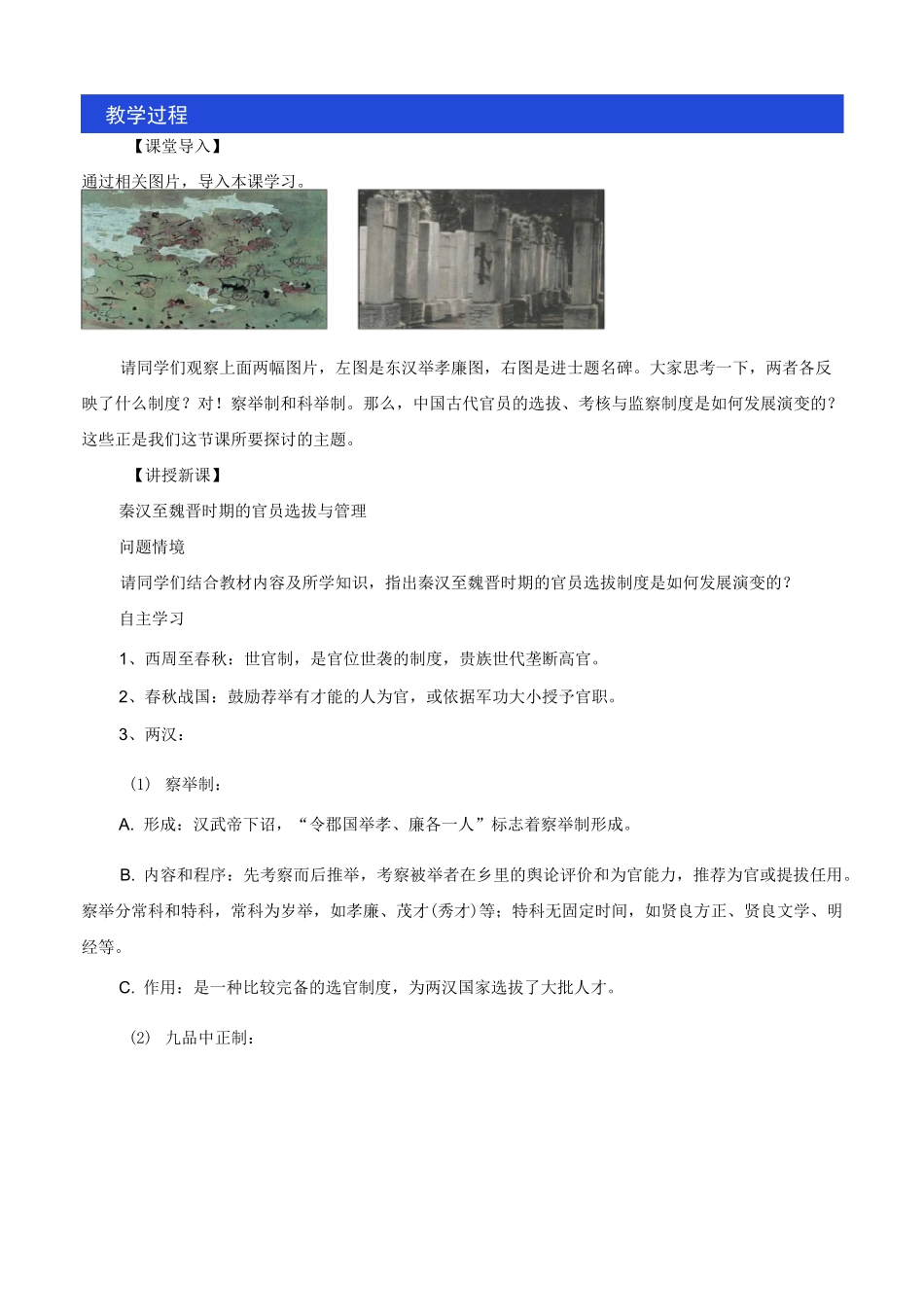

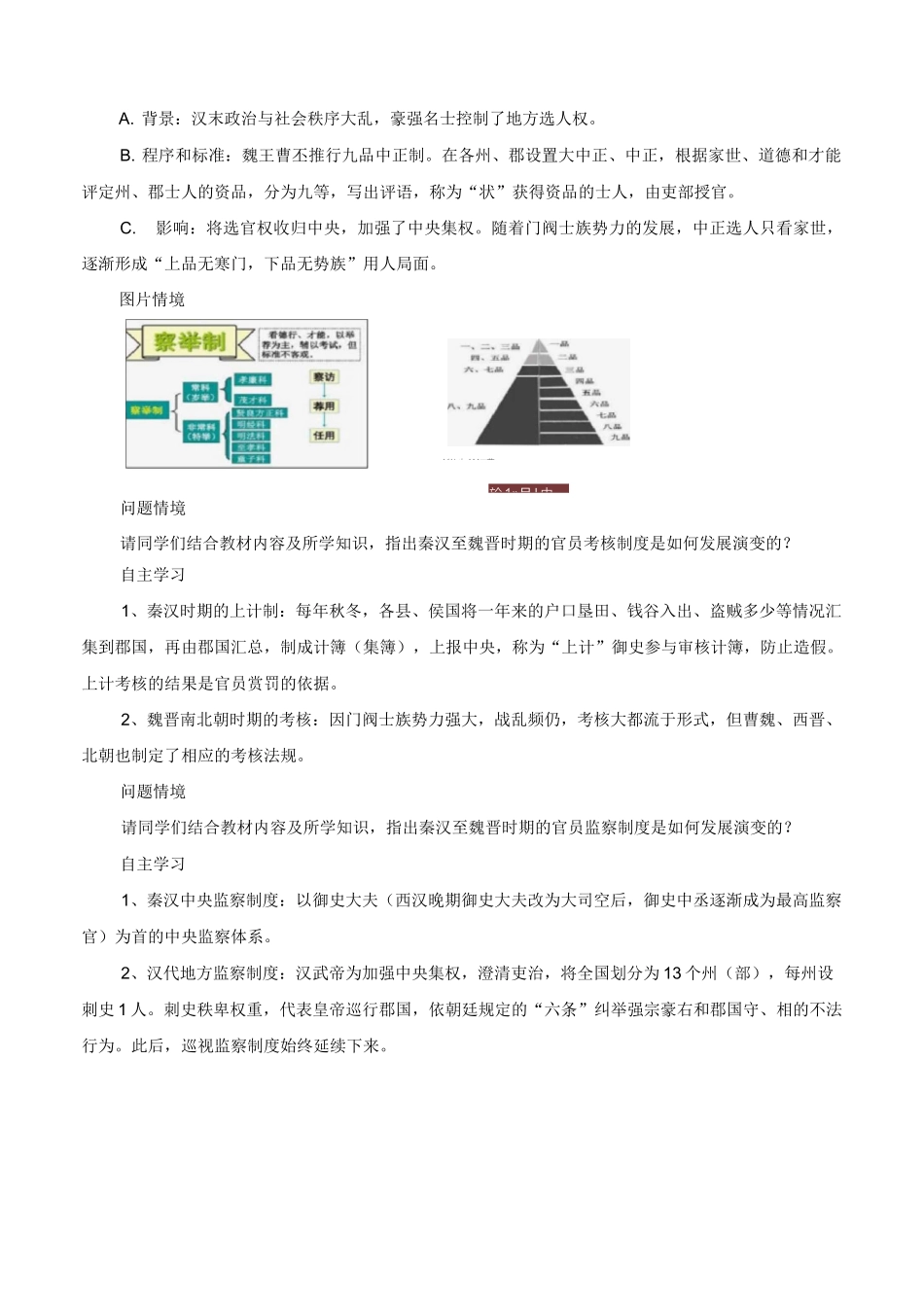

第二单元官员的选拔与管理第5课中国古代官员的选拔与管理教材分祈本课是统编版选择性必修1《国家制度与社会治理》第二单元第4课《中国古代官员的选拔、考核与监察》,本课通过三个子目(秦汉至魏晋时期的官员选拔与管理、隋唐至两宋时期的官员选拔与管理、明清时期的官员选拔与管理)讲述了中国古代官员的选拔、考核与监察制度的发展演变历程。教学目标与核心盍恭【唯物史观】通过学习,运用唯物辩证史观及有关理论,引导学生了解中国古代官员选拔方式的更迭过程和不同阶段的特征,并进行辩证评价,培养学生用历史唯物主义和辩证唯物主义分析历史问题的能力。【时空观念】通过《中国古代官员的选拔、考核与监察》教科书和配套课件,认识中国古代官员的选拔、考核与监察制度所处的特定时空环境,抓住其特定时空背景和阶段特征。【史料实证】通过历史图片和历史资料提出问题、设置悬念,认识中央集权体制下古代中国的官员考核和监察制度日益严密化、制度化,提高学生探究分析历史问题的能力。【历史解释】引导学生运用本课教材中文献资料所提供的有效信息,解读古代中国选官、考核和监察制度发生变化的特点与影响,培养有效解读材料、自主分析归纳知识的能力。【家国情怀】通过教学让学生理解中国古代文官制度发展过程中统治者的设计初衷,了解中国古代文官制度对于世界的影响。教学重难点1•重点:秦汉至明清的选官、考核与监察制度的内容2•难点:秦汉至明清的选官、考核与监察制度的特点与评价课前准备1.利用网络资源进行前期课前准备,提出问题请教师有目的性地准备课程资料。2•学生课前预习,查阅相关背景资料,搜集有关资料。教学过程【课堂导入】通过相关图片,导入本课学习。请同学们观察上面两幅图片,左图是东汉举孝廉图,右图是进士题名碑。大家思考一下,两者各反映了什么制度?对!察举制和科举制。那么,中国古代官员的选拔、考核与监察制度是如何发展演变的?这些正是我们这节课所要探讨的主题。【讲授新课】秦汉至魏晋时期的官员选拔与管理问题情境请同学们结合教材内容及所学知识,指出秦汉至魏晋时期的官员选拔制度是如何发展演变的?自主学习1、西周至春秋:世官制,是官位世袭的制度,贵族世代垄断高官。2、春秋战国:鼓励荐举有才能的人为官,或依据军功大小授予官职。3、两汉:(1)察举制:A.形成:汉武帝下诏,“令郡国举孝、廉各一人”标志着察举制形成。B.内容和程序:先考察而后推举,考察被举者在乡里的舆论评价和为官能力,推荐为官或提拔任用。察举分常科和特科,常科为岁举,如孝廉、茂才(秀才)等;特科无固定时间,如贤良方正、贤良文学、明经等。C.作用:是一种比较完备的选官制度,为两汉国家选拔了大批人才。(2)九品中正制:A.背景:汉末政治与社会秩序大乱,豪强名士控制了地方选人权。B.程序和标准:魏王曹丕推行九品中正制。在各州、郡设置大中正、中正,根据家世、道德和才能评定州、郡士人的资品,分为九等,写出评语,称为“状”获得资品的士人,由吏部授官。C.影响:将选官权收归中央,加强了中央集权。随着门阀士族势力的发展,中正选人只看家世,逐渐形成“上品无寒门,下品无势族”用人局面。图片情境问题情境请同学们结合教材内容及所学知识,指出秦汉至魏晋时期的官员考核制度是如何发展演变的?自主学习1、秦汉时期的上计制:每年秋冬,各县、侯国将一年来的户口垦田、钱谷入出、盗贼多少等情况汇集到郡国,再由郡国汇总,制成计簿(集簿),上报中央,称为“上计”御史参与审核计簿,防止造假。上计考核的结果是官员赏罚的依据。2、魏晋南北朝时期的考核:因门阀士族势力强大,战乱频仍,考核大都流于形式,但曹魏、西晋、北朝也制定了相应的考核法规。问题情境请同学们结合教材内容及所学知识,指出秦汉至魏晋时期的官员监察制度是如何发展演变的?自主学习1、秦汉中央监察制度:以御史大夫(西汉晚期御史大夫改为大司空后,御史中丞逐渐成为最高监察官)为首的中央监察体系。2、汉代地方监察制度:汉武帝为加强中央集权,澄清吏治,将全国划分为13个州(部),每州设刺史1人。刺史秩卑权重,代表皇帝巡行郡国,依朝廷规定的“六条...