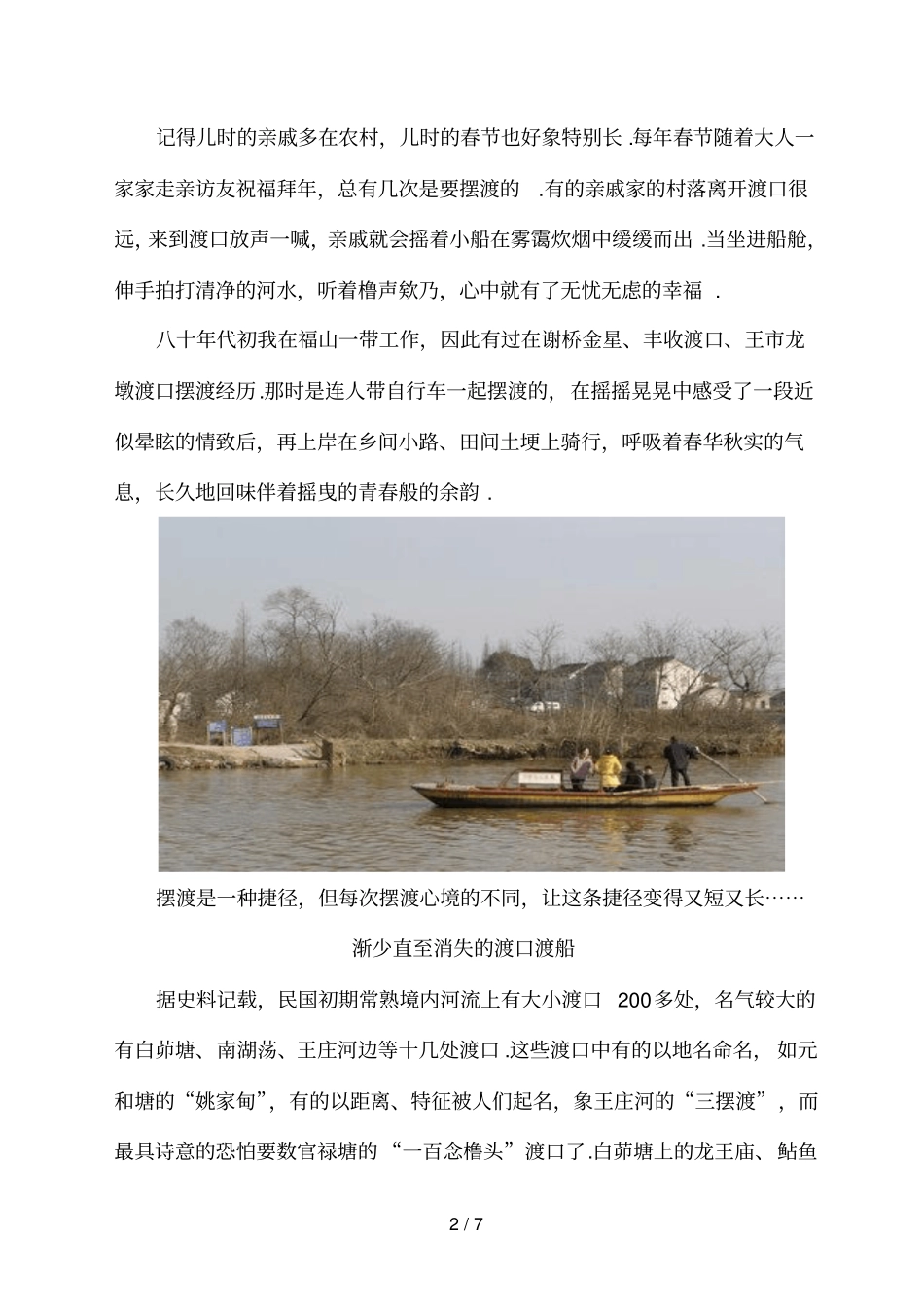

1/7渡口祭——为了消失的记忆家乡常熟素有江南水乡之称.因南承太湖诸水、北有长江宣泄而河网纵横交织、湖汊星罗棋布.江南水乡因为有了水的灵动,因此也就有了更多的诗意.“莲舟渔唱尚互答,落景在树犹堪游.小舟争渡各先去,独逆风波浑不忧.”是文人墨客泛舟尚湖、昆承湖时的心情写照.“渡客行僧日暮,归云去鸟天遥.”是商贾旅人的行迹留在水面上的涟漪,而“午树归农负担,夜邻返棹呼灯”更多的是溶入了水乡日常的农家风情⋯⋯这些古时常熟的诗人在江南水面上留下的诗行,随着水上交通的减少和渡口的消失正被人们逐渐淡忘.然而,渡口、渡船对于我来说是不会忘记的,就象我无法忘记“野渡无人舟自横”的诗句和那诗句在我心中留下的意境.怀念摆渡有了河就有了前行的水路,也就有了陆路横绝的阻隔.渡口是陆路似断还边的联结,是一处处通往目的地的捷径起点.而渡船则是一座座移动的桥.家乡的渡口绝大多数是为本地农民提供摆渡的,远道而来待渡的客旅不多.渡口边的生活场景也似江南水乡般恬静而显得平平淡淡,因此少了沈从文笔下那种渡口边的浪漫,也少了《边城》中为爱而痴痴守侯的渡口少女翠翠,很少听到因摆渡而发生的有些悲悯、有些酸楚的爱情故事⋯⋯然而,渡口和渡船,在我的记忆中不仅仅是一种待渡的所在、通过的方式,因为她曾经连着我童年时天真的记忆、青年时前行的感受和人生中一段在此岸和彼岸之间等待未果之果成熟的经历.2/7记得儿时的亲戚多在农村,儿时的春节也好象特别长.每年春节随着大人一家家走亲访友祝福拜年,总有几次是要摆渡的.有的亲戚家的村落离开渡口很远,来到渡口放声一喊,亲戚就会摇着小船在雾霭炊烟中缓缓而出.当坐进船舱,伸手拍打清净的河水,听着橹声欸乃,心中就有了无忧无虑的幸福.八十年代初我在福山一带工作,因此有过在谢桥金星、丰收渡口、王市龙墩渡口摆渡经历.那时是连人带自行车一起摆渡的,在摇摇晃晃中感受了一段近似晕眩的情致后,再上岸在乡间小路、田间土埂上骑行,呼吸着春华秋实的气息,长久地回味伴着摇曳的青春般的余韵.摆渡是一种捷径,但每次摆渡心境的不同,让这条捷径变得又短又长⋯⋯渐少直至消失的渡口渡船据史料记载,民国初期常熟境内河流上有大小渡口200多处,名气较大的有白茆塘、南湖荡、王庄河边等十几处渡口.这些渡口中有的以地名命名,如元和塘的“姚家甸”,有的以距离、特征被人们起名,象王庄河的“三摆渡”,而最具诗意的恐怕要数官禄塘的“一百念橹头”渡口了.白茆塘上的龙王庙、鲇鱼3/7口渡口曾经也是有名的渡口,在这里摆渡,仿佛是白茆山歌撑开了碧水⋯⋯上个世纪五十年代,常熟的渡口仍有百道以上.但随着公路桥梁的逐渐增多,到1985年时候常熟境内渡口减至56处.渡船因河面的宽阔不同或渡口人流量多少,使用的船只也不同.水乡很多的农家因自留地和田亩就在隔河的不远处,摆渡成了每日劳作和出行的必须,他们用的根本不能叫船,木盆、菱桶也就成了农家的微型渡船.一些地处偏僻渡口则设置缆渡,在河两岸钉上木桩,木桩上两根缆绳系在小船首尾,行人在船上自己拉绳过渡.而一些大河上的渡船经历过竹筏、木船、铁驳的更替.2005年5月10日,随着辛庄镇新阳大道全线贯通和新阳大桥单幅通车,常熟唯一的镇渡口——张家甸渡口完成了它的历史使命,于当日撤消,常熟成为内河无渡市.张家甸——最后的渡口从苏常公路离辛庄二、三公里处一直向西,到张家甸约有三公里半的路程.2005年春节前,听家在辛庄的同事说,张家甸是我市最后一道渡口,不久将要撤渡.为了保存和加深对一种特有交通方式在江南水乡消失的记忆,2月20日我去了一次张家甸渡口.坐在黄桃元当值的铁制渡船上,随着一批批辛庄、杨园的村民来来回回穿梭于周塘河的两岸.摆渡的客人上到渡船或在离岸前将一元、五角的硬币自动投放在舱板上.当我也象渡客将几枚硬币投向舱板的时候,老船工死活不肯收我的钱.那天,我的心情和黄桃元一样复杂.7月底当我再次来到渡口,渡口周围的一切都已改变了当初的模样:候渡亭已圯废,不同时期分别由港监所、海事局和安全生产管理委员会在两岸树立4/7的“标志牌”、“安全管理通知”和“渡口守则”均已拔除.要追溯张家甸渡口的历史...