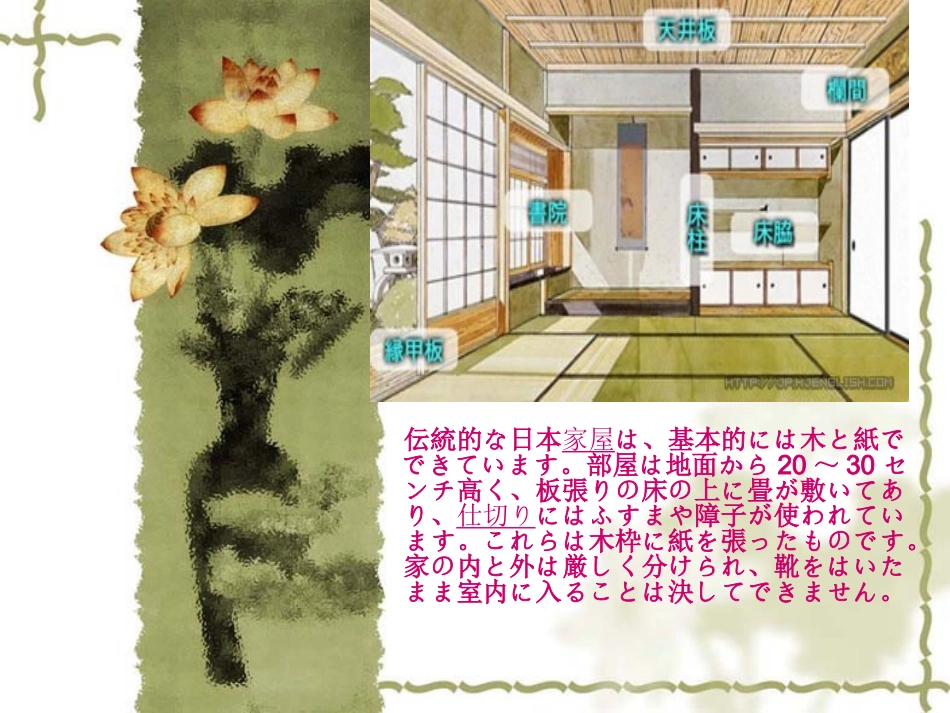

日本の住宅たんす|衣橱たんすは、衣類や小道具を収納する木製の家具です。伝統的な日本のたんすは、収納しやすいように引き出しと引き戸を組み合わせてあり、角が傷まないように金具で補強されているものもあります。伝統的な日本家屋は、基本的には木と紙でできています。部屋は地面から20~30センチ高く、板張りの床の上に畳が敷いてあり、仕切りにはふすまや障子が使われています。これらは木枠に紙を張ったものです。家の内と外は厳しく分けられ、靴をはいたまま室内に入ることは決してできません。風鈴|风铃風鈴は、ガラスや金属、陶器でできた小さな鈴で、主に夏の間、家の軒先などに釣り下げます。鈴の下方には、短冊とよばれる長方形の紙片が付いており、ここには日本の古い詩や歌が書かれています。短冊が風を受けると鈴が鳴ります。湿気が多くてむし暑い日本の夏ですが、風鈴が風に搖れる音は、日本人にとっては一服の清涼剤なのです。畳|榻榻米畳は平安時代(794~1185)から使われていましたが、当時は人が座る場所にだけ敷いており、部屋中に敷くようになったのは室町時代(1392~1573)からです。畳の台は乾燥したわらを重ねて縫ってあり、その上にいぐさで編んだ畳表をかぶせてあります。畳1枚は約90センチ×180センチで、和室の広さは畳の枚数で表されます。なお、畳の縁を踏むと傷みが早いため、踏まないのがマナーです。畳は最初、位の高い人のためのクッションとして使われました。その後、茶室の床として定着し、広く庶民の部屋にも使われるようになりました。畳の上では靴をはいてはいけません。また、縁はふまないようにします。茶道では茶碗を畳の縁からどの位置に置くかが決められています。こたつ|被炉こたつは、日本人の「畳の上に座る生活」にマッチした暖房器具です。木製のテーブルを布団で覆い、中に火のついた炭が入っている陶器を入れておきます。すると内部が温まるので、腰まで布団で覆って座ると体が温まります。現在では炭ではなく、テーブルの裏面にある電気ヒーターで温めます。西洋の暖炉のように、日本では冬に、このこたつを囲んで家族がくつろぐのです。欄間|隔窗部屋と部屋の仕切りの上部に、通風採光目的で設け・られたもので、ふつうは格子や透かし彫りの装飾が施されています床の間|壁龛床の間は、和室の壁面に設けられた、一畳か半畳程度の部分で、掛軸や生け花を飾る場所です。床は板張りで、周囲より一段高くなっているのがふつうです。古くは神を拝むための場所だったのですが、室町時代(1392~1573)から安土桃山時代(1573~1603)にかけて造り付けとなり、座敷の装飾的性質を持つものになりました。しかし最近の集合住宅には、床の間のない間取りも多く見られます。風鈴|风铃風鈴は、ガラスや金属、陶器でできた小さな鈴で、主に夏の間、家の軒先などに釣り下げます。鈴の下方には、短冊とよばれる長方形の紙片が付いており、ここには日本の古い詩や歌が書かれています。短冊が風を受けると鈴が鳴ります。湿気が多くてむし暑い日本の夏ですが、風鈴が風に搖れる音は、日本人にとっては一服の清涼剤なのです。ふすま|隔扇ふすまは、畳の部屋を仕切ったり、押し入れの戸として使ったりします。裏表には、和紙の下張りの上に厚い紙が張られ、この紙の上に美しい模様や絵が描かれているので、インテリアとしても優れています。部屋の雰囲気を変えるには、このふすま紙を張り替えればいいのです。布団|被褥布団は日本の布団は日本の寝具で、で、敷き布団とと掛け布団とがあります。中にとがあります。中には綿やは綿や羽毛がが詰められています。います。ベッドのベッドのマットレスにあたるのにあたるのが敷き布団で、その上にシーツが敷き布団で、その上にシーツを敷きます。を敷きます。毛布などと一緒になどと一緒に上に掛けるのが掛け布団です。上に掛けるのが掛け布団です。日本は日本は湿気が多いので、天気のが多いので、天気のいい日には布団を日に当てていい日には布団を日に当てて乾燥させます。...