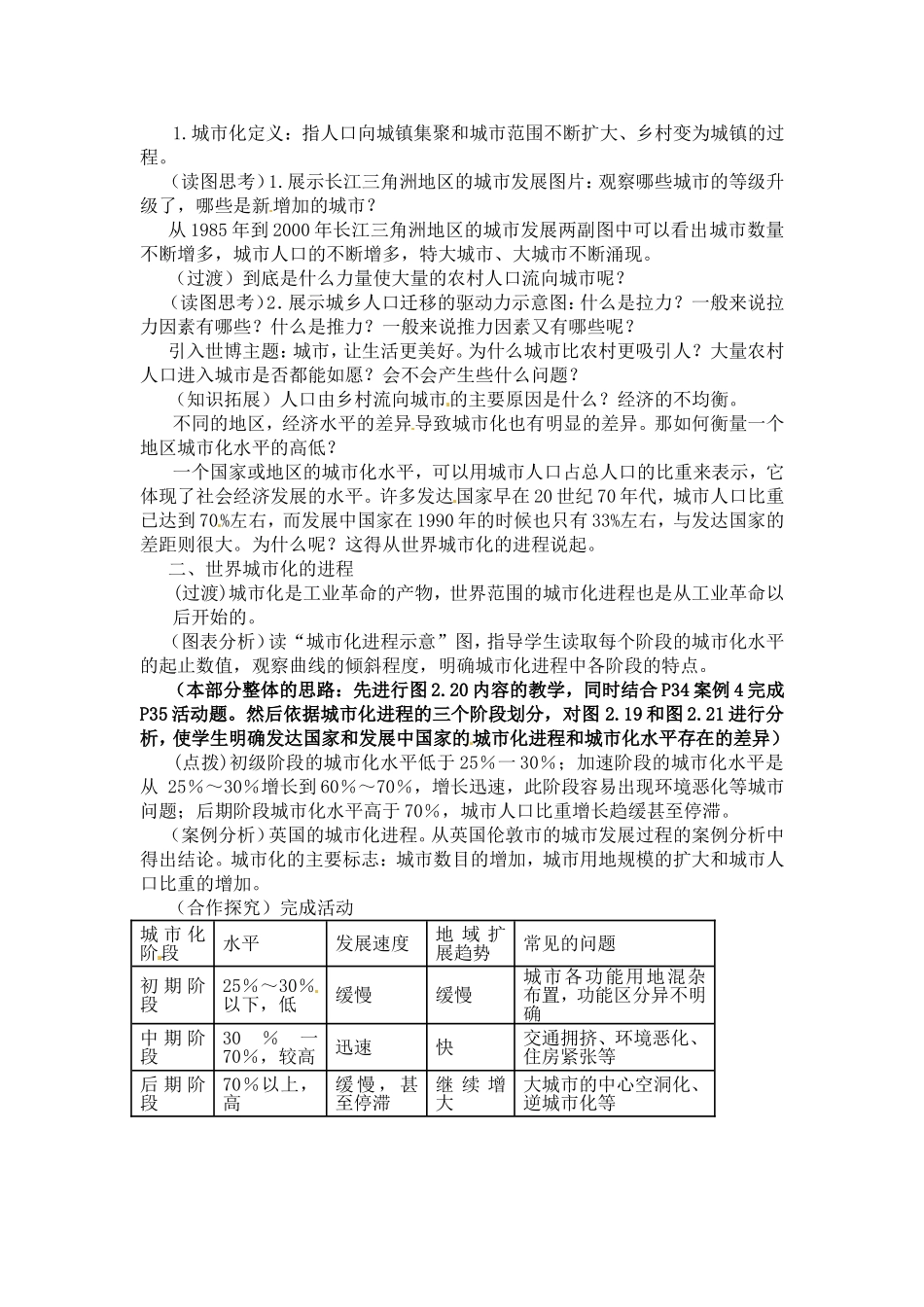

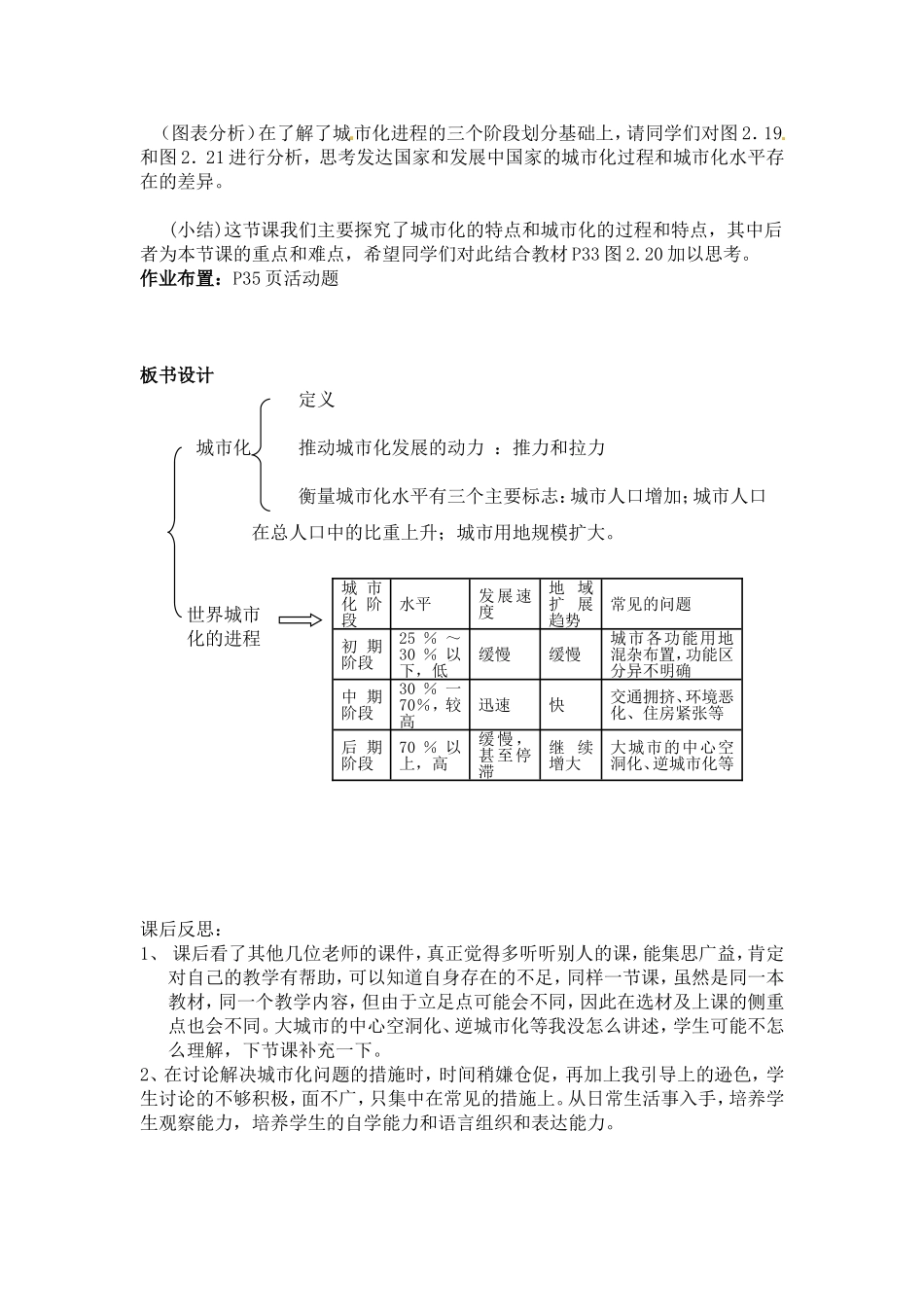

第三节《城市化》第一课时教学设计教材分析本章共分三节,第一节从城市的外部轮廓到城市内部空间结构,遵循的是从内到外的逻辑顺序;第二节又从多个城市的角度,遵循由局部到整体的原则,比较不同等级城市的服务功能;本节内容则是在前两节的基础上,从静态到动态研究城市的发展变化过程,即城市化。主要介绍城市化的内涵及其进程,并在此基础上分析城市化对地理环境的影响,进而提出解决措施。本节课为城市化的第一课时,主要研究城市化的内涵及其进程,为下节课分析城市化对地理环境的影响并提出解决措施提供理论基础。学情分析:本节主要面对的是高一年级的学生,因为他们每个人都是城市中的一员,所以对城市并不陌生。他们每个人都会对城市的发展、变化有所认识,只是不能运用地理学科的专业术语去描述、解释城市化现象。本节课要做的就是指导学生从地理学科的角度、运用地理专业术语去描述、理解城市化过程。教学目标:知识与技能目标:1.理解城市化的概念、主要标志,了解推动城市化发展的主要因素。2.运用有关资料,概括城市化的过程和各阶段的特点。3.解释城市化对自然地理环境的改变,不合理的城市化带来的环境问题;针对问题,提出如何降低城市化对地理环境影响的措施。过程与方法目标:1.读图分析讨论法。2.案例教学法。3.自主合作探究。情感态度价值观:1.通过学习,学生能用全面的、辨证的、发展的观点来看待城市化过程中积极的一面及出现的问题。2.通过发达国家与发展中国家城市化进程的盛与衰的对比分析,学生认识到发展中国家有待于增强自身的经济实力,从中找到一条中国城市化发展的道路。教学重点:1.城市化的概念、主要标志及城市化的过程和各阶段的特点;2.城市化带来的环境问题。教学难点:城市化的过程和各阶段的特点教学方法:资料分析、案例探究与问题式讨论教具准备:多媒体课件教学过程:播放歌曲《春天的故事》,简述深圳的发展变化,接着简述本地县城的发展变化。(情景创设)投影上海市的人口和城市规模变化图,从上海市近几年城市面积的不断扩大,城市人口的不断增多,由此可以看出,上海这个城市的人口和面积在不断的增加。通常,我们把这一变化过程称为城市化。一、城市化的含义1.城市化定义:指人口向城镇集聚和城市范围不断扩大、乡村变为城镇的过程。(读图思考)1.展示长江三角洲地区的城市发展图片:观察哪些城市的等级升级了,哪些是新增加的城市?从1985年到2000年长江三角洲地区的城市发展两副图中可以看出城市数量不断增多,城市人口的不断增多,特大城市、大城市不断涌现。(过渡)到底是什么力量使大量的农村人口流向城市呢?(读图思考)2.展示城乡人口迁移的驱动力示意图:什么是拉力?一般来说拉力因素有哪些?什么是推力?一般来说推力因素又有哪些呢?引入世博主题:城市,让生活更美好。为什么城市比农村更吸引人?大量农村人口进入城市是否都能如愿?会不会产生些什么问题?(知识拓展)人口由乡村流向城市的主要原因是什么?经济的不均衡。不同的地区,经济水平的差异导致城市化也有明显的差异。那如何衡量一个地区城市化水平的高低?一个国家或地区的城市化水平,可以用城市人口占总人口的比重来表示,它体现了社会经济发展的水平。许多发达国家早在20世纪70年代,城市人口比重已达到70%左右,而发展中国家在1990年的时候也只有33%左右,与发达国家的差距则很大。为什么呢?这得从世界城市化的进程说起。二、世界城市化的进程(过渡)城市化是工业革命的产物,世界范围的城市化进程也是从工业革命以后开始的。(图表分析)读“城市化进程示意”图,指导学生读取每个阶段的城市化水平的起止数值,观察曲线的倾斜程度,明确城市化进程中各阶段的特点。(本部分整体的思路:先进行图2.20内容的教学,同时结合P34案例4完成P35活动题。然后依据城市化进程的三个阶段划分,对图2.19和图2.21进行分析,使学生明确发达国家和发展中国家的城市化进程和城市化水平存在的差异)(点拨)初级阶段的城市化水平低于25%一30%;加速阶段的城市化水平是从25%~30%增长到60%~70%,增长迅速,此阶段容易出现环境恶化等城市问题;后期阶段城市化...