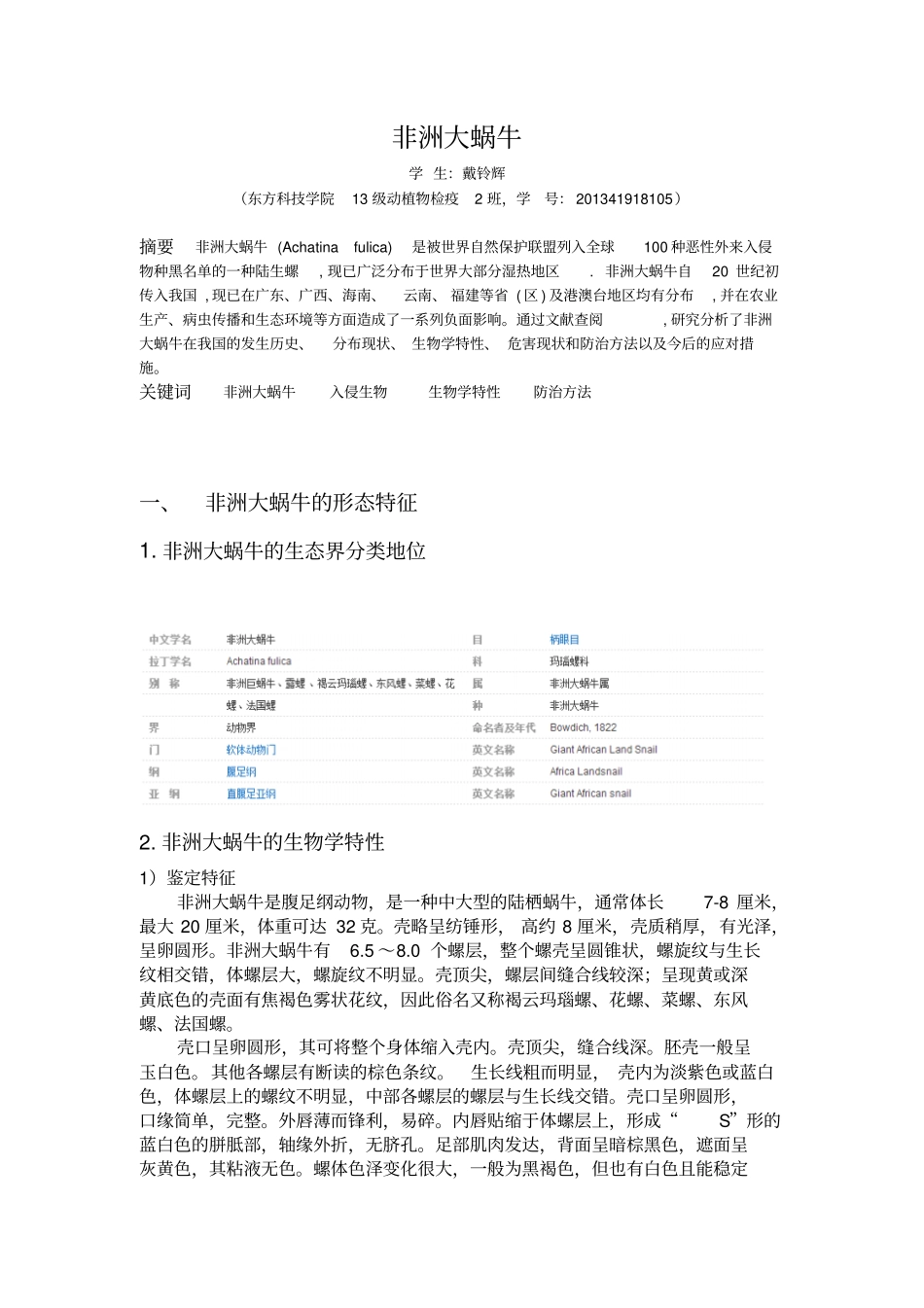

湖南农业大学课程论文学院:东方科技学院班级:13级动植物检疫2班姓名:戴铃辉学号:201341918105课程论文题目:非洲大蜗牛课程名称:入侵生物学评阅成绩:评阅意见:成绩评定教师签名:日期:年月日非洲大蜗牛学生:戴铃辉(东方科技学院13级动植物检疫2班,学号:201341918105)摘要非洲大蜗牛(Achatinafulica)是被世界自然保护联盟列入全球100种恶性外来入侵物种黑名单的一种陆生螺,现已广泛分布于世界大部分湿热地区.非洲大蜗牛自20世纪初传入我国,现已在广东、广西、海南、云南、福建等省(区)及港澳台地区均有分布,并在农业生产、病虫传播和生态环境等方面造成了一系列负面影响。通过文献查阅,研究分析了非洲大蜗牛在我国的发生历史、分布现状、生物学特性、危害现状和防治方法以及今后的应对措施。关键词非洲大蜗牛入侵生物生物学特性防治方法一、非洲大蜗牛的形态特征1.非洲大蜗牛的生态界分类地位2.非洲大蜗牛的生物学特性1)鉴定特征非洲大蜗牛是腹足纲动物,是一种中大型的陆栖蜗牛,通常体长7-8厘米,最大20厘米,体重可达32克。壳略呈纺锤形,高约8厘米,壳质稍厚,有光泽,呈卵圆形。非洲大蜗牛有6.5~8.0个螺层,整个螺壳呈圆锥状,螺旋纹与生长纹相交错,体螺层大,螺旋纹不明显。壳顶尖,螺层间缝合线较深;呈现黄或深黄底色的壳面有焦褐色雾状花纹,因此俗名又称褐云玛瑙螺、花螺、菜螺、东风螺、法国螺。壳口呈卵圆形,其可将整个身体缩入壳内。壳顶尖,缝合线深。胚壳一般呈玉白色。其他各螺层有断读的棕色条纹。生长线粗而明显,壳内为淡紫色或蓝白色,体螺层上的螺纹不明显,中部各螺层的螺层与生长线交错。壳口呈卵圆形,口缘简单,完整。外唇薄而锋利,易碎。内唇贴缩于体螺层上,形成“S”形的蓝白色的胼胝部,轴缘外折,无脐孔。足部肌肉发达,背面呈暗棕黑色,遮面呈灰黄色,其粘液无色。螺体色泽变化很大,一般为黑褐色,但也有白色且能稳定遗传的变异品种,螺体色泽不能作为鉴定的依据。2)不同时期的特点卵:卵为椭圆形,色泽乳白或淡青黄色,外壳石灰质,富含碳酸钙,长4.5-7mm,宽4-5mm,体积约35-85mm3。幼螺:刚孵化的螺为2.5个螺层,各螺层增长缓慢,壳面为黄或深黄底色,似成螺。其鉴定特征为有壳,外形呈长卵圆形。成螺:成体壳长一般为7-8厘米,最大则可长到超过20厘米。3)生活习性及生活史非洲大蜗牛食性广而杂,幼螺多为腐食性,主要取食动植物残体、地衣、藻类和真菌,成螺一般取食各种瓜果蔬菜的叶片和各种草本植物以及真菌,饥饿时也可取食纸张和同类尸体,甚至能啃食和消化坚硬的物体。其摄食量很大,每日食量相当于自身重量的十分之一。非洲大蜗牛具有昼伏夜出性、群居性等特点,一般晚上20:00以后开始爬出活动,晚上21:00---23:00点为活动高峰期,次日凌晨5:00左右返回原栖居地或就近隐藏。非洲大蜗牛雌雄同体,异体交配,繁殖能力强,生长5个月即可交配产卵,交配时间一般在晚上21:00~23:00,卵产于腐殖质多而潮湿的的土层中或较潮湿的枯草堆、垃圾堆中。从交配到产卵需5~7d,一次可产卵150-300粒,孵化仅需7~10d;初孵幼螺一般在3~4d后开始取食。在我国南方,非洲大蜗牛每年可产卵4次,平均寿命5~6年,一生产卵可达6000余粒。4)生长环境适于生长、繁殖的地区为南北回归线之间的潮湿温热地带,栖息于阴暗潮湿的杂草丛、农田、菜园、果园、房屋墙角等隐蔽处,以及腐殖质多而疏松的土壤表层、枯草堆中、乱石穴下、枯枝落叶层下。非洲大蜗牛生活的适宜气温为15-38℃。土壤湿度为45%-85%:最适宜的气温为20-32℃,土壤湿度为55%-75%。当气温低于14℃,土壤湿度低于40%或气温超过39℃.土壤湿度达90%以上时。非洲大蜗牛会产生蜡封进行休眠或滞育,即非洲大蜗牛会将整个身体缩回壳中,并通过分泌黏液形成保护膜而进入休眠或滞育状态。其耐饥能力惊人,在无水、无食物的条件下可存活8个月之久。三、非洲大蜗牛的发展史1.传播历史原产于东非的马达加斯加。18世纪英国的传教士将它们带到印度,东南亚一带。1921年,陈嘉庚先生创办厦门大学时,从南洋引进了一些植物物种,无意之中将隐藏在植物根部等处的非洲大蜗牛带进了厦大。...