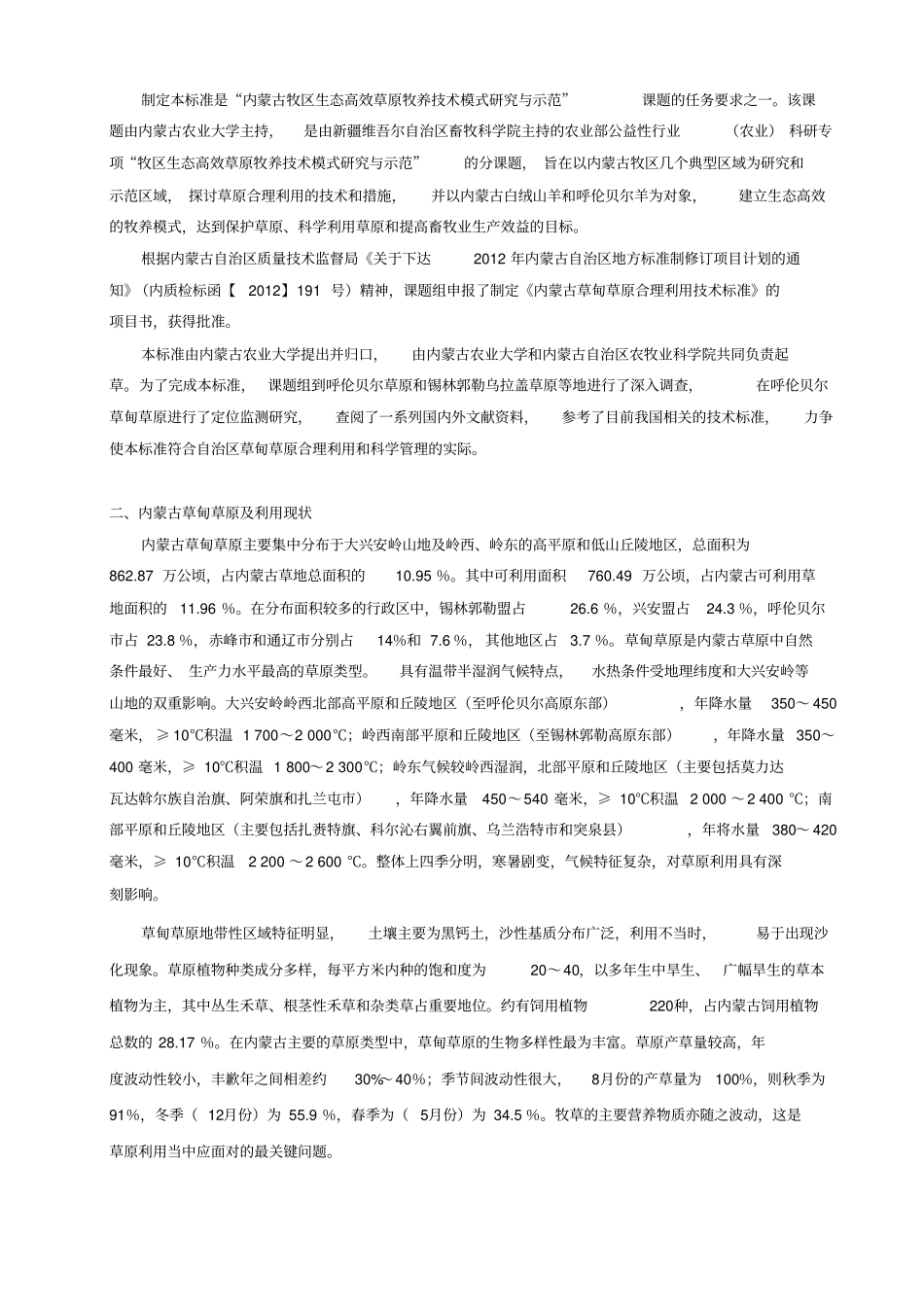

内蒙古自治区地方标准内蒙古草甸草原合理利用技术标准编制说明2014年12月12日一、任务来源及起草单位制定本标准是“内蒙古牧区生态高效草原牧养技术模式研究与示范”课题的任务要求之一。该课题由内蒙古农业大学主持,是由新疆维吾尔自治区畜牧科学院主持的农业部公益性行业(农业)科研专项“牧区生态高效草原牧养技术模式研究与示范”的分课题,旨在以内蒙古牧区几个典型区域为研究和示范区域,探讨草原合理利用的技术和措施,并以内蒙古白绒山羊和呼伦贝尔羊为对象,建立生态高效的牧养模式,达到保护草原、科学利用草原和提高畜牧业生产效益的目标。根据内蒙古自治区质量技术监督局《关于下达2012年内蒙古自治区地方标准制修订项目计划的通知》(内质检标函【2012】191号)精神,课题组申报了制定《内蒙古草甸草原合理利用技术标准》的项目书,获得批准。本标准由内蒙古农业大学提出并归口,由内蒙古农业大学和内蒙古自治区农牧业科学院共同负责起草。为了完成本标准,课题组到呼伦贝尔草原和锡林郭勒乌拉盖草原等地进行了深入调查,在呼伦贝尔草甸草原进行了定位监测研究,查阅了一系列国内外文献资料,参考了目前我国相关的技术标准,力争使本标准符合自治区草甸草原合理利用和科学管理的实际。二、内蒙古草甸草原及利用现状内蒙古草甸草原主要集中分布于大兴安岭山地及岭西、岭东的高平原和低山丘陵地区,总面积为862.87万公顷,占内蒙古草地总面积的10.95%。其中可利用面积760.49万公顷,占内蒙古可利用草地面积的11.96%。在分布面积较多的行政区中,锡林郭勒盟占26.6%,兴安盟占24.3%,呼伦贝尔市占23.8%,赤峰市和通辽市分别占14%和7.6%,其他地区占3.7%。草甸草原是内蒙古草原中自然条件最好、生产力水平最高的草原类型。具有温带半湿润气候特点,水热条件受地理纬度和大兴安岭等山地的双重影响。大兴安岭岭西北部高平原和丘陵地区(至呼伦贝尔高原东部),年降水量350~450毫米,≥10℃积温1700~2000℃;岭西南部平原和丘陵地区(至锡林郭勒高原东部),年降水量350~400毫米,≥10℃积温1800~2300℃;岭东气候较岭西湿润,北部平原和丘陵地区(主要包括莫力达瓦达斡尔族自治旗、阿荣旗和扎兰屯市),年降水量450~540毫米,≥10℃积温2000~2400℃;南部平原和丘陵地区(主要包括扎赉特旗、科尔沁右翼前旗、乌兰浩特市和突泉县),年将水量380~420毫米,≥10℃积温2200~2600℃。整体上四季分明,寒暑剧变,气候特征复杂,对草原利用具有深刻影响。草甸草原地带性区域特征明显,土壤主要为黑钙土,沙性基质分布广泛,利用不当时,易于出现沙化现象。草原植物种类成分多样,每平方米内种的饱和度为20~40,以多年生中旱生、广幅旱生的草本植物为主,其中丛生禾草、根茎性禾草和杂类草占重要地位。约有饲用植物220种,占内蒙古饲用植物总数的28.17%。在内蒙古主要的草原类型中,草甸草原的生物多样性最为丰富。草原产草量较高,年度波动性较小,丰歉年之间相差约30%~40%;季节间波动性很大,8月份的产草量为100%,则秋季为91%,冬季(12月份)为55.9%,春季为(5月份)为34.5%。牧草的主要营养物质亦随之波动,这是草原利用当中应面对的最关键问题。长期以来,该类草原主要利用方式是放牧和打草。放牧主要在夏秋季进行。冬春季也进行放牧,但由于冬春季饲草供应量少,为了维持畜牧业生产的最低需求,打贮青干草进行补饲,平衡季节间饲草供应量,使得打草场的选择和合理利用成为草原管理和合理利用的重要课题。同时,冬春季节放牧受气候影响较大,当降雪较多时,会限制放牧活动。打草就成为应对气候影响的关键环节。20世纪80年代开始在牧区实施的草畜双承包责任制政策,解决了草甸草原地区草原利用中的“吃大锅饭”问题,落实了以家庭经营为主的草场使用权。同时,《中华人民共和国草原法》和《内蒙古自治区草原管理条例》的实施,使开垦草原的行为受到遏制。但是,草场承包以后,传统上大规模的游牧和转场放牧生产方式也失去了生存条件。要求在畜牧业经营方式和草原利用、管理方式上必须做出重大调整,以适应政策的转变。事实上,这种转变的过程十分...