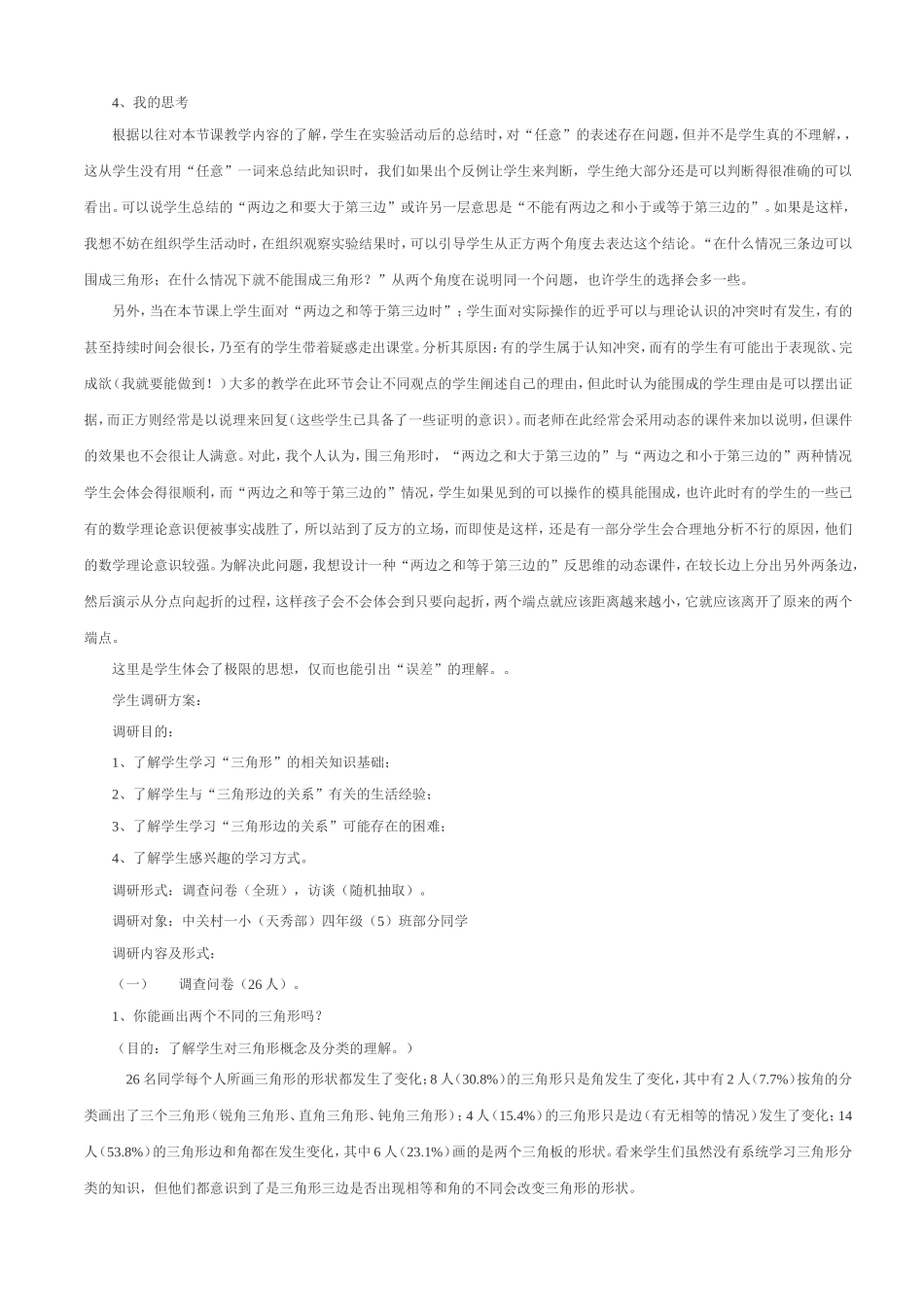

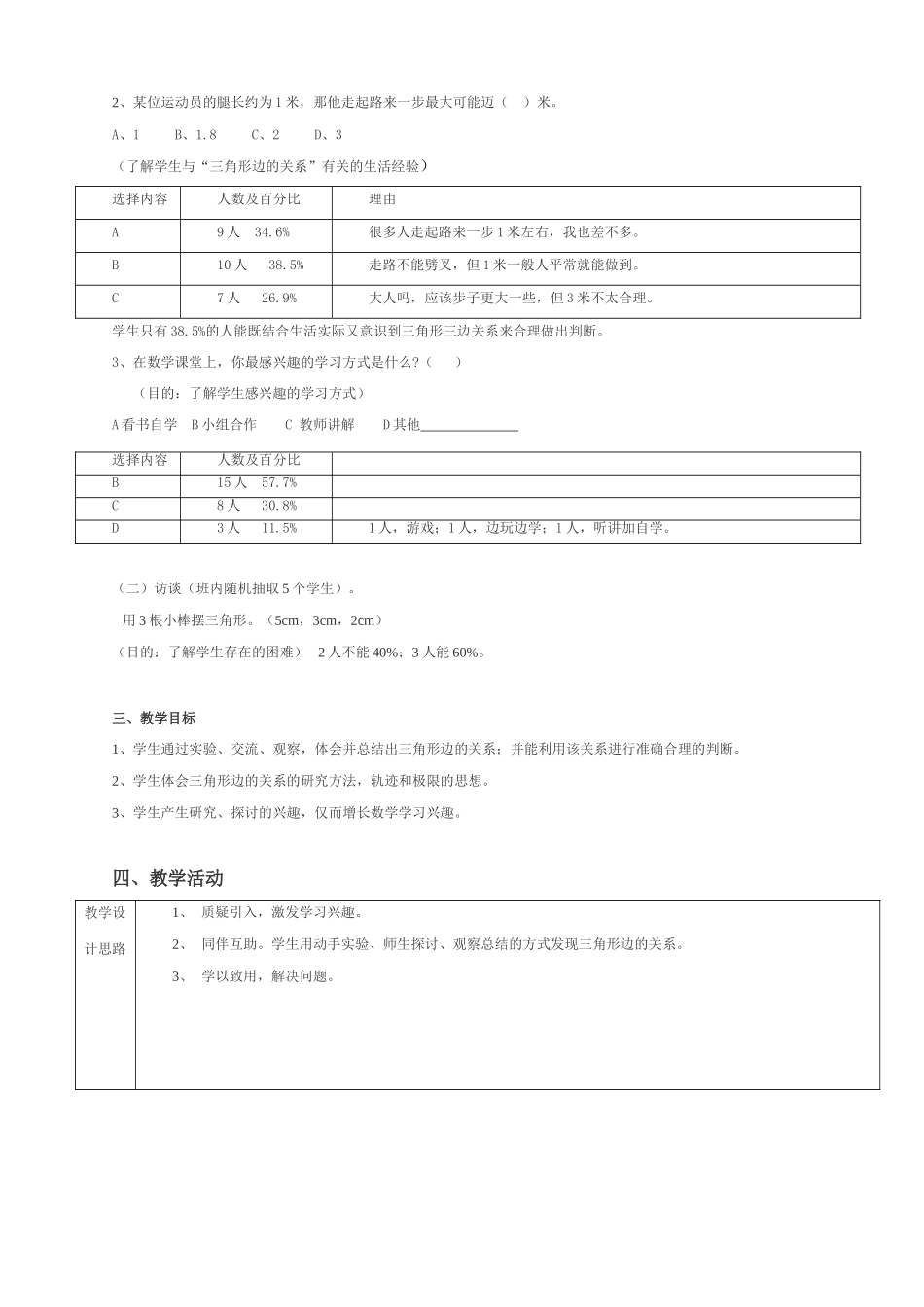

北京市海淀区中关村第一小学教学内容:本内容是四年级下册第30,31页“三角形边的关系”。一、教学内容分析:1、教材编写意图本课内容《探索与发现(二)——三角形边的关系》安排在新世纪北师大版小学数学教材四年级下册。该单元主要包括:图形的分类1课时;三角形的分类;探索与发现(一)——三角形边内角和;探索与发现(二)——三角形边的关系(三个内容共5课时);四边形的分类1课时;图案的欣赏1课时。本节内容为探索与发现(二)——三角形边的关系。本节内容,意在通过学生动手操作,收集、观察数据之间的关系,通过交流,发现三角形三条边之间的关系:“三角形任意两边的和大于第三边”;并能应用该结论判断所给条件能否围成三角形。教材先是安排“摆一摆”,选择四组长度有典型性的小棒,让学生摆后将结果填入记录表中,记录表中主要体现图形情况和任意两边的和与另一条边的大小比较,学生通过对标的观察得出结论“三角形任意两边的和大于第三边”;在练一练部分,(1)(2)题采取数形结合,(1)让学生判断每组小棒是否能摆成三角形,(2)融入了判断与全面考虑;(3)学生需要想象、判断并归纳规律;(4)知两边长度,求第三边的一道开放题目,学生的全面考虑问题能力。2、教学内容的数学核心思想图形性质的研究方法;极限和轨迹的思想。3、我的思考:本节内容是一个探索发现的内容,应带给学生一种研究的意识、一种研究方法的意识。这个内容所提供的是一种学生活动的学习方式,这种学习方式为学生创设了更多地参与空间,培养其动手、动口及合作的能力,学生也比较感兴趣;所以我认为应理解教材的用意,多给学生独立探索发现知识的时空,教师把教学环节有机的过渡好,当学生获取知识的本质后,教师再设计一些和本节内容有关的、具有挑战性的题目,让学生在自我实现中获得快乐。二、学生分析1、学生已有的知识基础鉴于本学期进行此内容的教学,学生对两点之间直线最短,三角形的分类及内角和都没有系统学习。学生已有的知识基础为三角形的认识,即三角形的定义理解。2、已有的生活经验和学习经验、已有经验与新知识的结合点。全体学生能够通过变换三角形的角或是使边是否相等来区别三角形的形状,说明在他们的头脑中不同的三角形绝不是简单的大小、方向的变化。有38.5%的学生已经有了一定三角形边的关系的意识。3、学生的兴趣点和困难学生57.7%比较热衷于小组合作式的学习方式;60%的学生对两边之和等于第三边的情况认为可以摆成三角形,没有产生数学性思考。4、我的思考根据以往对本节课教学内容的了解,学生在实验活动后的总结时,对“任意”的表述存在问题,但并不是学生真的不理解,,这从学生没有用“任意”一词来总结此知识时,我们如果出个反例让学生来判断,学生绝大部分还是可以判断得很准确的可以看出。可以说学生总结的“两边之和要大于第三边”或许另一层意思是“不能有两边之和小于或等于第三边的”。如果是这样,我想不妨在组织学生活动时,在组织观察实验结果时,可以引导学生从正方两个角度去表达这个结论。“在什么情况三条边可以围成三角形;在什么情况下就不能围成三角形?”从两个角度在说明同一个问题,也许学生的选择会多一些。另外,当在本节课上学生面对“两边之和等于第三边时”;学生面对实际操作的近乎可以与理论认识的冲突时有发生,有的甚至持续时间会很长,乃至有的学生带着疑惑走出课堂。分析其原因:有的学生属于认知冲突,而有的学生有可能出于表现欲、完成欲(我就要能做到!)大多的教学在此环节会让不同观点的学生阐述自己的理由,但此时认为能围成的学生理由是可以摆出证据,而正方则经常是以说理来回复(这些学生已具备了一些证明的意识)。而老师在此经常会采用动态的课件来加以说明,但课件的效果也不会很让人满意。对此,我个人认为,围三角形时,“两边之和大于第三边的”与“两边之和小于第三边的”两种情况学生会体会得很顺利,而“两边之和等于第三边的”情况,学生如果见到的可以操作的模具能围成,也许此时有的学生的一些已有的数学理论意识便被事实战胜了,所以站到了反方的立场,而即使是这样,还是有一部分学生会...