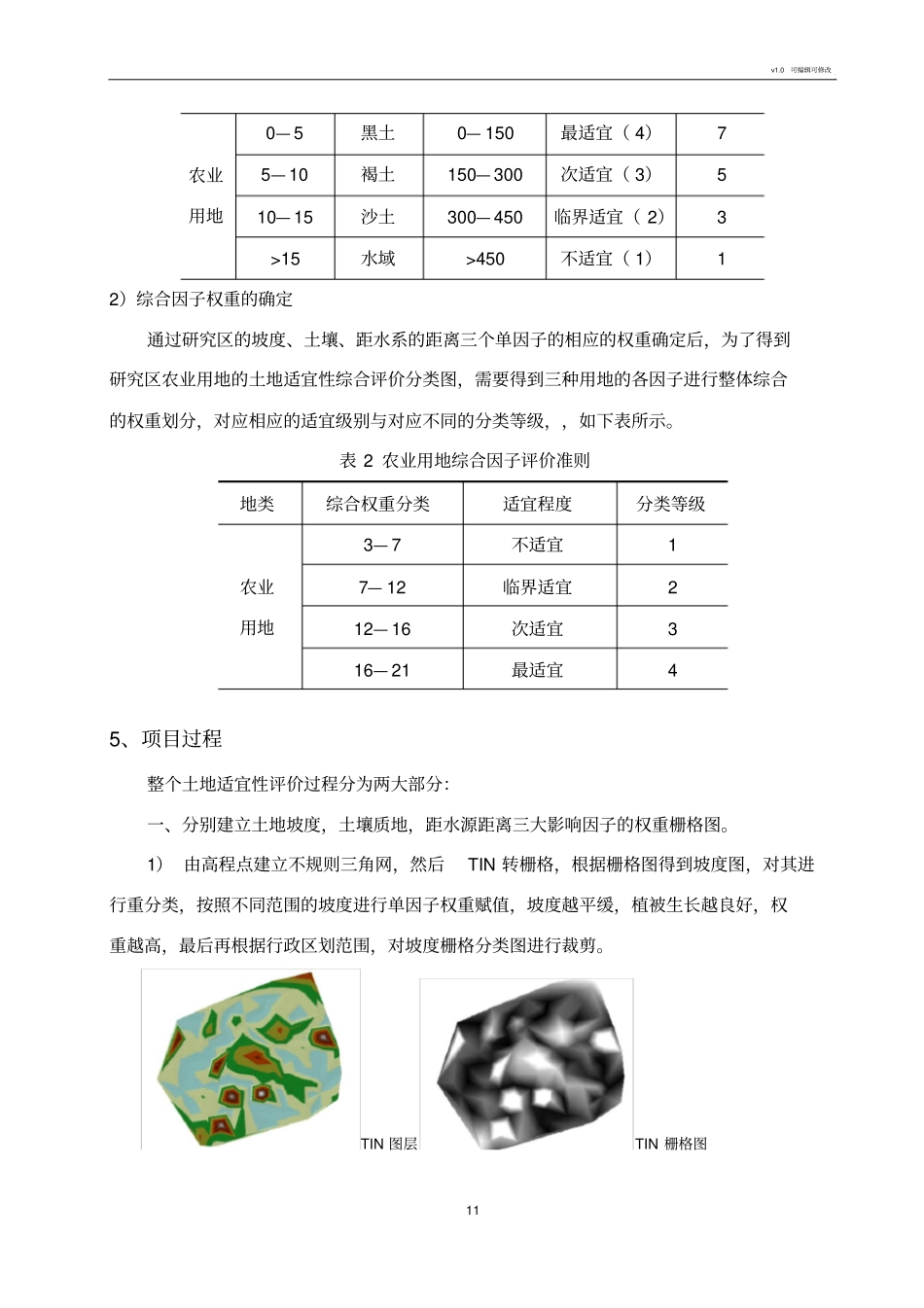

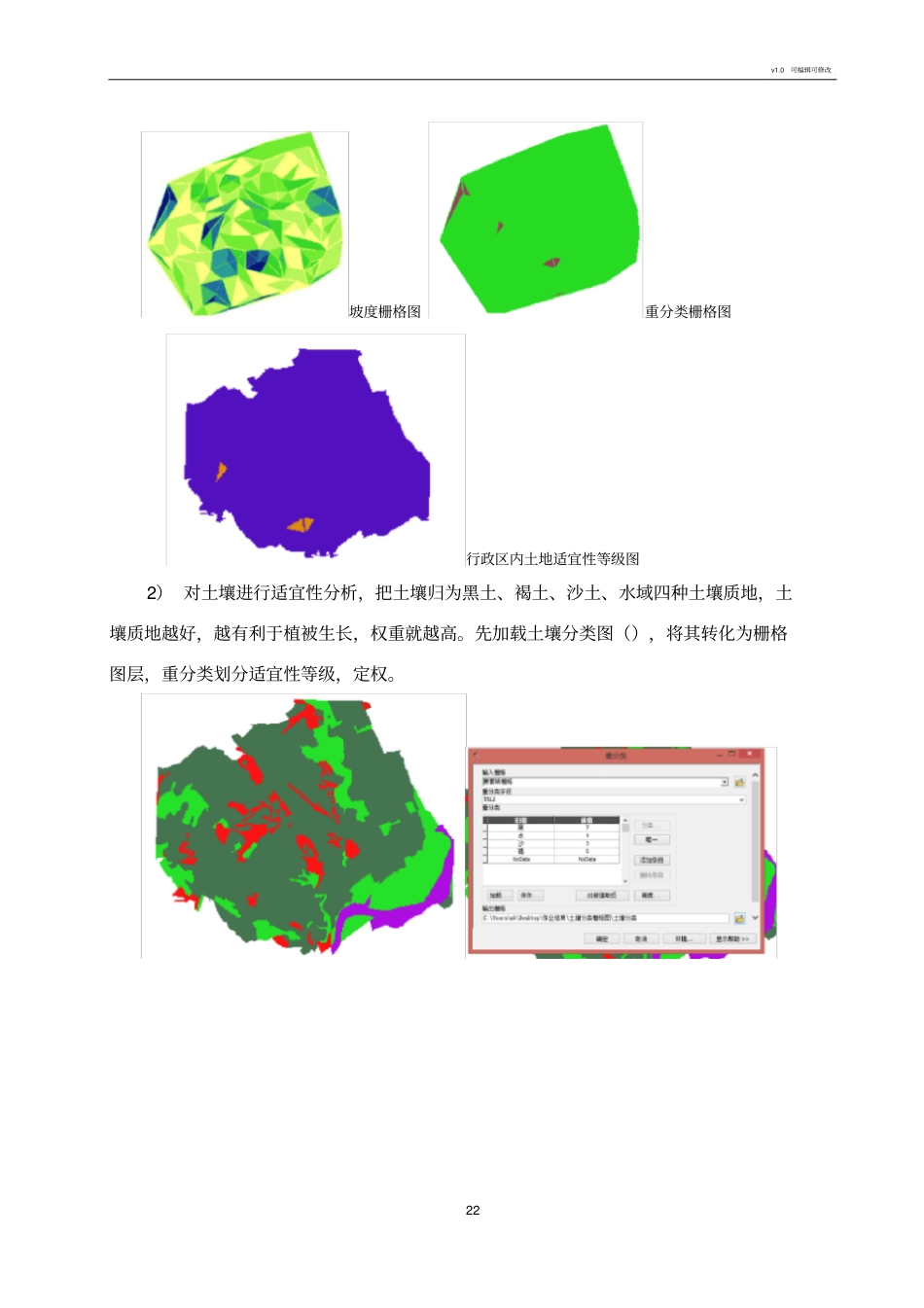

v1.0 可编辑可修改00 1、项目名称土地适宜性分析2、项目目的和要求理解地理信息系统应用模型的基本概念,掌握应用模型的建模方法; 要求学生借助 GIS软件,独立完成土地适宜性分析模型建立。3、项目基本情况时间: 2015 年 7 月 10 日至 7 月 12 日地点:寝室组织情况:个人完成个人的工作概况:应用前期空间分析成果,结合其他相关数据,完成实验区土地适宜性分析模型建立。注意领会地理信息系统应用模型构建的思路、方法和步骤。4、项目原理适宜性分析是指土地针对某种特定开发活动的分析,建立适宜性分析模型,首先确定具体的开发活动,其次选择其影响因子,然后评判某一地域的各个因子对这种开发活动的适应程度,以作为土地利用规划决策的依据。据作物或土地利用方式的适宜程度,分为最适宜、次适宜、临界适宜、不适宜。按四级分类法表示,即最适宜性、次适宜性、临界适宜性、不适宜性四级。1)单因子权重的确定通过选择最显著、最稳定的评价因子,对研究区农业用地的土地适宜性的相应的各评价因子进行了单因子权重的划分,如下表所示。表 1 农业用地土地适宜性各因素评价准则地类坡度(度)土壤质地距水源距离(m)等级单因子得分v1.0 可编辑可修改11 农业用地0— 5黑土0— 150最适宜( 4)75— 10褐土150— 300次适宜( 3)510— 15沙土300— 450临界适宜( 2)3>15水域>450不适宜( 1)12)综合因子权重的确定通过研究区的坡度、土壤、距水系的距离三个单因子的相应的权重确定后,为了得到研究区农业用地的土地适宜性综合评价分类图,需要得到三种用地的各因子进行整体综合的权重划分,对应相应的适宜级别与对应不同的分类等级,,如下表所示。表 2 农业用地综合因子评价准则地类综合权重分类适宜程度分类等级农业用地3— 7不适宜17— 12临界适宜212— 16次适宜316— 21最适宜45、项目过程整个土地适宜性评价过程分为两大部分:一、分别建立土地坡度,土壤质地,距水源距离三大影响因子的权重栅格图。1) 由高程点建立不规则三角网,然后TIN 转栅格,根据栅格图得到坡度图,对其进行重分类,按照不同范围的坡度进行单因子权重赋值,坡度越平缓,植被生长越良好,权重越高,最后再根据行政区划范围,对坡度栅格分类图进行裁剪。TIN 图层TIN 栅格图v1.0 可编辑可修改22 坡度栅格图重分类栅格图行政区内土地适宜性等级图2) 对土壤进行适宜性分析,把土壤归为黑土、褐土、沙土、水域四种土壤质地,土...