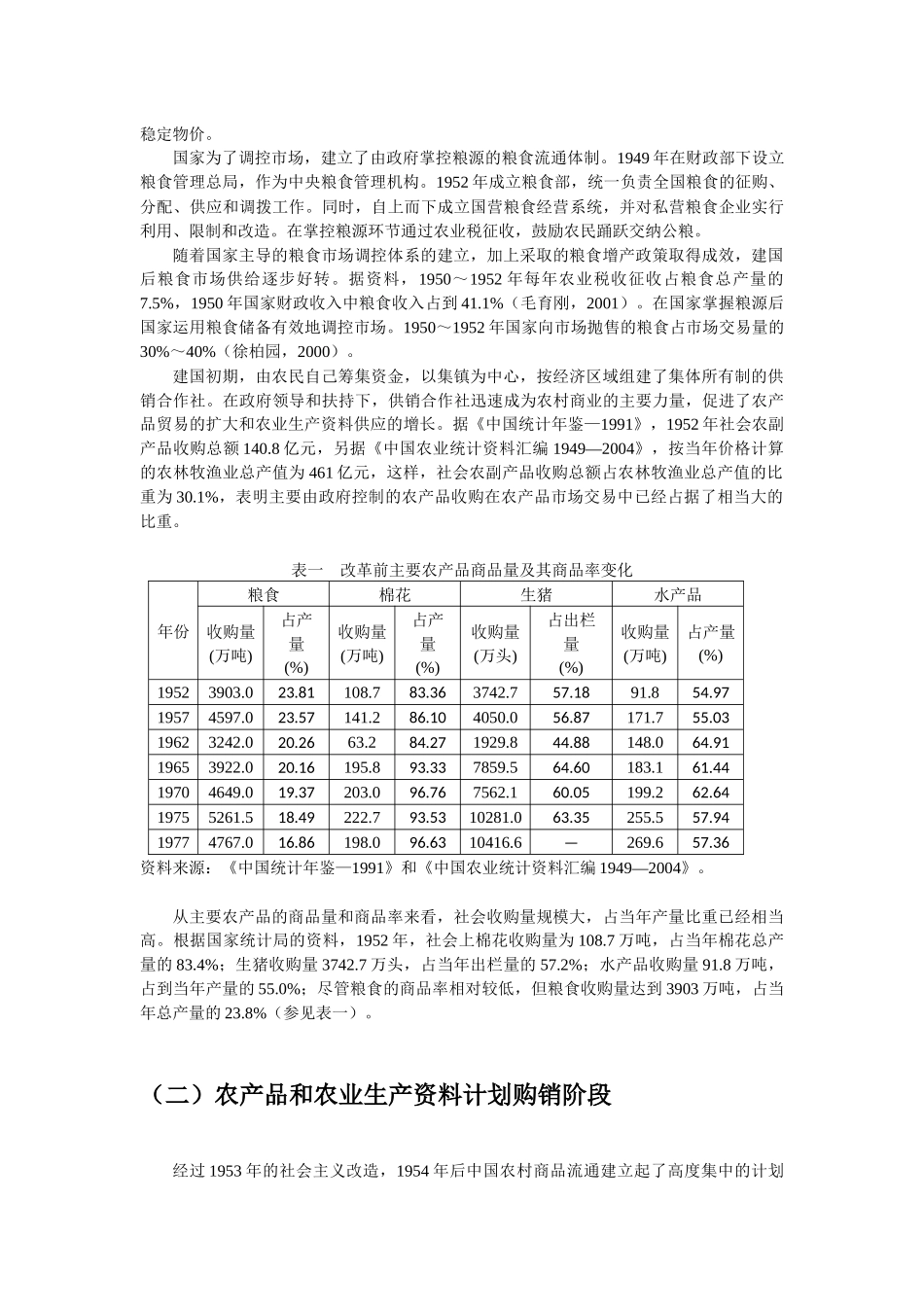

中国农产品和农业生产资料市场的变迁1949 年新中国建立以来,中国农产品和农业生产资料流通体制、主要农产品交易规模、市场化进程发生了很大变化。改革前,通过国家干预由自由贸易逐渐形成了高度集中的计划购销体制。改革后,中国农产品和农业生产资料流通体制改革路径基本方向是渐进的市场化过程。中国渐进的农产品流通体制市场化改革从调整计划和市场调节开始,再过渡到计划和市场并存了“双轨制”,最终全面放开农产品市场;大致经历了调整价格、开放集市贸易的早期阶段,再到计划经济与市场调节相结合的阶段,最终全面引入市场机制的阶段;在市场建立过程中先放开农村市场,再放开城市农产品交易,先放开本地农产品市场交易再逐步扩大到允许远距离贩运。现代化的农产品流通网络正在形成。农业生产资料流通体制改革路径也属于渐进的。从整个农产品和农业生产资料流通体制改革过程来看,采取“走走停停”的推进方式,条件成熟就快速推进市场化,而出现价格快速上涨等问题时就稳定或者调整市场化改革步伐。不同农产品,以及农产品和农业生产资料流通的市场化过程差异很大。一些农产品交易的市场化改革相对彻底,而一些大宗农产品流通的市场化改革则经历反复。一、改革前农产品和农业生产资料流通体制与交易规模变化新中国成立后到改革前,中国农产品和农业生产资料流通体制大致经历了二个大的阶段。建国初期由于国营商业实力仍然相对薄弱,全国农产品和农业生产资料流通体制以自由贸易为主要特征。1953 年后,中国农产品收购环节实行统购派购体制,农产品销售环节实行统销体制,农业生产资料实行专营制度。尽管农村流通体制在不同时期有所调整,但是随着农业生产的发展,农产品和农业生产资料交易规模总量不断扩大,除粮食外其他主要农产品的商品率总体上逐步提高。(一)建国初期农产品自由贸易阶段1949 年至 1952 年,新中国成立初期阶段,我国农产品流通体制属于国家干预下的市场调节。新中国成立初期,城市的农产品供应基本掌握在私商手中,粮食等主要农产品市场极不稳定,农产品市场秩序混乱,特别是不法粮商囤积居奇,市场粮食价格飞涨。这时政府一方面允许私有农村商贩的存在,维持传统的自由购销;另一方面,大力调控市场,稳定物价。国家为了调控市场,建立了由政府掌控粮源的粮食流通体制。1949 年在财政部下设立粮食管理总局,作为中央粮食管理机构。1952 年成立粮食部,统一负责全国粮食的征购、分配、供应和调拨工作。同时,...