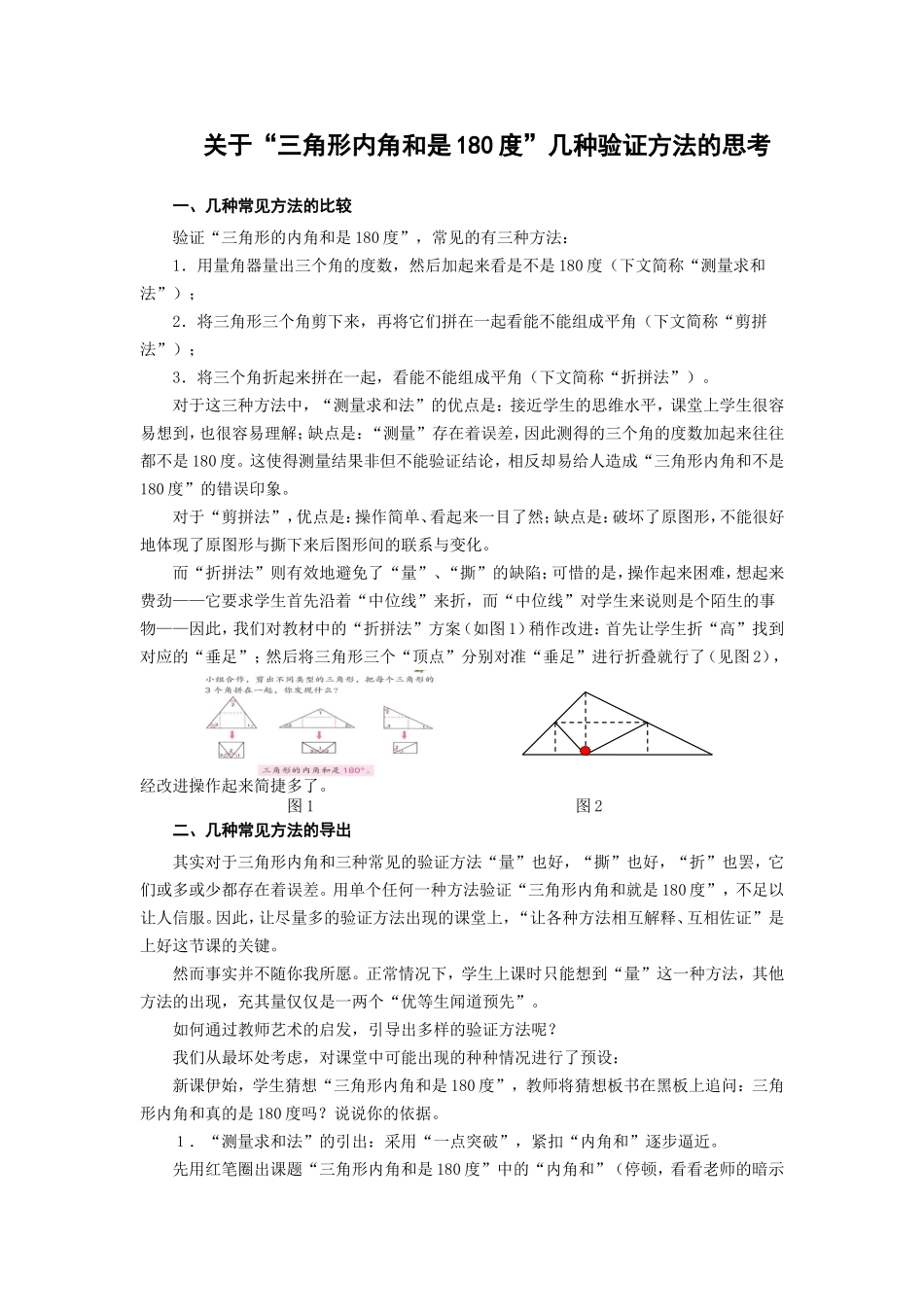

关于“三角形内角和是180度”几种验证方法的思考一、几种常见方法的比较验证“三角形的内角和是180度”,常见的有三种方法:1.用量角器量出三个角的度数,然后加起来看是不是180度(下文简称“测量求和法”);2.将三角形三个角剪下来,再将它们拼在一起看能不能组成平角(下文简称“剪拼法”);3.将三个角折起来拼在一起,看能不能组成平角(下文简称“折拼法”)。对于这三种方法中,“测量求和法”的优点是:接近学生的思维水平,课堂上学生很容易想到,也很容易理解;缺点是:“测量”存在着误差,因此测得的三个角的度数加起来往往都不是180度。这使得测量结果非但不能验证结论,相反却易给人造成“三角形内角和不是180度”的错误印象。对于“剪拼法”,优点是:操作简单、看起来一目了然;缺点是:破坏了原图形,不能很好地体现了原图形与撕下来后图形间的联系与变化。而“折拼法”则有效地避免了“量”、“撕”的缺陷;可惜的是,操作起来困难,想起来费劲——它要求学生首先沿着“中位线”来折,而“中位线”对学生来说则是个陌生的事物——因此,我们对教材中的“折拼法”方案(如图1)稍作改进:首先让学生折“高”找到对应的“垂足”;然后将三角形三个“顶点”分别对准“垂足”进行折叠就行了(见图2),经改进操作起来简捷多了。图1图2二、几种常见方法的导出其实对于三角形内角和三种常见的验证方法“量”也好,“撕”也好,“折”也罢,它们或多或少都存在着误差。用单个任何一种方法验证“三角形内角和就是180度”,不足以让人信服。因此,让尽量多的验证方法出现的课堂上,“让各种方法相互解释、互相佐证”是上好这节课的关键。然而事实并不随你我所愿。正常情况下,学生上课时只能想到“量”这一种方法,其他方法的出现,充其量仅仅是一两个“优等生闻道预先”。如何通过教师艺术的启发,引导出多样的验证方法呢?我们从最坏处考虑,对课堂中可能出现的种种情况进行了预设:新课伊始,学生猜想“三角形内角和是180度”,教师将猜想板书在黑板上追问:三角形内角和真的是180度吗?说说你的依据。1.“测量求和法”的引出:采用“一点突破”,紧扣“内角和”逐步逼近。先用红笔圈出课题“三角形内角和是180度”中的“内角和”(停顿,看看老师的暗示能不能个学生启发)。如果学生还是想不到,接着启发“课题中“内角和”是什么意思?”如果学生还想不到方法,继续提问:要知道三个内角“度数”的和,要用到什么工具?怎么办?2.“剪拼法”的导出:采用“说半句留半句”的策略,将“180度”与“平角”链接起来。先用红笔圈出“180度”并提问:我们前面学过180度的角又叫做——(轻轻地、缓缓地、比学生慢半拍):“平角”。接着:判断三角形的内角和是不是180度,就可以将三角形三个内角——(等待,学生能说让学生说,学生不能说教师手势在前,语言在后)放在一起,看它们能不能拼成(再等待)——平角。3.至于“折拼法”——让学生自学教材,边看边操作就行了。三、几种常见方法呈现的“序”验证三角形内角和是180度,常见的有三种方法:一、用量角器分别量出三个角的度数,然后加起来;二、将三个角撕下来平成一个平角;三、将三个角折起来拼成一个平角。对于这三种方法的呈现,老师们基本都是从学生较易理解的“用量角器量角求和”入手,然后再研究“撕”、“折”等拼角的方法。对这样的安排,我认为有些不符合逻辑——因为在交流“量”这种验证方法时,不管老师怎样解释,实际量得的结果总是实实在在地影响着“用拼角的方法验证三角形内角和是180度”的可信度——理由很简单:工具测量有误差,粗略的“拼凑”误差更大。“误差”这是一个“剪不断,理更乱”的话题,教学时我们不妨采用“回避”的策略:首先,将学生提出的各种验证方法一一列举在黑板上;然后在集中交流时,先讨论“撕”或“折”的方法,让学生体验、确认“三角形内角和是180度”;最后,与学生一起交流“用量角器测量验证”的方法并讨论:为什么测量算得的三个角的度数加起来不是180度呢?这样让学生在正向确认,反向解释,不但避免了误差干扰,而且强化了“三角形内角和定理”。四、几...