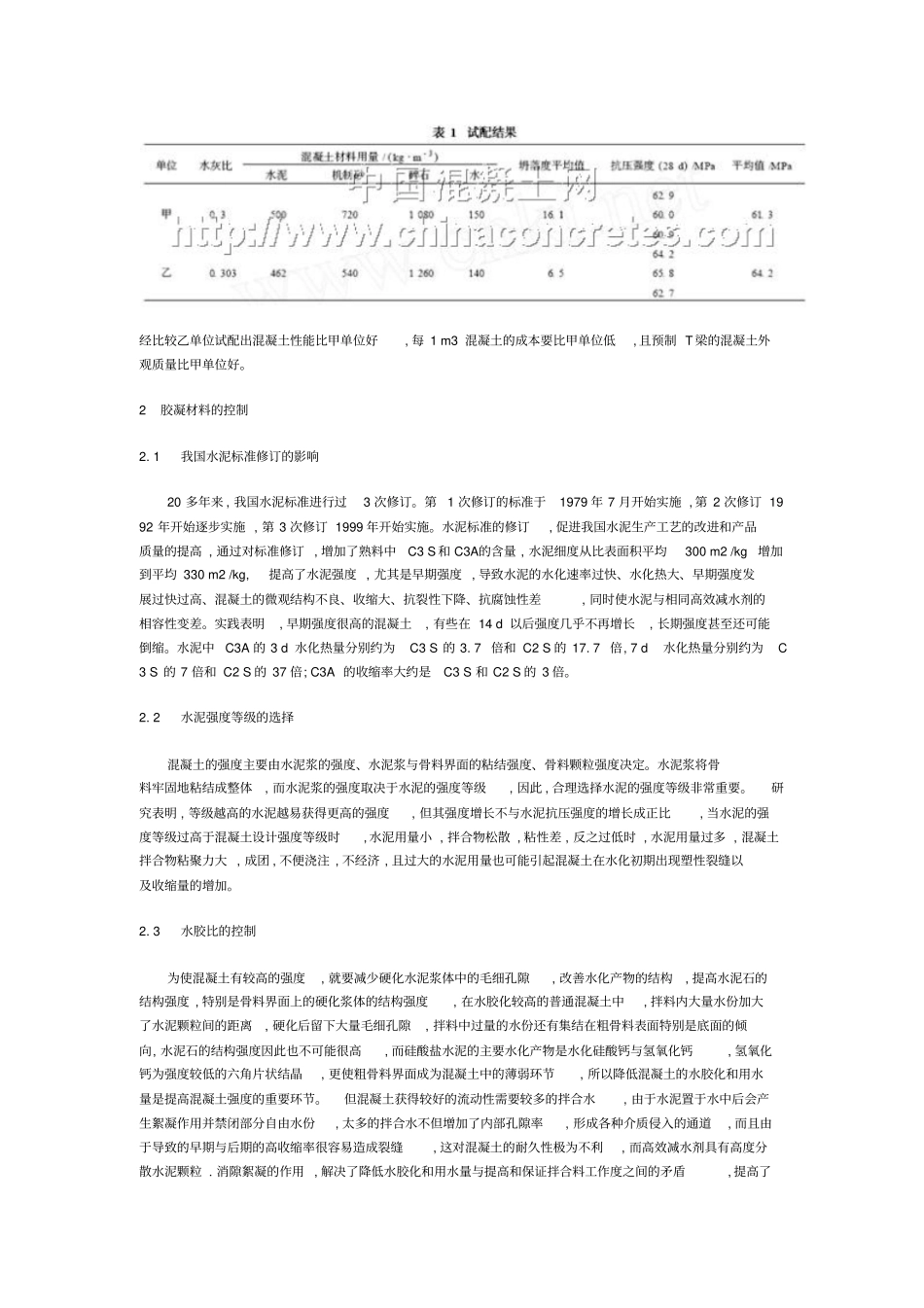

混凝土组成成份对混凝土性能的影响建国以来 , 我国水泥和混凝土工业发展迅速, 水泥产量从1949 年的 66 万 t, 到 2006 年年产量达13. 7亿 t,占世界水泥生产总量50%左右。 20 世纪 50 年代我国混凝土设计强度为15MPa, 20 世纪 70 年代平均强度为20MPa, 20 世纪 80 年代平均强度已达25~30MPa,近年来大量使用的混凝土设计强度已达30~ 40MPa, C50以上高强度混凝土已大量用于预制构件, 高层建筑和大跨度桥梁中, 这是混凝土技术进步的重要标志。长期以来 , 水泥、 混凝土、 混凝土构件和工程结构被划分属于不同学科, 在不同领域的不同层次进行研究, 在工程上也分属不同行业, 实际上 , 水泥、特别是混凝土, 是一种复杂的、非均质的多相体, 水泥浆体、混凝土、以至钢筋混凝土结构的行为都不能用其中各组分单个行为的简单叠加来表征。例于在混凝土中掺入硅灰时,混凝土的强度随硅灰的掺量而提高; 但在水泥中 , 水泥强度并不随硅灰的掺量而变化, 这说明混凝土的行为并不取决于水泥单独的性质和行为。在过去, 在各个层次分离的情况下, 本应是整体的水泥—混凝土—工程结构 , 由于分属不同领域, 造成工程技术人员 “隔行” , 会出现矛盾而影响工程质量和混凝土技术的进步。例如, 随着建设的发展 , 工程结构设计人员要求提高混凝土强度, 提高混凝土强度则要求水泥提高标高; 而不懂混凝土的结构设计人员并不知道混凝土的强度是怎样提高的; 而混凝土的生产者也不了解水泥标高的提高是采取了什么措施, 而这些措施反过来会对混凝土的其他性能和工程有什么影响; 水泥的生产者并不了解混凝土技术的发展 , 不知道水泥的性质如何与混凝土技术相适应; 结果导致发生使用外加剂的混凝土流变性能的问题 , 大体积混凝土的温度应力问题, 收缩开裂的问题, 混凝土的长期性能问题等。因此, 混凝土工程技术人员不仅要了解水泥除强度以外的各种物理力学性能, 而且要增加一些水泥组成和工艺的知识, 还应了解施工的知识和结构、 构造的知识 , 反之 , 结构工程设计和施工技术人员必须深化水泥、混凝土的知识 , 才能知道如何对水泥提出全面而正确的要求, 并正确使用混凝土。业主, 工程监理人员也要懂得水泥、砂石、外加剂等原材料的何种组合和性质对混凝土有何影响, 以提高混凝土的性能, 降低混凝土的成本, 促进混凝土技术的健康发展。近年来 , 建设工程的业主、施工、监理和设计对混凝土工程质量...