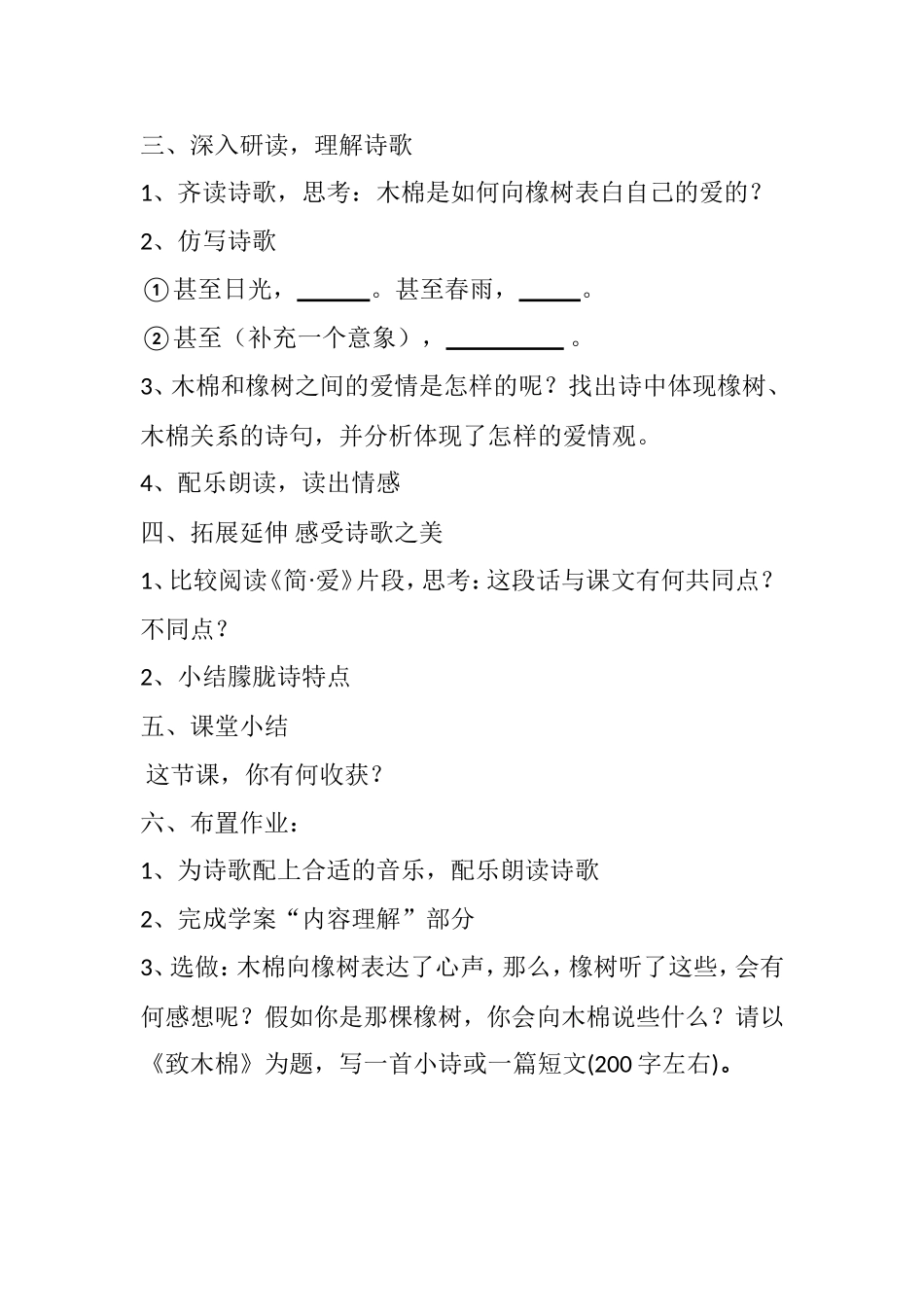

《致橡树》教学设计教学目标:1、反复朗读,理解诗人独立平等、互依互助、既尊重对方,又珍视自身价值的爱情观。2、了解诗歌中“橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法。3、初步体会朦胧诗的特点。教学重点:理解诗人独立平等、互依互助、既尊重对方,又珍视自身价值的爱情观。教学难点:了解诗歌中“橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法。教学时间:一课时教学过程:一、谈话导入揭示课题1、你从课题的三个字中读到了什么?2、课题中的“致”能否改成“给”?二、初读诗歌整体感知1、师范读,生补全课题致橡树2、自由散读要求:(1)读准字音,初步体会情感(2)思考:木棉对橡树倾诉了什么?三、深入研读,理解诗歌1、齐读诗歌,思考:木棉是如何向橡树表白自己的爱的?2、仿写诗歌①甚至日光,。甚至春雨,。②甚至(补充一个意象),。3、木棉和橡树之间的爱情是怎样的呢?找出诗中体现橡树、木棉关系的诗句,并分析体现了怎样的爱情观。4、配乐朗读,读出情感四、拓展延伸感受诗歌之美1、比较阅读《简·爱》片段,思考:这段话与课文有何共同点?不同点?2、小结朦胧诗特点五、课堂小结这节课,你有何收获?六、布置作业:1、为诗歌配上合适的音乐,配乐朗读诗歌2、完成学案“内容理解”部分3、选做:木棉向橡树表达了心声,那么,橡树听了这些,会有何感想呢?假如你是那棵橡树,你会向木棉说些什么?请以《致木棉》为题,写一首小诗或一篇短文(200字左右)。板书设计:致橡树(舒婷)否定肯定凌霄花攀附型独立平等鸟儿痴恋型爱情观心心相印木棉泉源、险峰日光、春雨奉献型风雨同舟相知相依追求独力人格尊严教案说明:诗歌教学,还是要回归诗歌的本真,通过朗读来促进学生的理解。本次教学,我把教学目标确立为1.理解诗人独立平等、互依互助、既尊重对方,又珍视自身价值的爱情观。2.了解诗歌中“橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法。所以我主要采用了朗读教学法,指导学生如何有感情地反复朗读,从而读出诗人在诗歌中所要表达的情感和态度。同时,也引导学生抓住字词来揣摩情感,了解诗歌中“橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法。最后通过与小说的比较阅读,感受表达同样内容的情况下,朦胧诗的特点。帮助学生通过一篇的学习把握一类文章的阅读方法。一份洋溢着爱的独立宣言——《致橡树》说课稿《致橡树》是当代朦胧诗派的代表诗人舒婷的代表作。分别从以下四个方面来设计:一是关于教学目标与重难点的确定,二是关于教学方式方法的选择,三是关于教学过程的设计,四是作业的设计。一、关于教学目标与重难点的确定1.本课的地位和作用:《致橡树》是九年级语文第一册第二单元中的第3篇课文。这个单的四篇课文分别以四种不同体裁共同揭示爱情的丰富内涵。《致橡树》是当代女诗人舒婷创作的一首爱情诗。通过象征手法展示富有时代气息的爱情追求,表达的是平等独立而又紧密结合、相互依存的爱情观。表明作为女性在爱情生活中应该采取的立场和态度。即使放眼今天,这首诗仍然熠熠生辉,具有鲜明的教育性和艺术美感。2.学情分析:我们班的学生缺乏良好的朗读习惯,很不利于诗歌的鉴赏,因此通过创造情境提高学生的朗读兴趣,进一步培养学生的诗歌鉴赏能力和审美情趣。另外,九年级学生大多对爱情有了一些的感知,对爱情题材关注较强但又有所回避。3.教学目标基于以上认识,我认为教学本文的关键是阅读、欣赏、领悟,即把握作品形象,感受作者倾注于其中的感情。同时通过比较阅读,对朦胧诗有初步的了解。据此我确定如下目标:(1)、反复朗读,理解诗人独立平等、互依互助、既尊重对方,又珍视自身价值的爱情观。(2)、了解诗歌中“橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法。(3)、初步体会朦胧诗的特点。4.教学重点:理解作者的爱情观本文的创作有其特定的时代背景,但作者追求的爱情观对当今仍有很强的现实意义。只有理解了作者的爱情观,才能进行深层次的探讨与拓展。5.教学难点:橡树”和“木棉”这两个中心意象的含义和象征手法本诗之所以具有如此强烈的感染力,正是因为诗人不满足于对现实世界的简单的自我观照...