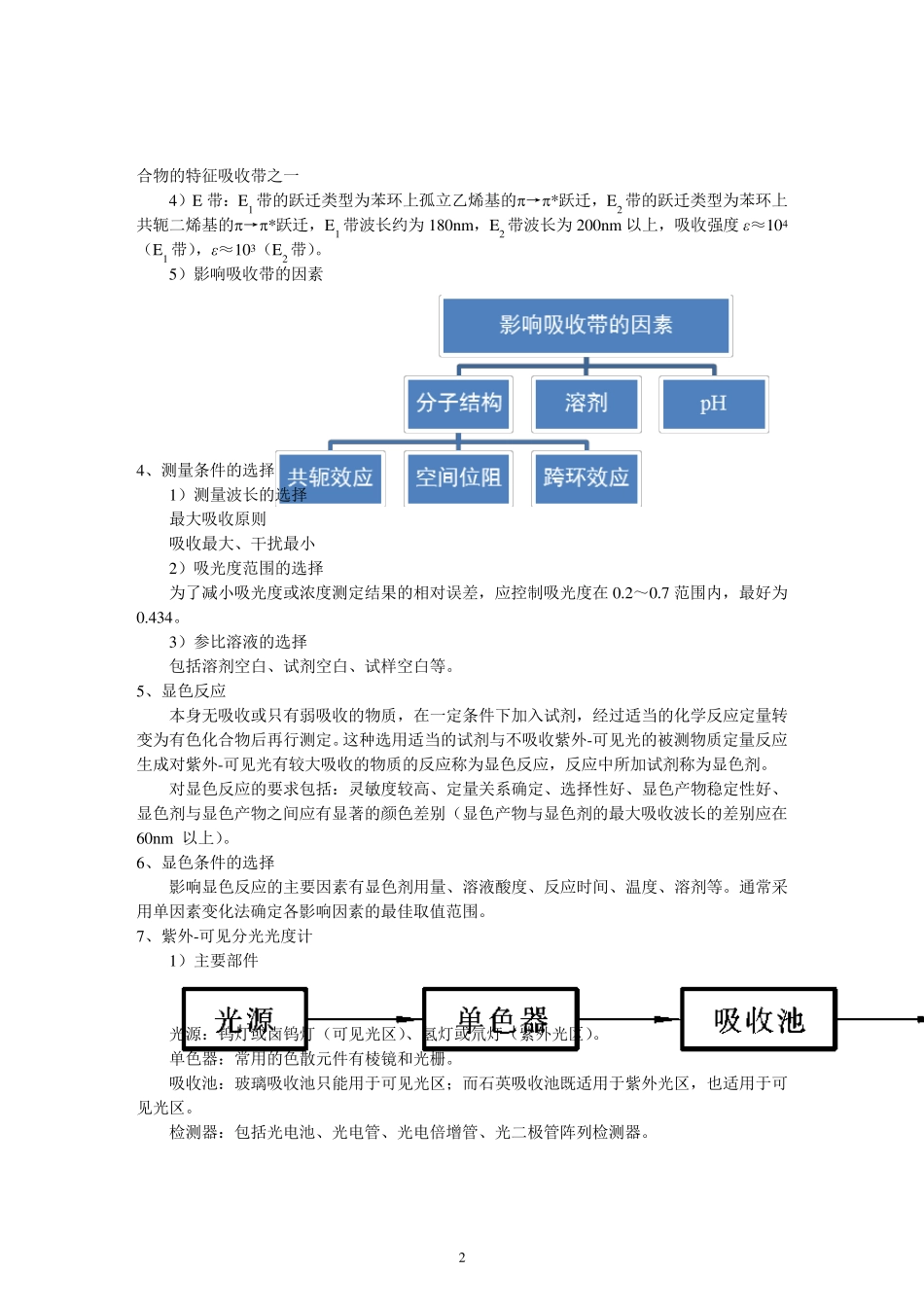

1 第3 章 紫外-可见分光光度法 一、内容提要 1、电子跃迁类型 →*跃迁、→*跃迁、n→*跃迁、n→*跃迁、电荷迁移跃迁、配位场跃迁。 2、常用术语 1)最大吸收波长:曲线上的峰(吸收峰)所对应的波长,以max表示。 2)最小吸收波长:曲线上的谷(吸收谷)所对应的波长,以min表示。 3)肩峰:在吸收峰旁边存在一个曲折,对应的波长以sh 表示。 4)末端吸收:在200nm 附近,吸收曲线呈现强吸收却不成峰形的部分。 5)生色团:分子中可以吸收光子而产生电子跃迁的原子基团。有机化合物的生色团主要是含有→*或n→*跃迁的基团(>C=C<、>C=O、>C=S、—N=N—、—N=O 等)。 6)助色团:含有非键电子的杂原子饱和基团(如—OH、—SH、—OR、—SR、—NH2、—Cl、—Br、—I 等),它们本身不能吸收波长大于 200nm 的光,但当它们与生色团相连时,能使该生色团的吸收峰向长波长方向移动,并使吸收强度增强。 7)红移和蓝移:化合物常因结构的变化(发生共轭作用、引入助色团等)或溶剂的改变而导致吸收峰的最大吸收波长max发生移动。max向长波长方向移动称为红移;max向短波长方向移动称为蓝移。 8)增色效应和减色效应:因化合物的结构改变或其他原因而导致吸收强度增强的现象称为增色效应,有时也称为浓色效应;反之,导致吸收强度减弱的现象称为减色效应,有时也称为淡色效应。 9)吸收带:不同类型的电子跃迁在紫外-可见光谱中呈现的不同特征的吸收峰。 10)强带和弱带:摩尔吸收系数大于 104 的吸收带为强带;摩尔吸收系数小于 102 的吸收带为弱带。 3、吸收带 1)R 带:跃迁类型为 n→*,波长范围为 250~500nm,吸收强度 ε<102。溶剂极性增大时蓝移。R 带是杂原子的不饱和基团(>C=O、-NO、-NO2、-N=N-等)的特征。 2)K 带:跃迁类型为→*(共轭),波长范围为 210~250nm,吸收强度 ε>104。共轭双键延长时红移,且吸收强度增大。溶剂极性增大时红移。 3)B 带:跃迁类型为苯环的骨架伸缩振动与苯环内的→*跃迁,波长范围为 230~270nm,吸收强度 ε≈200。蒸气状态下可呈现精细结构。B 带是芳香族(包括杂芳香族)化 2 合物的特征吸收带之一 4)E 带:E1 带的跃迁类型为苯环上孤立乙烯基的→*跃迁,E2 带的跃迁类型为苯环上共轭二烯基的→*跃迁,E1 带波长约为180nm,E2 带波长为200nm 以上,吸收强度 ε≈104(E1 带),ε...