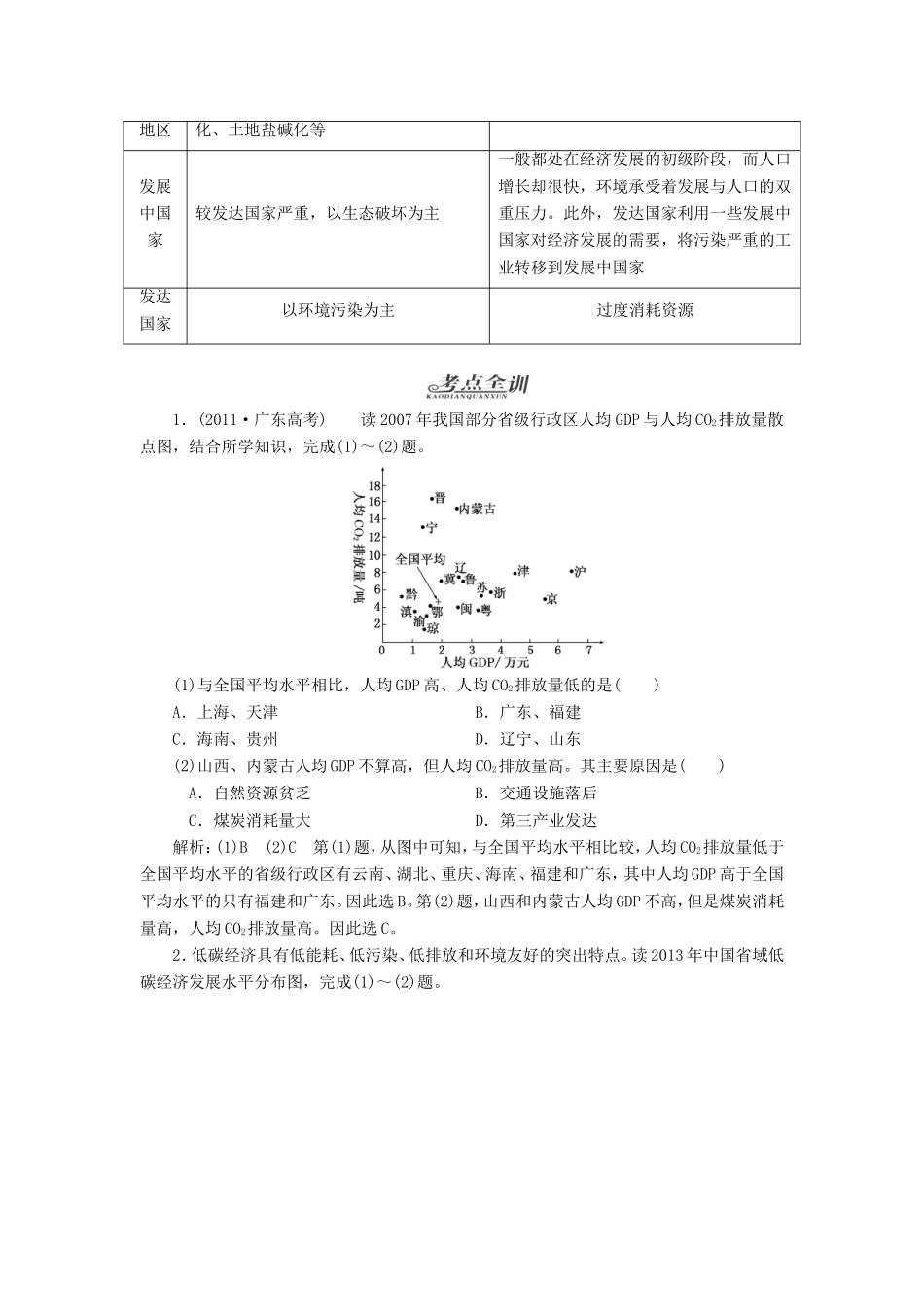

第一讲____人地关系思想的演变一、人地关系的历史回顾二、直面环境问题1.人类与环境的关系:(1)人类的生存和发展要占据一定环境空间,从环境中获取物质和能量。(2)人的新陈代谢和人类消费活动的废弃物要排放到环境中。2.环境问题产生的原因:(1)向环境索取资源的速度超过了资源本身及其替代品的再生速度。(2)人类向环境排放废弃物的数量超过了环境的自净能力。3.环境问题的表现及地域差异:问题资源短缺生态破坏环境污染表现水资源、土地资源、矿产资源和能源等短缺水土流失、土地荒漠化、生物多样性减少等大气污染、水污染、土壤污染、噪声污染、放射性污染、海洋污染等地域差异发达国家更突出农村地区、发展中国家严重城市地区、发达国家严重形成原因过度消耗资源利用资源的方式不当或过度开采交通、工业活动和人类居住地过分密集,造成污染物集中三、走向人地协调——可持续发展1.概念:既满足当代人的需求,而又不危及后代人满足其需求的发展。2.内涵:(1)生态持续发展(基础)。(2)经济持续发展(条件)。(3)社会持续发展(目的)。3.原则:公平性、持续性、共同性。温馨提示(1)可持续发展三大原则中,“公平性”侧重的是“权利”,“共同性”侧重的是“义务”,“持续性”侧重的是“发展”。(2)理解可持续发展的三个原则时,重点理解公平性原则,不要把公平性原则与共同性原则混为一谈。前者强调全球不同地区之间的公平,而后者强调全球一个整体。全析考点一以人地关系模式图来理解人地关系及环境问题的成因环境问题的地域差异不同区域所面临的环境问题有所不同,即环境问题表现形式具有地域差异,主要表现为城市地区与乡村地区、发达国家与发展中国家的差异,如下表:地区环境问题形成原因城市地区主要表现为环境污染,如大气污染、水污染、噪声污染等由于交通、工业活动与人类居住地的过分集中,造成污染物的集中乡村主要表现为生态破坏,如水土流失、荒漠利用资源的方式不当或者强度过大地区化、土地盐碱化等发展中国家较发达国家严重,以生态破坏为主一般都处在经济发展的初级阶段,而人口增长却很快,环境承受着发展与人口的双重压力。此外,发达国家利用一些发展中国家对经济发展的需要,将污染严重的工业转移到发展中国家发达国家以环境污染为主过度消耗资源1.(2011·广东高考)读2007年我国部分省级行政区人均GDP与人均CO2排放量散点图,结合所学知识,完成(1)~(2)题。(1)与全国平均水平相比,人均GDP高、人均CO2排放量低的是()A.上海、天津B.广东、福建C.海南、贵州D.辽宁、山东(2)山西、内蒙古人均GDP不算高,但人均CO2排放量高。其主要原因是()A.自然资源贫乏B.交通设施落后C.煤炭消耗量大D.第三产业发达解析:(1)B(2)C第(1)题,从图中可知,与全国平均水平相比较,人均CO2排放量低于全国平均水平的省级行政区有云南、湖北、重庆、海南、福建和广东,其中人均GDP高于全国平均水平的只有福建和广东。因此选B。第(2)题,山西和内蒙古人均GDP不高,但是煤炭消耗量高,人均CO2排放量高。因此选C。2.低碳经济具有低能耗、低污染、低排放和环境友好的突出特点。读2013年中国省域低碳经济发展水平分布图,完成(1)~(2)题。(1)关于我国低碳经济发展水平的省际差异,下列叙述正确的是()A.吉林高于河北B.山西高于河南C.青海高于甘肃D.安徽高于湖南(2)我国东南沿海低碳区形成的主要原因是()A.产业结构轻型化B.劳动力资源丰富C.森林覆盖率较高D.离国际市场较近解析:(1)C(2)A第(1)题,依据图例可以判断,低碳经济发展水平由低到高依次为高碳区、相对高碳区、相对低碳区和低碳区。甘肃、吉林、河北、河南、安徽属于相对高碳区,青海、湖南属于相对低碳区,山西属于高碳区,因此低碳经济发展水平吉林与河北相当,山西低于河南,青海高于甘肃,安徽低于湖南。第(2)题,我国东南沿海低碳区形成的主要原因是实施产业结构调整,产业结构轻型化,发展低能耗、低污染、低排放的产业。环境问题的成因及表现1.环境问题产生的主要原因(1)人口压力。世界人口的不断增长,对全球形成较大的人口压力,对物质资料的需求和消耗增多,引发资源和环境问题。(2)资源的不合理...