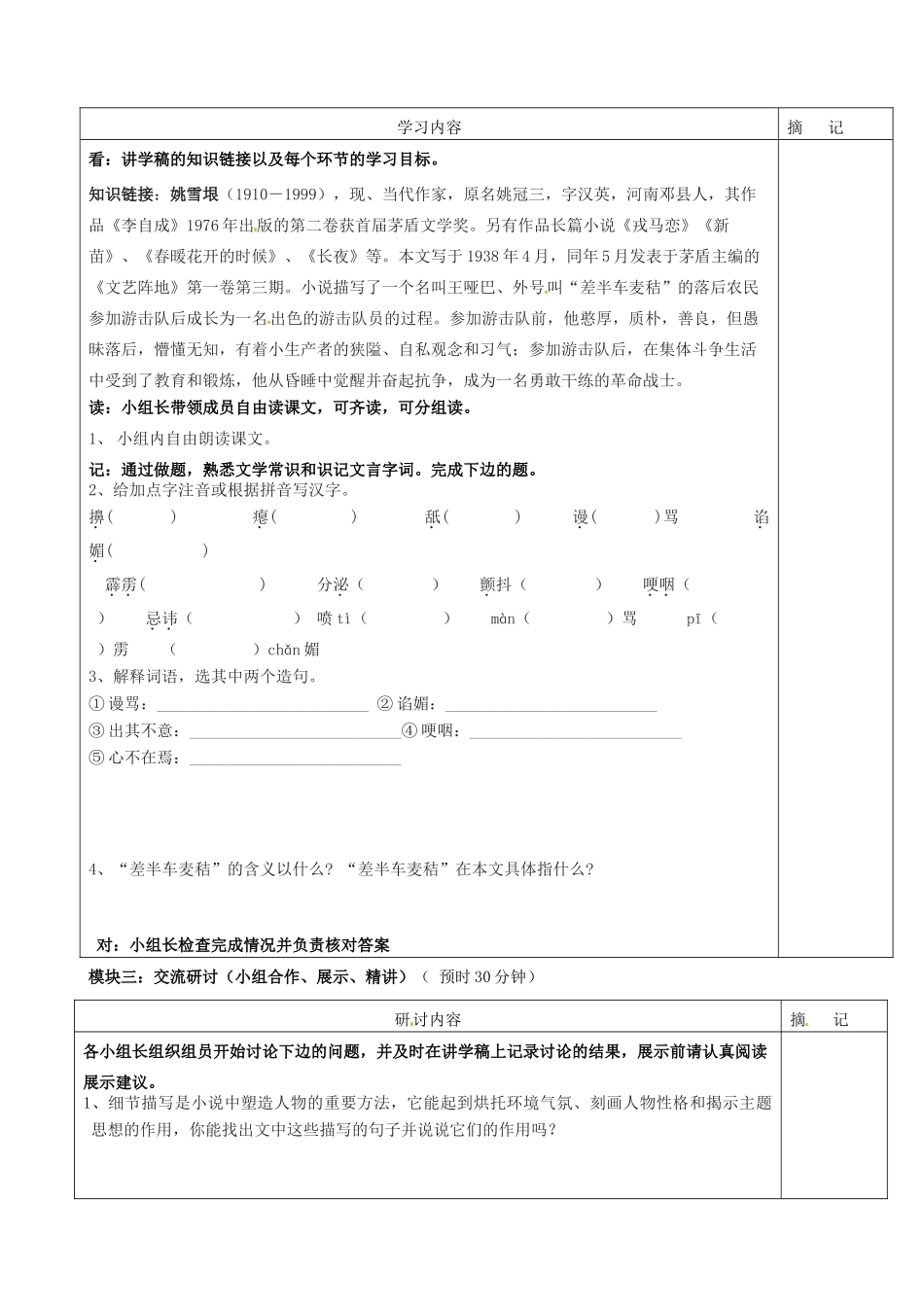

《第7课差半车麦秸》讲学稿学习目标与要求:1.熟读课文,读准音,借助课下注释和工具书,扫除字词障碍。2.分析人物形象,理解细节描写在塑造人物形象和推动故事情节中的作用。模块一:温故知新(预时10分钟)1、指出下列句子运用了什么人物描写方法。(1)他的脖子后面插着一把旧镰刀,腰里插着一根小烟袋,头上戴着一顶古铜色的破毡帽。()(2)“大家都这样叫我。”“哑巴”的脸红了起来,“这是吹糖人的王二麻子给我起的外号”。()(3)吃毕饭,他又擤了一把鼻涕在鞋尖上,打了一个饱嗝,用右手食指往牙上一刮,刮下来一片葱叶子,又一弹,葱叶子从一个同志的头上飞了过去。()(4)他从地里捏起来一小块坷垃,用大母指和食指把坷垃捻碎,细细地看了一看,拿近鼻尖闻闻,再放一点到舌头尖上品品滋味。()2.找出下列句子中的错别字并改正。(1)到我们真正修息的时候,也就是说到我们能够安心睡一觉的时候,我们决不放弃纤灭敌人的机会。()(2)我们把“差半车麦秸”这词广乏地引用着,并不顾忌它是否恰当。()模块二:自主学习(独立进行)(预时20分钟)模块三:交流研讨(小组合作、展示、精讲)(预时30分钟)学习内容摘记看:讲学稿的知识链接以及每个环节的学习目标。知识链接:姚雪垠(1910-1999),现、当代作家,原名姚冠三,字汉英,河南邓县人,其作品《李自成》1976年出版的第二卷获首届茅盾文学奖。另有作品长篇小说《戎马恋》《新苗》、《春暖花开的时候》、《长夜》等。本文写于1938年4月,同年5月发表于茅盾主编的《文艺阵地》第一卷第三期。小说描写了一个名叫王哑巴、外号叫“差半车麦秸”的落后农民参加游击队后成长为一名出色的游击队员的过程。参加游击队前,他憨厚,质朴,善良,但愚昧落后,懵懂无知,有着小生产者的狭隘、自私观念和习气;参加游击队后,在集体斗争生活中受到了教育和锻炼,他从昏睡中觉醒并奋起抗争,成为一名勇敢干练的革命战士。读:小组长带领成员自由读课文,可齐读,可分组读。1、小组内自由朗读课文。记:通过做题,熟悉文学常识和识记文言字词。完成下边的题。2、给加点字注音或根据拼音写汉字。擤()瘪()舐()谩()骂谄媚()霹雳()分泌()颤抖()哽咽()忌讳()喷tì()màn()骂pī()雳()chǎn媚3、解释词语,选其中两个造句。①谩骂:__________________________②谄媚:__________________________③出其不意:__________________________④哽咽:__________________________⑤心不在焉:__________________________4、“差半车麦秸”的含义以什么?“差半车麦秸”在本文具体指什么?对:小组长检查完成情况并负责核对答案研讨内容摘记各小组长组织组员开始讨论下边的问题,并及时在讲学稿上记录讨论的结果,展示前请认真阅读展示建议。1、细节描写是小说中塑造人物的重要方法,它能起到烘托环境气氛、刻画人物性格和揭示主题思想的作用,你能找出文中这些描写的句子并说说它们的作用吗?模块四:精讲梳理(预时10分钟)1.本文“以小见大”的写作特点。2.感受人民对乡土的热恋、对和平的向往以及反侵略的精神。模块五:当堂训练(预时20分钟)亲近白己的双腿①应朋友之约,去他家议事。这是我第一次上他家去。朋友住在城南一幢别墅里,乘公交车去,下车之后,若步行,紧走慢赶,也要四十分钟。这么长的路,怎么走啊?我顺手招了一辆人力三轮车。朋友事先在电话中告知:若坐三轮,只需3元。为保险起见,我上车前还是问了价。“5元。”车夫说。“5元?不是说3元吗?”我不想坐,可四周就只有这辆三轮车。车夫见我犹豫,就说:“上车吧,就收你3元。”②车夫一面蹬车,一面以柔和的语气对我说:“我要5元其实没多收你的。”我说:“人家已经告诉我,只要3元呢。”“那是因为你下公交车下错了地方,如果在前一站就只收3元。”随后他立即补充道:“当然,我还是收你3元,已经说好的价,就不会变。我是说,你以后来这里,就在前一站下车。”他说得这般诚恳,A话语里透着关切。B他穿着经营人力三轮车的人统一的黄马甲,C剪得齐齐整整的头发已经花白了,至少有五十岁的年纪。D③车前行着,我总觉得有点不大对劲。上好...