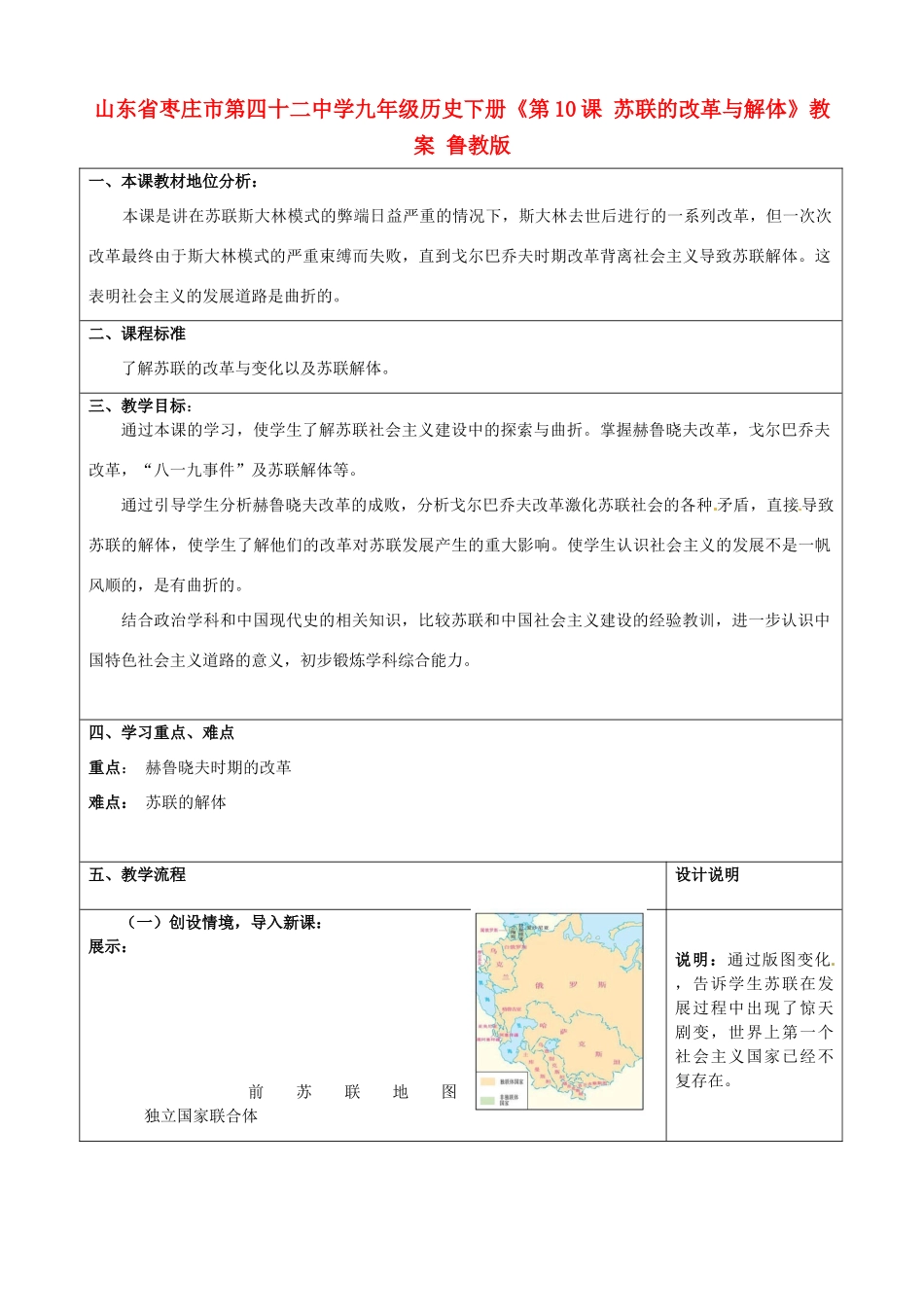

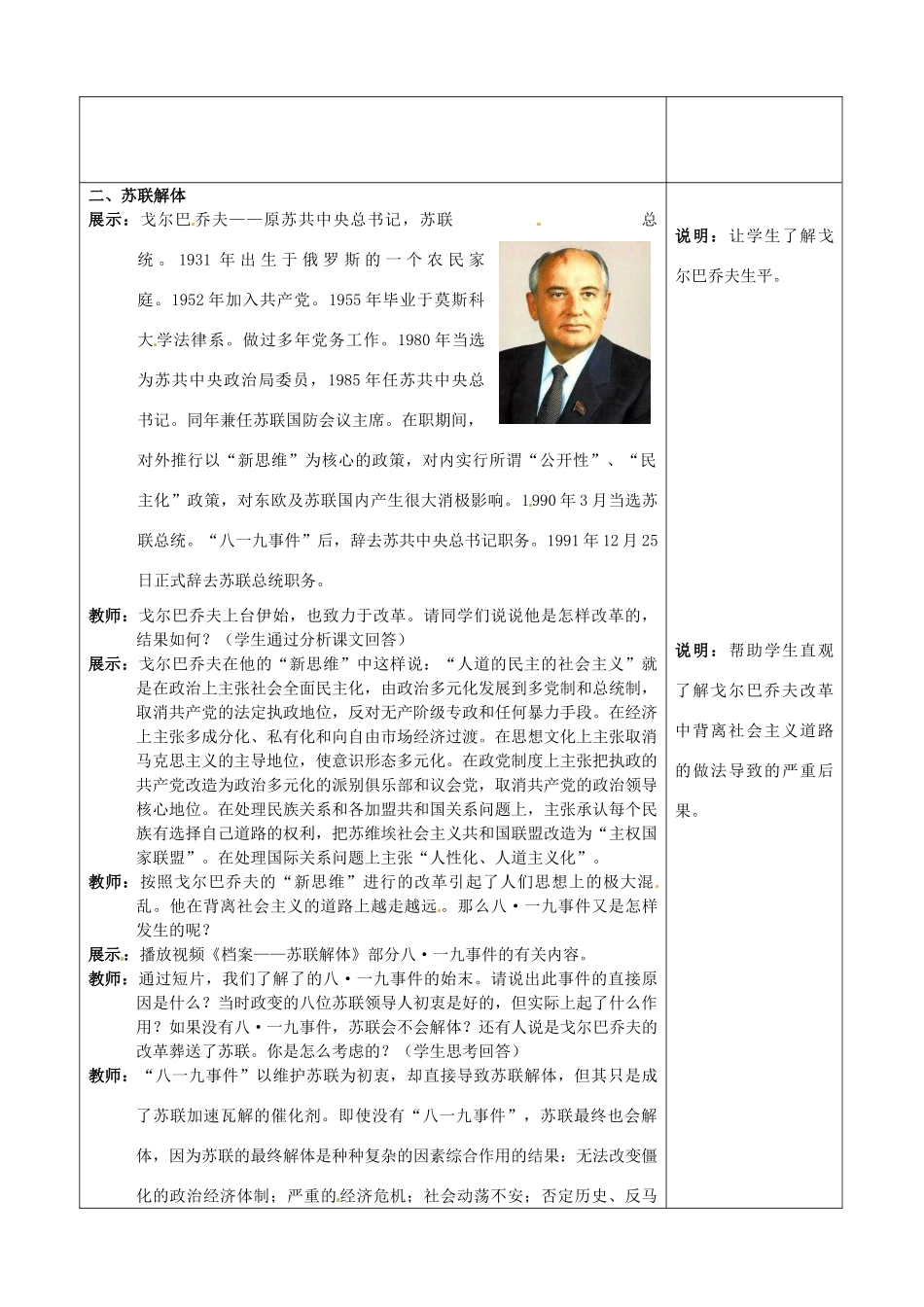

山东省枣庄市第四十二中学九年级历史下册《第10课苏联的改革与解体》教案鲁教版一、本课教材地位分析:本课是讲在苏联斯大林模式的弊端日益严重的情况下,斯大林去世后进行的一系列改革,但一次次改革最终由于斯大林模式的严重束缚而失败,直到戈尔巴乔夫时期改革背离社会主义导致苏联解体。这表明社会主义的发展道路是曲折的。二、课程标准了解苏联的改革与变化以及苏联解体。三、教学目标:通过本课的学习,使学生了解苏联社会主义建设中的探索与曲折。掌握赫鲁晓夫改革,戈尔巴乔夫改革,“八一九事件”及苏联解体等。通过引导学生分析赫鲁晓夫改革的成败,分析戈尔巴乔夫改革激化苏联社会的各种矛盾,直接导致苏联的解体,使学生了解他们的改革对苏联发展产生的重大影响。使学生认识社会主义的发展不是一帆风顺的,是有曲折的。结合政治学科和中国现代史的相关知识,比较苏联和中国社会主义建设的经验教训,进一步认识中国特色社会主义道路的意义,初步锻炼学科综合能力。四、学习重点、难点重点:赫鲁晓夫时期的改革难点:苏联的解体五、教学流程设计说明(一)创设情境,导入新课:展示:前苏联地图独立国家联合体说明:通过版图变化,告诉学生苏联在发展过程中出现了惊天剧变,世界上第一个社会主义国家已经不复存在。思考:苏联版图的变化说明了什么?为什么会出现这种变化?就让我们通过今天的学习来了解其中的真相吧。(二)教师引领,合作探究:教师:在苏联解体之前,曾进行了一次次改革,而它的解体也与历次改革密切相关。一、赫鲁晓夫改革教师:要求学生阅读课文第一目下的两部分小字,了解赫鲁晓夫改革的背景及内容。思考——赫鲁晓夫为什么要进行改革?赫鲁晓夫改革在经济、政治上分别采取了哪些措施?为什么说赫鲁晓夫改革是失败的?(学生分析课文回答问题)展示:赫鲁晓夫的秘密报告在揭露和批判个人崇拜上有重大意义,但全盘否定斯大林的做法引起思想混乱,对苏联和国际共产主义运动产生了极大的消极影响。农业改革一度取得了显著的成果,但是由于过于主观和对自然规律的忽视,最终造成了严重的后果;对工业比重和整个国民经济的管理体制进行调整,一定程度上对促进地区经济的综合发展和同一地区内不同部门之间的协作起了积极的作用,但是由于对社会主义经济发展规律的认识尚不明了,使改革存在着很大的局限性和片面性,始终没有逃出高度集中的计划经济的框架。苏联城市青年出发参加垦荒思考:如何评价赫鲁晓夫改革?(学生回答)教师:赫鲁晓夫改革虽然在一定程度上冲击了斯大林模式,但没从根本上改变苏联高度集中的政治、经济体制。其后的勃列日涅夫也进行了一些改革,但其与美国争霸,加大了国民经济军事化的程度,加剧了经济困难,助长了国内各种社会矛盾的激化。也没能突破斯大林模式的制约。1985年3月,戈尔巴乔夫担任苏共总书记,从此苏联开始按照戈尔巴乔夫的“新思维”在政治、经济、外交等方面全面改革。说明:学生能根据书本资料看到其改革的内容,但对其改革失败认识不够,适当补充资料可以帮助学生理解赫鲁晓夫改革最终的结果。说明:要求学生从图片显示的内容理解赫鲁晓夫改革对社会主义国家的影响。回忆中国在20世纪60年代的做法。二、苏联解体展示:戈尔巴乔夫——原苏共中央总书记,苏联总统。1931年出生于俄罗斯的一个农民家庭。1952年加入共产党。1955年毕业于莫斯科大学法律系。做过多年党务工作。1980年当选为苏共中央政治局委员,1985年任苏共中央总书记。同年兼任苏联国防会议主席。在职期间,对外推行以“新思维”为核心的政策,对内实行所谓“公开性”、“民主化”政策,对东欧及苏联国内产生很大消极影响。1990年3月当选苏联总统。“八一九事件”后,辞去苏共中央总书记职务。1991年12月25日正式辞去苏联总统职务。教师:戈尔巴乔夫上台伊始,也致力于改革。请同学们说说他是怎样改革的,结果如何?(学生通过分析课文回答)展示:戈尔巴乔夫在他的“新思维”中这样说:“人道的民主的社会主义”就是在政治上主张社会全面民主化,由政治多元化发展到多党制和总统制,取消共产党的法定执政地位,反对无产阶级专政和任何暴力手段。在...