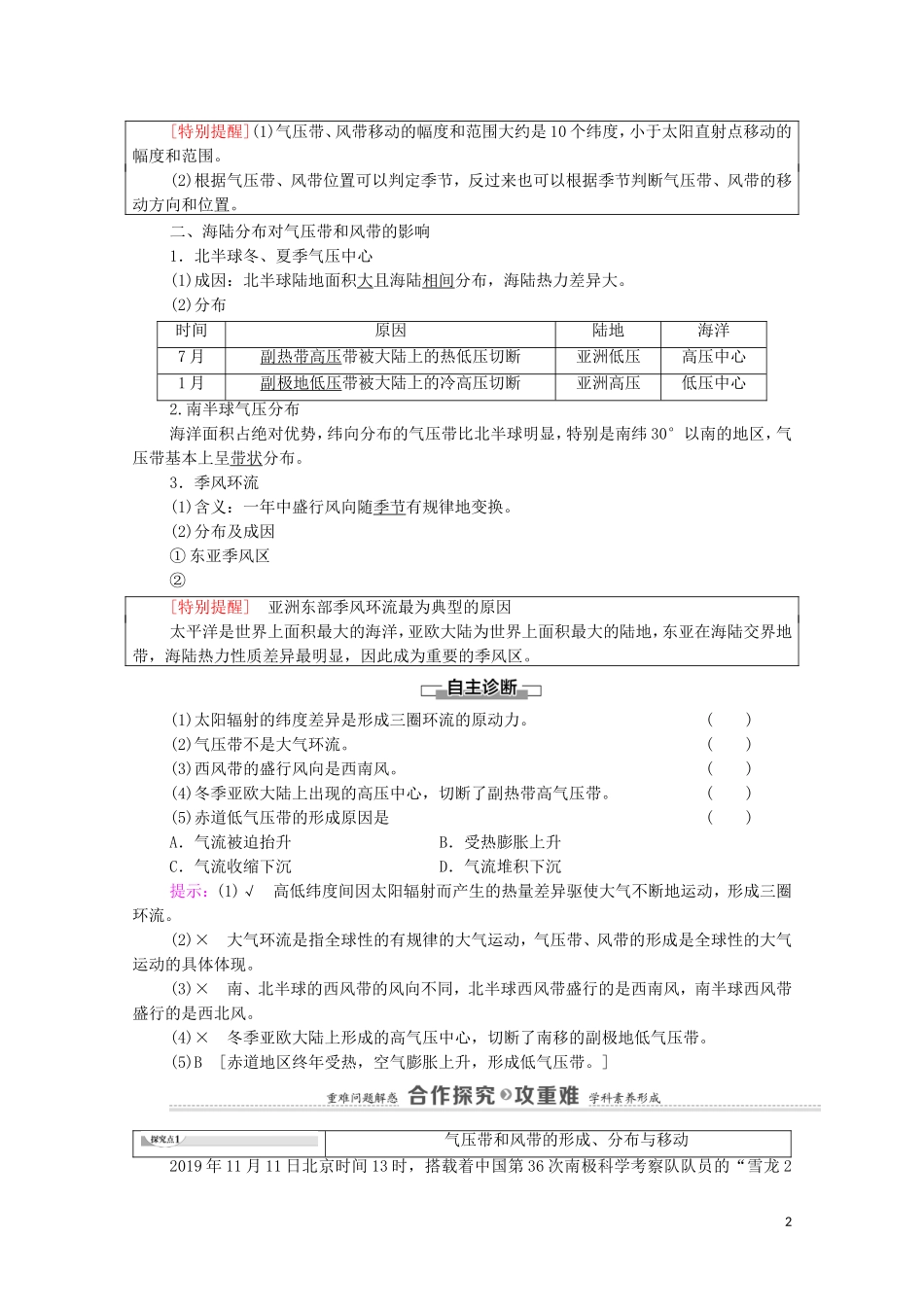

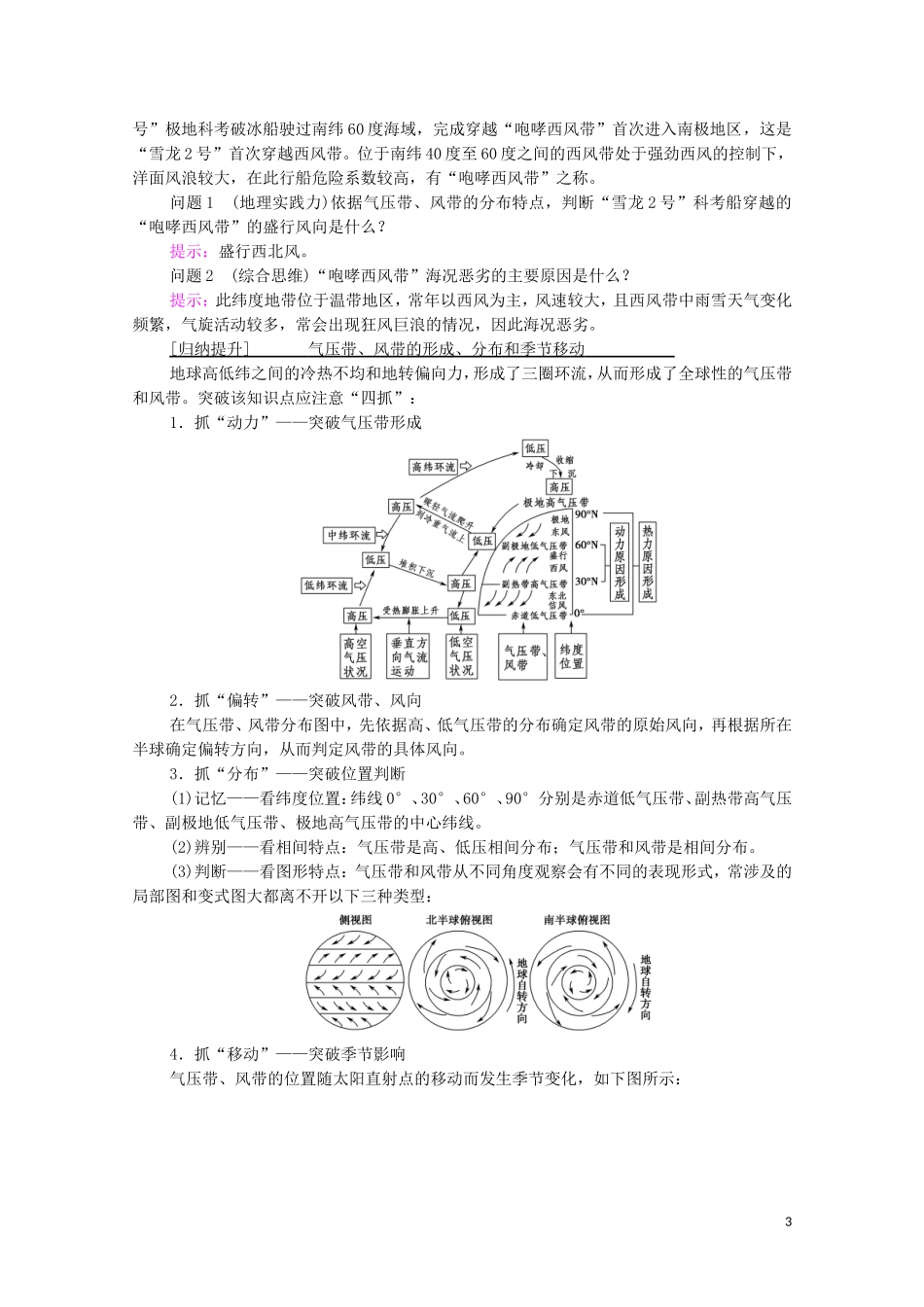

第二节气压带和风带课程标准核心素养目标运用示意图,说明气压带、风带的分布1.通过绘制示意图,理解气压带、风带的形成。(地理实践力)2.结合资料,掌握理解大气环流的形成因素。(综合思维)3.分析图文材料,理解海陆分布对气压带的影响。(综合思维)一、气压带、风带的形成1.大气环流(1)概念:全球性有规律的大气运动。(2)意义:使高纬度和低纬度之间、海洋和陆地之间的热量和水汽得到交换。2.三圈环流的形成和气压带、风带的分布(1)三圈环流的形成(以北半球为例)⇒三圈环流(2)气压带、风带的分布①气压带(北半球)气压带分布形成A赤道低压带南北纬5°之间空气受热膨胀上升C副热带高压带30°附近高空空气堆积下沉E副极地低压带60°附近近地面气流上升G极地高压带极地地区终年寒冷,空气堆积下沉除赤道低压带外,其余气压带在南北半球各有1个,关于赤道对称分布,全球共7个气压带②风带(北半球)风带分布风向B东北信风带赤道~30°之间东北风D盛行西风带30°~60°之间西南风F极地东风带60°~90°之间东北风受地转偏向力影响,南半球各风带风向与北半球不同,全球共6个风带3.气压带、风带的季节移动(1)原因:太阳直射点随季节变化而南北移动。(2)规律(北半球,与二分日相比):夏季偏北,冬季偏南。1[特别提醒](1)气压带、风带移动的幅度和范围大约是10个纬度,小于太阳直射点移动的幅度和范围。(2)根据气压带、风带位置可以判定季节,反过来也可以根据季节判断气压带、风带的移动方向和位置。二、海陆分布对气压带和风带的影响1.北半球冬、夏季气压中心(1)成因:北半球陆地面积大且海陆相间分布,海陆热力差异大。(2)分布时间原因陆地海洋7月副热带高压带被大陆上的热低压切断亚洲低压高压中心1月副极地低压带被大陆上的冷高压切断亚洲高压低压中心2.南半球气压分布海洋面积占绝对优势,纬向分布的气压带比北半球明显,特别是南纬30°以南的地区,气压带基本上呈带状分布。3.季风环流(1)含义:一年中盛行风向随季节有规律地变换。(2)分布及成因①东亚季风区②[特别提醒]亚洲东部季风环流最为典型的原因太平洋是世界上面积最大的海洋,亚欧大陆为世界上面积最大的陆地,东亚在海陆交界地带,海陆热力性质差异最明显,因此成为重要的季风区。(1)太阳辐射的纬度差异是形成三圈环流的原动力。()(2)气压带不是大气环流。()(3)西风带的盛行风向是西南风。()(4)冬季亚欧大陆上出现的高压中心,切断了副热带高气压带。()(5)赤道低气压带的形成原因是()A.气流被迫抬升B.受热膨胀上升C.气流收缩下沉D.气流堆积下沉提示:(1)√高低纬度间因太阳辐射而产生的热量差异驱使大气不断地运动,形成三圈环流。(2)×大气环流是指全球性的有规律的大气运动,气压带、风带的形成是全球性的大气运动的具体体现。(3)×南、北半球的西风带的风向不同,北半球西风带盛行的是西南风,南半球西风带盛行的是西北风。(4)×冬季亚欧大陆上形成的高气压中心,切断了南移的副极地低气压带。(5)B[赤道地区终年受热,空气膨胀上升,形成低气压带。]气压带和风带的形成、分布与移动2019年11月11日北京时间13时,搭载着中国第36次南极科学考察队队员的“雪龙22号”极地科考破冰船驶过南纬60度海域,完成穿越“咆哮西风带”首次进入南极地区,这是“雪龙2号”首次穿越西风带。位于南纬40度至60度之间的西风带处于强劲西风的控制下,洋面风浪较大,在此行船危险系数较高,有“咆哮西风带”之称。问题1(地理实践力)依据气压带、风带的分布特点,判断“雪龙2号”科考船穿越的“咆哮西风带”的盛行风向是什么?提示:盛行西北风。问题2(综合思维)“咆哮西风带”海况恶劣的主要原因是什么?提示:此纬度地带位于温带地区,常年以西风为主,风速较大,且西风带中雨雪天气变化频繁,气旋活动较多,常会出现狂风巨浪的情况,因此海况恶劣。[归纳提升]气压带、风带的形成、分布和季节移动地球高低纬之间的冷热不均和地转偏向力,形成了三圈环流,从而形成了全球性的气压带和风带。突破该知识点应注意“四抓”:1.抓“动力”——突破气压带形成2.抓“偏转”——突破风带、风向在气压带、风带分布图中,先依据高、低气压带...